IV - ESPAGNE ET PORTUGAL

7. L’ÂGE DES CONQUISTADORS (XVe-XVIe s.)

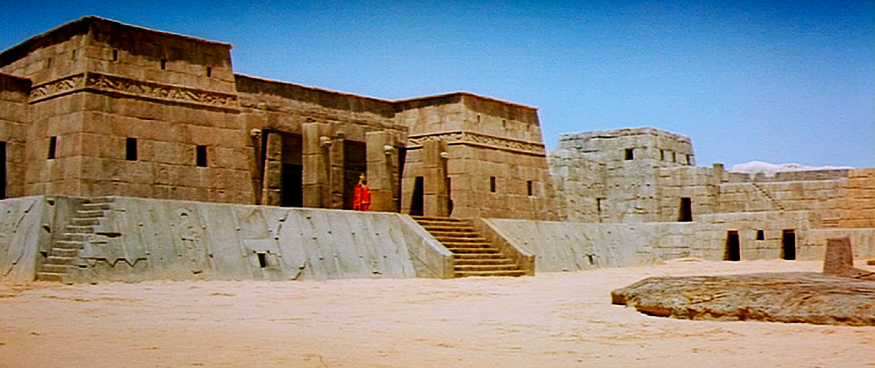

La cité-forteresse inca de Cajamarca désertée à l’arrivée de Pizarro (« The Royal Hunt of the Sun », 1969).

7.5. Pizarro, Aguirre et la fin de l’empire inca

FRANCISCO PIZARRO (1474-1541), lointain cousin de Hernán Cortés (cf. chap. 7.4), combat les Français en Italie, puis gagne l’Amérique en 1502. Il y organise une première expédition vers le sud du continent financée par Charles Quint à partir de Panama, mais qui finit en désastre au nord du Pérou. Une deuxième en 1526, également désastreuse, lui permet de découvrir l’existence de l’immense empire inca, le plus vaste des Amériques recouvrant alors les territoires (actuels) du Pérou, de la Bolivie, de l’Équateur, du Nord-Ouest argentin et de la moitié septentrionale du Chili, avec une population estimée à 12 millions d’habitants. En janvier 1531, accompagné de ses frères Hernando, Gonzalo et Juan, Pizarro monte une troisième expédition qui compte 180 hommes, 37 chevaux et 3 caravelles. L’empire inca étant alors divisé par une guerre civile entre les deux frères Huáscar et Atahualpa, il en profite pour proposer à ce dernier une entrevue sans armes à Cajamarca. Le 18 novembre 1532, l’Espagnol prend le souverain inca par surprise et au prix d’un grand massacre, le fait prisonnier. L’Inca livre à Pizarro un fabuleux trésor de six tonnes d’or, mais contrairement à la promesse qui lui a été faite, il ne retrouve pas la liberté : pour éviter un soulèvement, Pizarro le fait exécuter après un procès expéditif. En 1534, il fait son entrée à Cuzco qu’il met à sac et fonde l’année suivante Ciudad de los Reyes (future Lima). Ses rapines attirent d’autres conquistadors espagnols au Pérou. Pedro de Alvarado s’empare de Quito, tandis que les frères Pizarro, talonnés par les Indiens de Manco Inca (demi-frère de Huáscar) en raison de leurs abus, se mesurent au clan des Almagro, anciens associés, pour régner à Cuzco. Manco Inca reprend Cuzco aux Espagnols et attaque Pizarro à Lima, mais son armée est ravagée par la variole importée d’Occident. Pizarro périt assassiné par la famille des Almagro, qui poignardent aussi Manco Inca.

L’arrivée du trésor royal d’Atahualpa à Séville incite nombre de jeunes Espagnols à tenter leur chance au Nouveau-Monde. C’est dans ce contexte que FRANCISCO LOPE DE AGUIRRE (v.1511-1561) s’embarque pour l’Amérique en 1534 où il participe d’abord à la guerre civile qui oppose pizarristes et almagristes au Pérou, puis, devenu indésirable sur place, s’engage en 1560 dans une expédition fluviale sur l’Amazone, organisée par le vice-roi afin de découvrir et conquérir des territoires d’Omagua et du mythique El Dorado. Au bout d’une année, l’expédition vacille, aucune découverte n’étant faite et plusieurs embarcations sont perdues. La mutinerie menace, Aguirre prend le pouvoir en assassinant ses supérieurs epuis, après divers massacres parmi les habitants des rives de l’Orénoque, s’autoproclame « Prince du Pérou, de la Terre Ferme (Amérique du Sud et centrale) et du Chili ». Surnommé « le fou », il sème la terreur sur l’île Margarita dans les Caraïbes, mais se fait piéger au Venezuela où l’armée royale scelle son sort.

Selon les estimations des démographes, en 1500, la population des Amériques s’élève à 80 millions. « Au milieu du seizième siècle, de ces 80 millions il en reste 10. Aucun des grands massacres du vingtième siècle ne peut être comparé à cette hécatombe » (Tzvetan Todorov, La Conquête de l’Amérique : la question de l’autre, Paris, 1982). La chute démographique est partiellement expliquée par la variole véhiculée d’Europe contre laquelle les autochtones ne sont pas immunisés et qui produisent une hécatombe chez les populations amérindiennes, en plus de l’extermination de certaines populations rétives au christianisme.

L’arrivée du trésor royal d’Atahualpa à Séville incite nombre de jeunes Espagnols à tenter leur chance au Nouveau-Monde. C’est dans ce contexte que FRANCISCO LOPE DE AGUIRRE (v.1511-1561) s’embarque pour l’Amérique en 1534 où il participe d’abord à la guerre civile qui oppose pizarristes et almagristes au Pérou, puis, devenu indésirable sur place, s’engage en 1560 dans une expédition fluviale sur l’Amazone, organisée par le vice-roi afin de découvrir et conquérir des territoires d’Omagua et du mythique El Dorado. Au bout d’une année, l’expédition vacille, aucune découverte n’étant faite et plusieurs embarcations sont perdues. La mutinerie menace, Aguirre prend le pouvoir en assassinant ses supérieurs epuis, après divers massacres parmi les habitants des rives de l’Orénoque, s’autoproclame « Prince du Pérou, de la Terre Ferme (Amérique du Sud et centrale) et du Chili ». Surnommé « le fou », il sème la terreur sur l’île Margarita dans les Caraïbes, mais se fait piéger au Venezuela où l’armée royale scelle son sort.

Selon les estimations des démographes, en 1500, la population des Amériques s’élève à 80 millions. « Au milieu du seizième siècle, de ces 80 millions il en reste 10. Aucun des grands massacres du vingtième siècle ne peut être comparé à cette hécatombe » (Tzvetan Todorov, La Conquête de l’Amérique : la question de l’autre, Paris, 1982). La chute démographique est partiellement expliquée par la variole véhiculée d’Europe contre laquelle les autochtones ne sont pas immunisés et qui produisent une hécatombe chez les populations amérindiennes, en plus de l’extermination de certaines populations rétives au christianisme.

L’empereur inca Atahualpa étranglé au garrot sur ordre de Pizarro dans « Wara Wara » (1930).

| 1929/30 | * Wara Wara (El ocaso della Tierra del Sol) [Le Crépuscule de la Terre du Soleil] (BO) de José María Velasco Maidana José María Velasco Maidana/Urania Films (La Paz), 2100 m./1890 m./69 min. - av. Juanita Tallansier (la princesse Wara Wara), José María Velasco Maidana (cpt. Tristán de la Vega), Arturo Borda (Huillac Huma), Dámasco Eduardo Delgado (Arawicu), Guillermo Viscarra Fabre (le moine Valverde), Emmo Reyes (Barbolin Gordillo), Marta de Velasco (Nitaya), Ventura Pampa V. (Calicuma), Raul Montalvo (Apu Mayta), Eduardo Camacho (Pipinto), Juan Capriles (Quipu Camayo), Humberto Viscarra Monje, Marina Nuñez del Prado, Yolanda Bedregal. Synopsis : Au Pérou en 1533, tandis qu’à Cajamarca le dernier empereur, Atahualpa, est exécuté au garrot, Hatun Colla, la capitale du pacifique royaume Inca du Collasuyo est envahie par l’armée espagnole de Pizarro qui détruit les villages et tue le roi Calicuma ainsi que son épouse Nitaya. Dans la mêlée, le Grand Prêtre Huillac Huma parvient à sauver leur fille, la princesse Wara Wara (« étoile du sud » en aymara), grâce à un passage secret. Il la cache dans une grotte au cœur des montagnes, là où il est parvenu à assembler une armée pour tenter de repousser l’envahisseur. Un jour, le capitaine Tristán de la Vega et un petit groupe d’Espagnols est attaqué dans le voisinage de leur cachette ; des soudards cherchent à violer Wara Wara, mais le jeune officier la protège au péril de sa vie ; il est blessé et elle le soigne dans la caverne. Ils s’éprennent l’un de l’autre, rêvent d’une vie commune, mais Huillac Huma et les autres indigènes ne veulent pas d’une fille de roi, espérance de renouveau, alliée aux envahisseurs et ils condamnent le couple à mourir de faim dans un puit caché. Les amoureux sont sauvés de justesse et peuvent envisager une nouvelle vie. Huillac Huma se résigne à son sort. Un des rares films muets boliviens et le seul qui a survécu, ce chant lyrique d’une Pocahontas locale, admirablement photographié, est sorti en janvier 1930 mais sa carrière commerciale a été anéantie par l’arrivée généralisée du parlant. Le compositeur et chef d’orchestre José María Velasco Maidana, talent polyvalent appartenant à l’avant-garde intellectuelle du pays, a créé auparavant la société Urania Films avec un laboratoire artisanal à La Paz. Il finance, écrit, photographie, interprète (Tristán) et met en scène son film en s’inspirant de la tragédie La voz de la quena d’Antonio Diaz Villamil. Le tournage se fait entre 1928-1929 dans un vaste studio installé au cœur de l’ancienne Estación Central de La Paz, puis en extérieurs à Sopocachi et sur le lac Titicaca. Le peintre Arturo Borda, le sculpteur Marina Nunnez del Prado et le poète Guillermo Viscarra Fabre y jouent de petits rôles. Artiste traditionaliste à la recherche des racines de la nation, Velasco Maidana rejoint dans sa démarche les peintres, écrivains et photographes du Cuzco qui ont lancé dans les années vingt le mouvement indigéniste du Pérou. Son premier film, La profecía del lago (1925), fut interdit et détruit sur ordre du gouvernement bolivien pour avoir osé montrer la liaison d’une propriétaire terrienne blanche avec un domestique indien Aymara. Wara Wara fait l’inverse : le soldat espagnol s’y lie avec une aristocrate Inca, l’action située dans le passé permet d’éviter la censure raciste. Le film fut commencé avec la journaliste féministe Ana Rosa Tornero dans le rôle de Wara Wara et Luis Pizarroso Cuenca (Tristán), mais après avoir tourné la scène du baiser interracial, l’actrice se retira, craignant pour sa carrière et forçant le réalisateur à choisir un autre couple d’amoureux. |

| 1959 | La Reina del Cielo / La Virgen de Coromoto / La Virgen del Cielo / La Reina de Coromoto (MX) de Jaime Salvador Alfonso Rosas Priego/Producciones Rosas Priego (Ciudad de México), 88 min. – av. Lilia Prado (Guaita), Jorge Martínez de Hoyos (le grand cacique, chef des Coromoto), Rita Macedo (une cacique), Jaime Fernández (Tunyano), Raúl Ramírez (Manuel), Arturo Martínez (Piache, le rebelle), Domingo Soler (Juan Sánchez), Consuelo Frank (Josefa), Paquito Fernández (Jesús), Joaquín Cordero (Bartolomé), Carlos Leòn (un conquistador), José Chávez, Lina Marín, Inés Murillo (des indigènes), Manuel Santigosa. Synopsis : Dans les montagnes du Pérou, quelque temps après la peu reluisante conquête espagnole par Pizarro. Guaita, une jeune femme de la tribu des Coromoto, est méprisée parce que le père de son enfant Jesús est un Blanc. Son beau-frère, le grand cacique, chef de la tribu, a désigné Tunyano comme son successeur et celui-ci voudrait épouser Guaita, mais l’Indienne s’en va vivre avec son enfant dans la vallée peuplée de colons où elle est logée dans la maison du gouverneur. Dans l’église locale, Guaita et Jesús découvrent une statue de la Vierge qui semble identique à la vision qu’eurent les Coromoto quand cette même Dame apparut sur le lac et incita les caciques en guerre contre les conquistadors à baisser les armes et à adopter la religion du Christ ; le grand cacique prit cette apparition pour la manifestation d’un esprit maléfique, comme le lui suggéra Piache, le sinistre prêtre des Coromoto. Afin d’attiser les hostilités, ce dernier enlève le petit Jesús et veut le sacrifier aux dieux, mais Tunyano arrive à temps pour sauver l’enfant et éliminer le vilain ravisseur. Lorsque, mordu par un serpent, le grand cacique se sent mourir, il demande à la Dame du Lac d’être baptisé et toute la tribu suit son exemple. Ainsi, Espagnols et Mayas font enfin la paix. On peut s’étonner que ce film mexicain (tourné de juin à août 1958 aux studios Churubusco et à Cuautla, dans l’État de Morelos) glorifie une vision miraculeuse étrangère, alors que les récits de la Vierge de Guadalupe abondent sur les écrans nationaux. Soutenue par les milieux coloniaux, l’Église catholique tient ainsi à démontrer que les apparitions miraculeuses ne connaissent pas de frontière - tout en s’adressant aux spectateurs péruviens férus de cinéma mexicain. |

| 1959/60 | (tv) Manko Kapak (BE) télésérie de Bert Struys Rik an den Abbeele/Belgische Radio en Televisie (RTB 28.11.59-25.6.60), 16 x 30 min. – av. Jan Gorissen (Manko Kapak), Senne Rouffaer (Huanakapak/Manko jeune homme), Jan Reussens (Filipillo), Cyriel Van Gent (Atahualpa), Jeff Demedts (Amaru, fils de Manko Kapak), Jan Matterne (Francisco Pizzaro), Vic Moeremans (Rimak), Alfons Goris (capt. Alvarez), Erik Struys (Manko enfant), Frank Struys (Manabi enfant), Wies Andersen (Tupac), Paul Cammermans (Pedro), Jan Gorissen (Manko âgé). À Cuzco, Manko Kapak (Mancó Capac), fondateur mythique de la civilisation inca au XIIIe siècle, rédige l'œuvre de sa vie qu'il dédie à ses descendants. L'histoire commence avec sa jeunesse, lorsque l'Empire inca a atteint son apogée et se termine avec la conquête du pays par les conquistadors espagnols. Une série pour la jeunesse écrite par Lo Vermeulen et Karel Jeuninckx. Le contexte réveille d'autres souvenirs de jeunesse, la bande-dessinée Le Temple du Soleil, une aventure de Tintin dessinée par Hergé (et Edgar P. Jacobs) en 1946/47. |

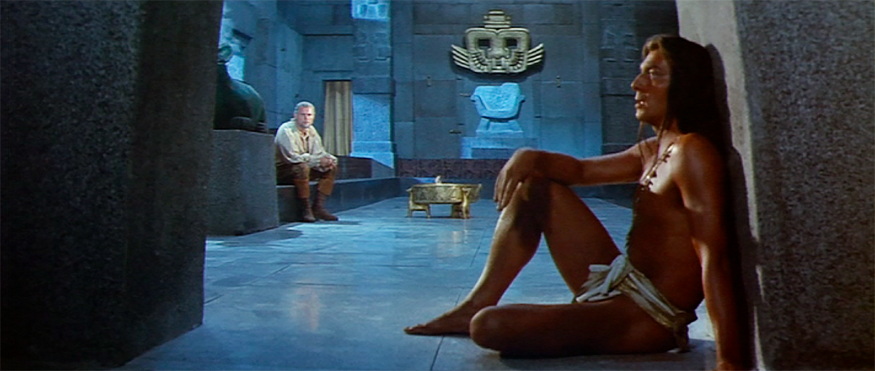

Provisoirement captif, croit-il, Atahualpa explique sa vision du monde à Pizarro (« The Royal Hunt of the Sun »).

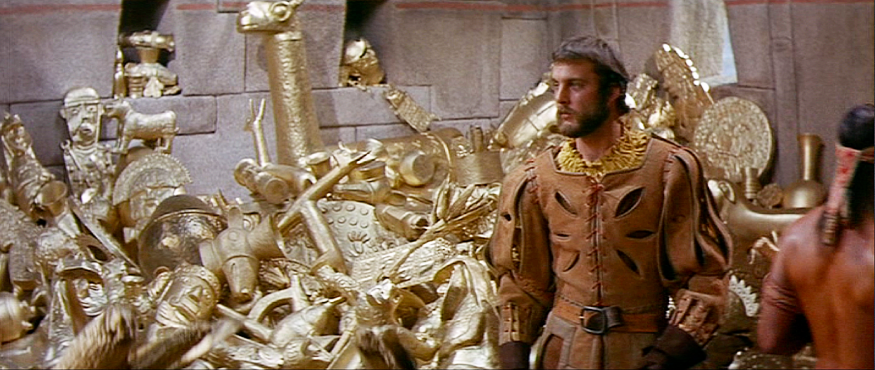

| 1968/69 | * The Royal Hunt of the Sun (GB/US) d’Irving Lerner Robert Sisk, Eugene Frenke, Philip Yordan/Cinema Center Films (Royal Films Production)-Benmar Productions Ltd.-Security Pictures-The Rank Organization, 121 min./113 min. - av. Robert Shaw (Francisco Pizarro), Christopher Plummer (Atahualpa), James Donald (Charles Quint), Nigel Davenport (Hernando de Soto), Michael Craig (Miguel de Estete), Leonard Whiting (le jeune Martin), Andrew Keir (le Père Vicente Valverde), William Marlowe (Pedro de Candia), Percy Herbert (Diego), Alexander Davion (le Père Marcos de Nizza), Sam Krauss (Filipillo, l’interprète cañaris de Pizarro), David Bauer (Villac Umu), Danny Yordan (Vasca), Alfredo Porras (Manco Inca Yupanqui), Joaquín Parra (Mendoza), José Panzio (Salinas), Oscar Alvarez (Rodas), Lisardo de la Iglesia (Domingo). Synopsis : À Tolède en 1528, Francisco Pizarro, 57 ans, a persuadé Charles Quint d’autoriser une troisième expédition péruvienne à la recherche de l’or des Incas, après ses échecs de 1524 et 1526. Une année plus tard, pourvu seulement de deux prêtres et de Miguel de Estete, représentant personnel de Charles Quint, Pizarro finit de recruter à ses frais 167 volontaires et nomme Hernando de Soto commandant en second. Débarquée au Pérou, à Tumbes, en janvier 1531, la petite armée traverse le désert, puis la périlleuse Cordillère des Andes. Arrivé sur les hauts plateaux, le conquistador, cynique et menteur, organise une entrevue « pacifique » - fixée au 16 novembre 1532 - avec Atahualpa, l’empereur divin des Incas qui a été averti par ses partisans que l’invasion espagnole conduirait à la catastrophe. Après que Pizarro ait annoncé aux prêtres incas qu’il était lui aussi un dieu, le souverain péruvien arrive – sans armes, comme convenu – sur la grande place de Cajamarca, capitale désertée de l’empire où les intrus ont préparé une embuscade. Le prêtre dominicain Vicente Valverde tente de convertir Atahualpa au christianisme en lui tendant une Bible ; l’Inca, qui ne connait pas les livres, jette l’objet suspect et malodorant au sol. La conversion s’avérant infructueuse, les clercs espagnols ordonnent qu’Atahualpa soit passé par les armes, Pizarro ayant le Ciel de son côté. Le souverain inca est capturé et incarcéré tandis que 2000 hommes désarmés de son escorte impériale sont massacrés. Pizarro exige une rançon de six tonnes d’or et d’argent pour sa libération, de quoi remplir la chambre du souverain captif. La fortune est à réunir en deux mois, après quoi, jure le conquistador, Atahualpa sera libre. Alors que les Incas travaillent dans tout le royaume à la demande des Espagnols et remplissent peu à peu la prison d’objets précieux, Pizarro fait la connaissance de son noble adversaire, le prend en amitié et, perturbé en son for intérieur, devient partiellement convaincu de sa divinité. Mais une fois la rançon d’or réunie, les officiers de Pizarro, qui craignent à raison les représailles des Incas, menacent de se mutiner si Atahualpa n’est pas exécuté, alors que Hernando de Soto presse son commandant de respecter sa parole et de libérer le roi comme il le lui a promis. L’exigence de mort de la troupe est appuyée par les hommes d’Église ; Pizarro, prêt à défendre la vie du captif avec sa rapière, reproche aux deux prêtres inquisiteurs de haïr l’Inca pour des raisons de concurrence religieuse. Mais un tribunal hâtivement constitué déclare Atahualpa coupable d’idolâtrie, d’hérésie, d’adultère, d’usurpation et de conspiration visant à troubler la paix du royaume. Bien que ce dernier garantisse la sécurité personnelle de Pizarro, les Espagnols condamnent l’Inca et les protestations de leur commandant restent lettre morte. Atahualpa enfile un masque doré, assurant à toute l’assemblée que le Dieu Soleil, son père, ne lui permettra pas de mourir. Pour échapper au bûcher et à la destruction de son corps, il s’est fait baptiser. Après l’exécution au garrot, Pizarro, qui a veillé toute la nuit, confiant dans la prédiction du « fils de l’astre », enlève le masque pour trouver Atahualpa mort. Effondré, il commence alors à réaliser l’énormité des crimes qu’il a perpétrés contre les Incas – tout cela pour la gloire d’une Espagne et d’une Église qui se servent de lui. « Les Incas avaient tout : richesse, beauté, honneur et innocence. Pizarro leur a apporté le christianisme. » C’est avec cette laconique sentence publicitaire qu’est lancé l’unique long métrage cinématographique consacré à Pizarro et à son entreprise assassine au Pérou. Le film est dérivé d’une pièce de l’auteur dramatique anglais Peter Shaffer jouée à l’Old Vic puis au Queen’s Theatre à Londres en 1964. La pièce, un immense succès critique et public, est ensuite montée à l’ANTA-Playhouse de Broadway avec Christopher Plummer en Pizarro et David Carradine en Atahualpa en 1965/66 (8 mois d’affiche), à Adelaïde en Australie en 1966, à Tokyo en 2020 et même transformée en opéra par Iain Hamilton (London Coliseum, 1977). Shaffer avait été traumatisé par la lecture de The Conquest of Peru de William H. Prescott (1847). Mais le sujet étant scabreux et dérangeant pour les Occidentaux, la pièce n’a jamais fait l’objet d’une seule transposition télévisée. Quant au film, sa genèse n’a rien de simple. Filmways Inc. et la toujours prudente Metro-Goldwyn-Mayer s’y intéressent dès octobre 1965, puis renoncent suite à la désapprobation du gouvernement espagnol qui se dit choqué par le portrait « sadique, cupide et assoiffé de pouvoir » de Pizarro. |

Atahualpa assiste impuissant au massacre de ses prêtres désarmés. – Bas : le butin d’or pour son éventuelle libération.

| Hypocrisie voire susceptibilité mal placée, car l’intrigue imaginée par Shaffer montre un Francisco Pizarro fictionnel fort éloigné de l’authentique conquistador, digne émule, lui, de son rapace cousin Hernán Cortés. Analphabète, fils illégitime d’extraction paysanne et valet de ferme, Pizarro ne brillait pas par ses états d’âme et s’il n’éprouvait pas un enthousiasme particulier pour le catholicisme (comme dans le film), il n’en resta pas moins tout à fait insensible aux croyances ou « superstitions » de ses victimes. Les conversations sur les différences culturelles, la loyauté, le pouvoir et l’immortalité n’étaient pas de son ressort ; quant à l’admiration mutuelle, voire l’amitié entre les deux protagonistes que montre la pièce, elle est hautement improbable – mais sert efficacement le propos général du dramaturge et sa vision poétisée des événements. En fait, dans la pièce, Shaffer a passé sous silence l’existence du demi-frère de Francisco, Hernándo Pizarro (1500-1578), de petite noblesse castillane. Celui-ci était le principal appui d’Atahualpa, auquel il avait même appris à jouer aux échecs pour tromper l’ennui. L’Inca appréciait son rang, ses manières, son aisance à écrire et à lire les signes étranges des livres, et il lui aurait même suggéré de s’emparer des trésors du sanctuaire de Pachacamac (ce qu’il fit) pour hâter sa libération. Après une première répartition – les conquistadors étaient payés au butin – Hernándo se rendit en Espagne pour remettre à Charles Quint la cinquième part d’or des Incas qui revenait à la Couronne. Pas un mot non plus de la jeune et jolie princesse Quispe, sœur d’Atahualpa que celui-ci confia comme épouse à Francisco ; devenue Doña Inès après son baptême, elle lui donna deux fils. Enfin, Shaffer ne précise pas que le « fils du Soleil » aurait dû avoir la tête tranchée, châtiment réservé en Espagne aux personnes de haut rang, au lieu d’être étranglé publiquement comme un vulgaire malfaiteur. Charles Quint fut outré par cette mort infâme qui relevait du régicide. Aujourd’hui encore, les Espagnols ont honte de Pizarro, porte-drapeau de ces croisades criminelles menées par des aventuriers cupides, vulgaires et analphabètes : lorsqu’il fut anobli, il mit un cochon sur son blason, parce qu’on était, dans sa famille, porcher de père en fils. Sous la dictature ultranationaliste de Franco enfin, où l’Histoire est obligatoirement du côté des gagnants, toute allusion à ces conquêtes fait partie des sujets bannis, du moins pour les cinéastes du pays. En revanche, un tournage sur place par des compagnies étrangères n’engage à rien et va être progressivement toléré. Ainsi, en août 1968, en partenariat avec Cinerama Inc., le peu scrupuleux scénariste et producteur américain Philip Yordan, établi à Madrid où il travaille aux mégaspectacles de Samuel Bronston (King of Kings, El Cid, 55 Days at Peking, Fall of the Roman Empire), acquiert les droits de la pièce de Shaffer et l’adapte pour le grand écran en aérant sérieusement l’intrigue avec extérieurs, palais, scènes de foules, etc. Le budget est fixé à 3 millions de dollars et, tirant au maigre, Yordan sous-paie tout le monde. Il confie la réalisation à Irving Lerner, un touche-à-tout parfois talentueux mais inégal et imprévisible, globe-trotteur, ex-opérateur de Robert Flaherty, monteur de Martin Scorsese et auquel on doit un film noir mémorable, Murder by Contract (1958) ; Lerner vient de terminer incognito les dernières séquences de Custer of the West pour Yordan, Robert Siodmak ayant claqué la porte. Christopher Plummer, qui fut Pizarro sur scène, décide de jouer son adversaire Atahualpa à l’écran, tandis que Robert Shaw, qui a campé Custer, accepte d’incarner le conquistador par amitié pour Lerner. Les costumes impressionnants sont créés par Anthony Powell (Travels with My Aunt de Cukor, Indiana Jones de Spielberg, Tess de Polanski). Mais le principal atout du film, c’est son chef décorateur, le Franco-Ukrainien Eugène Lourié, jadis collaborateur de Jean Renoir sur 7 films (dont La Grande Illusion, La Règle du jeu et The River), de Chaplin (Limelight), de Max Ophuls (Werther, Sans lendemain) et de Sacha Guitry (les batailles du Napoléon), puis réalisateur de science-fiction à Hollywood : les effets spéciaux, ça le connaît. Lourié opère dans les studios madrilènes de la Roma Film et sur les terrains de la Sevilla Films où il fait ériger des pans entiers de la grande cité-forteresse de Cajamarca (aujourd’hui disparue). Intérieurs et extérieurs, avec leurs murs incaïques en pierres de taille et leurs portes trapézoïdales ornementées sont si réussis que le musée archéologique de Lima (Museo Rafael Larco) refuse de croire qu’ils ont été reconstruits sur le Vieux Continent. Le tournage en Superfranscope et Technicolor s’effectue de mai à août 1968 dans le village médiéval de San Juste de Pedraza, à Avila, Grenade, Ségovie, sur la plage d’Almeria et dans la Sierra Nevada andalouse pout les Andes enneigées (avec maquettes et miniatures), suivi, en octobre, d’un mois de prises de vues pour les paysages au Pérou (Cuzco, Chincheros, Pisac, Machu Pichu, Pachacmac, Paracas, Pisco, Ica, Arequipa, lac Titicata et Cajamarca). Tous ces efforts aboutissent à un bien étrange ratage. On eût d’abord souhaité que Philip Yordan restructure de fond en comble la pièce pour le cinéma, comme le fera si brillamment Milos Forman avec Amadeus (1984), autre drame de Peter Shaffer. Si la première moitié consiste en une suite de vignettes déconnectées, en passant sans repères géographiques clairs de Tolède aux Andes, la deuxième partie se déroule entièrement dans l’enceinte de Cajamarca où Lerner s’avère incapable de tirer parti de l’immense décor de Lourié voire des extérieurs qui ne sont jamais vraiment intégrés au récit. On ne sait pas d’où viennent les foules bigarrées qui s’agglutinent sur la place de la cité ni où se terrent les Espagnols embusqués avec leurs canons et mousquets (là une trouvaille : la grande tuerie de la soldatesque est amplifiée musicalement par un flamenco déchaîné). Une fois le roi captif, on reste enfermé dans les vastes pièces du palais où la réflexion remplace l’action jusqu’au bout, déséquilibrant le récit dans une sorte de représentation de théâtre filmé, pompeuse, figée par des cadrages certes élaborés et esthétiquement séduisants mais plombés par un dialogue ininterrompu qui ne tient pas la longueur. Obéissant à une dramaturgie et à une dialectique périmées, les échanges verbaux alternent entre platitudes, philosophie facile (la spiritualité inca est réduite à un simplisme navrant) et, parfois, quelques sorties percutantes, notamment entre Pizarro et son entourage de religieux qui veulent le contraindre à renier sa parole donnée (il y va de « 167 chrétiens contre un païen »). Pizarro vitupère contre le traité de Tordesillas où « le pape a distribué des terres qui ne lui appartiennent pas » et, s’adressant au Dominicain : « Dites-moi, mon doux prêtre, si le Christ était à votre place, tuerait-il l’Inca ? », ce à quoi un autre clerc lui répond que « le premier devoir d’un chrétien est d’exterminer le mal, à savoir le paganisme ». Atahualpa, « fils du soleil et de la lune », assiste pensif ou narquois à ces échanges, révèle à son geôlier ébranlé que son « dieu est bien faible, il ne combat pas et a besoin d’assassins et de soldats pour faire le travail », enfin qu’il ne voit pas « leur dieu » dans son visage. Cela dit, Plummer (dans un de ses rôles favoris) fait un Inca royal, visionnaire, excentrique, candide et touchant, à la fois dieu et enfant. Comme on pouvait s’y attendre, la réception du film est un désastre, avec moins d’une semaine en salle à New York ; Variety le trouve « original mais trop bavard » et le recommande aux salles d’art et d’essai (1.10.69). Quant au grand public, il n’a que faire des débats philosophico-religieux ou des règlements de comptes de Shepper avec une Église fanatisée ; de surcroît, on n’y voit pas une seule femme (Oello, la favorite d’Atahualpa, a été sacrifiée au montage). The Royal Hunt of the Sun fait une apparition au Cork International Film Festival en Irlande en 1969, mais demeure par ailleurs largement boudé. Évidemment interdit en Espagne sous Franco, il n’y sortira que vingt ans plus tard, à la télévision en novembre 1991. - DE-RFA : Der Untergang des Sonnenreiches, DE-RDA : Die königliche Jagd auf die Sonne, ES (tv) : La caza real del Sol, IT : La grande strage dell’impero del sole, PT : Real caçada ao Sol. |

| 1972 | *** Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre, la colère de Dieu) (DE) de Werner Herzog Werner Herzog, Hans Prescher, Daniel Camino, Lucki Stipetic/Werner Herzog Filmproduktion (München)-Hessicher Rundfunk (HR Frankfurt), 93 min. – av. Klaus Kinski (Don Lope de Aguirre), Helena Rojo (Doña Iñez de Atienza), Ruy Guerra (Don Pedro de Ursúa), Del Negro (Frère Gaspar de Carvajal, missionnaire dominicain), Peter Berling (Don Fernando de Guzman), Cecilia Rivera (Doña Flores de Aguirre), Daniel Ades (Perucho), Armando Polanah (Armando), Edward Roland (Okello), Alejandro Repullés (Gonzalo Pizarro), Daniel Farfán, Alejandro Chavez, Antonio Marquez, Julio E. Martínez et 270 indigènes de la Coopérative de Lauramarca (Pérou). Synopsis : Le carton ouvrant le film précise que suite au pillage et à l’asservissement de leur royaume par les Espagnols, les Incas ont inventé la légende du royaume doré d’El Dorado afin de piéger les envahisseurs, et que leur soif inextinguible de richesses les pousse à être dévorés par la jungle... Vers la fin décembre 1560, une colonne de mille cent hommes, seigneurs, chevaliers, soldats, mercenaires, deux femmes et des esclaves indiens en chaînes, avec chevaux, cochons, lamas, canons et chaises à porteur descendent des Andes à flanc de falaise, en file indienne sur les monts bordant le Machu Pichu, par un sentier escarpé de la montagne. Serpentant tels des fourmis sortis de la brume, dans une longue descente aux enfers, ils se frayent ensuite un passage à travers le labyrinthe marécageux de la grande forêt amazonienne. Le conquistador espagnol Gonzalo Pizarro (un des frères de Francisco) les a emmenés à la recherche du pays aux cités d’or dont parlent les Incas. La marche harassante des soldats est contrariée par la maladie, la fatigue, l’humidité et le danger que constituent les Indiens invisibles et rusés. Les difficultés sont si grandes que le 31 décembre, Pizarro confie une avant-garde d’une quarantaine d’hommes à Don Pedro de Ursúa pour descendre le fleuve sur trois radeaux et reconnaître le terrain, élucider ce mystère de l’El Dorado, enfin s’assurer de la présence éventuelle d’indigènes non soumis ; il est accompagné par le fanatique missionnaire dominicain Gaspar de Carvajal qui rédigera aussi la chronique de l’expédition et le second en chef, Don Lope de Aguirre, un ambitieux taiseux, vaniteux et féroce. Deux femmes en habits de cour, la propre fille d’Aguirre, Flores, 15 ans, et la concubine métisse d’Ursúa, Doña Iñes de Atienza, s’embarquent également. Mais arrivé devant le confluent de l’Amazone, seule voie pouvant mener au pays de rêve, Ursúa renonce : l’eau est montée, des radeaux sont emportés, aspirés par les tourbillons, la tâche semble insurmontable. Aguirre sort de sa réserve, se rebelle contre son supérieur qu’il fait emprisonner, assassine ses partisans et entraîne ses hommes à le suivre à la conquête de l’El Dorado pour leur propre compte. En pleine forêt vierge, au cours d’une cérémonie grotesque, il proclame l’abolition de tous les droits des Habsbourg, détrône le roi Philippe II et institue à sa place comme empereur du Pérou et de l’Eldorado Don Fernando de Guzman, un vaniteux placide et glouton bombardé chef de l’expédition. Le dominicain se range à leur côté, car « pour la gloire de Notre-Seigneur, l’Église a toujours été du côté des puissants ». Toutefois, lorsque Ursúa est jugé après une parodie de procès et que le clerc le condamne à mort, Guzman le gracie. Le 12 janvier, on confectionne un grand radeau pouvant transporter toute la troupe, une embarcation de fortune dérivant lentement sur le Marañon, fleuve sinueux et sans horizon. Les rares villages sont désertés, des restes humains témoignent de cannibalisme. À la fin février, quand Guzman est tué par une flèche, Aguirre est libre de faire pendre Ursúa, étouffe les tentatives de désertion en décapitant un soldat, mais ne parvient pas à combattre la faim persistante ni les projectiles empoisonnés qui jaillissent on ne sait d’où et déciment une troupe taraudée par la peur. Profitant d’une halte à terre imposée par la recherche de ravitaillement, Doña Inès disparaît dans une forêt fourmillant d’Indiens hostiles. Le rêve incestueux d’Aguirre - fonder une dynastie pure sur son seul sang et celui de sa fille - s’estompe. Le conquérant dérisoire reste finalement seul survivant sur son radeau délabré, entouré de cadavres, hurlant sa rage dans un délire paranoïaque et se proclamant « la colère de Dieu » en soutenant le corps inerte de Flores, tuée à son tour - tandis que l’embarcation est envahie d’une myriade de petits singes, comme de la vermine. |

Images du début et de la fin de « Aguirre » de Werner Herzog (1972).

| Précisons d’emblée : le film de Herzog se veut une parabole et non un récit historique. Dans les faits, en 1560, Gonzalo Pizarro était mort depuis douze ans, décapité sur ordre royal pour trahison. L’hidalgo basque-espagnol Aguirre, un mercenaire téméraire et cruel surnommé « El Loco (le fou) », indésirable au Pérou, a bien participé en 1559 à une expédition fluviale suivant le cours du Marañon pour s’enfoncer dans la forêt amazonienne à la recherche d’El Dorado, mais l’entreprise était dirigée par Ursúa seul, nommé gouverneur par le vice-roi. Aguirre était accompagné de sa fille métisse Elvira et de sa maîtresse Doña Inés de Atienza. En cours de route, il se rebella contre Ursúa qu’il assassina, descendit l’Orénoque et rejoignit l’océan Atlantique avec ses brigantins, perpétrant de nombreux massacres sur les indigènes et se proclamant « Prince du Pérou, de la Terre Ferme et du Chili » (cf. infra, El Dorado de Carlos Saura, 1988). Au Pérou, il visa la vice-royauté, se dirigea vers Panama, traversa le Venezuela où il sema la désolation. Cerné par les armées royales espagnoles, il poignarda sa propre fille avant de succomber aux balles d’arquebuse, le 27 octobre 1561. Son corps fut découpé en quartiers et envoyé à plusieurs villes du Venezuela, ses restes furent mangés par les chiens, sa tête fut placée dans une cage de fer sur un pilori à El Tocuyo. Enfin, si l’expédition a bien été décrite par le moine Gaspar de Carvajal, au chaud dans un monastère de Lima, ce dernier n’a jamais accompagné Aguirre : le texte de la chronique audible dans le film a été inventé par le cinéaste. Dans un premier scénario (modifié au fil des incidents de tournage), Herzog avait aussi prévu une autre fin : le radeau couvert de cadavres atteignait la mer, mais était ramené à l’intérieur des terres par les courants de l’Amazone alors qu’un perroquet criait « El Dorado, El Dorado » ... Selon ses propres termes, ce n’est pas tant la chronique d’un exploit « aventureux » qui intéresse Herzog, mais la représentation la plus parlante possible des démons de l’ère de ce matérialisme qui caractérise l’Europe des Temps modernes, gangrenée par une soif de possession qui passe par l’anéantissement de toute créature vivante sur les terres convoitées et qui emporte des peuples entiers vers la ruine. Herzog appréhende ce goût du pouvoir, l’inutilité de la gloire et l’emprise des chimères en poète visionnaire. Les premières images déjà donnent le ton, avec cette armée écrasée par un paysage suicidaire, rendue fantomatique par la brume et qui progresse à vains coups de canon et de rodomontades. Les hommes y meurent par cupidité ou en appliquant des règles sociales ou morales qui n’ont aucun sens dans la jungle. À leur tête, le regard halluciné et perpétuellement défiant, l’empereur mégalomane d’un territoire imaginaire où se concrétisent les hallucinations (le bateau perché au sommet d’un arbre géant). Le silence de la forêt signifie une menace létale, son humidité corrode armures et embarcations. On peut lire dans ce pessimisme exalté l’apport caractéristique du plus romantique des cinéastes allemands : le délire d’un bossu transgressif y est anéanti par l’environnement naturel auquel il s’attaque (alors que l’authentique Aguirre, dictateur militaire rejetant l’autorité de Madrid, fit assassiner de sang-froid 72 de ses compatriotes, prêtres compris). Kaspar David Friedrich n’est pas loin, le cinéaste qualifiant son film de « rêve de jungle, de flèches et d’états fiévreux ». L’immense mérite de Herzog est d’avoir rendu palpable cet étouffement à travers des images oniriques d’une rare puissance et sans ne jamais esthétiser une nature présente ici dans sa dimension la plus brute : c’est la rivière qui décide du rythme et des cadrages de son film. Aguirre illustre une catastrophe au ralenti, filmée comme une mort lente ; on n’y voit jamais les combats ou les désastres naturels, mais uniquement leur bilan, les violences sont hors-cadre, mais la peur qui imprègne les visages des acteurs n’est pas feinte. L’histoire du tournage d’Aguirre est restée dans les annales. Réalisée avec les moyens d’un petit film indépendant (budget : 370'000 $), l’œuvre a été tournée en à peine sept semaines (de fin décembre 1971 à février 1972) au nord-ouest du Pérou, dans la région d’Ucayali ; la troupe permanente comptait 450 personnes, dont 270 Indiens Aguarunas. La scène d’ouverture fut prise à Huayna Picchu et au pied du Machu Picchu à 3000 m d’altitude avec près de 900 participants costumés ; la partie fluviale fut photographiée sur l’Urubamba (dont le cours est particulièrement chaotique et dangereux), sur l’Huallaga (les trois rapides) et sur le Río Nanay (scènes finales) où techniciens, rameurs et figurants étaient attachés par des cordes aux radeaux. Enfin dans les régions de Lauramarca et de Cuzco. Les studios mexicains de Churubusco Azteca contribuèrent aux effets spéciaux pyrotechniques. On a filmé en anglais (car les membres de l’équipe provenaient de 16 pays différents) puis synchronisé le tout en allemand. Mais tout cela n’est rien en comparaison avec la relation conflictuelle, aux bras de fer quotidien et aux problèmes psycho-diplomatiques posés par l’acteur principal, Klaus Kinski. Le choix de ce comédien fut, certes, essentiel, car sa nature de caractériel grave, sa tête de gargouille, son jeu outré, son profil d’hystérique incontrôlable, infantile et fabuleusement égocentrique collent à merveille au personnage en titre. Celui-ci se déplace d’ailleurs comme une araignée, en boitillant (l’authentique Aguirre avait perdu l’usage du pied droit). Kinski, rapporte l’équipe de tournage, était aussi fou que le conquistador (« si moi, Aguirre, je veux que les oiseaux tombent morts des arbres, ils tomberont ! »), connu pour avoir jadis poignardé un de ses partenaires sur scène. Lorsqu’il annonça qu’il voulait quitter le tournage, le cinéaste le menaça – sans rire - de « six balles dans la tête » et le campement des cinéastes fut baptisé « pelicula o muerte ». « Chaque cheveu blanc de ma tête s’appelle Kinski » résume Herzog qui, pourtant, sollicitera son « ennemi intime » pour quatre autres films (Nosferatu le vampire, Woyzeck, Fitzcarraldo et Cobra Verde), faisant de l’acteur germano-polonais une vedette internationale. Le rôle d’Ursúa, victime d’Aguirre, est confié au cinéaste brésilien Ruy Guerra. Aguirre, der Zorn Gottes fait d’abord une sortie assez timide dans les salles de la RFA (décembre 1972), où public et critiques semblent effrayés par son insolite radicalité, mais obtient néanmoins le Deutscher Filmpreis 1973 pour la photo de Thomas Mauch (en plus de nominations pour Herzog et Kinski). Il est présenté au Festival de Cannes (section Quinzaine des réalisateurs) sans être distingué, sinon par le Prix Léon Moussinac du Syndicat français de la critique de cinéma. Puis, faute de distributeurs intéressés, il sort confidentiellement à Paris en février 1975 seulement ; mais le jeune public estudiantin lui fait un triomphe et l’œuvre de Herzog reste 15 mois à l’affiche, entraînant une nomination au César 1976 du meilleur film étranger. L’Union de la critique de cinéma (UCC) à Bruxelles lui décerne le Grand Prix 1976, suivi du National Society of Film Critics Award 1977 (New York) pour la photo. En Espagne, il sort à Madrid sept jours avant le décès de Franco, en novembre 1975 ; le caudillo étant sénile et plus en état physique de diriger le pays, et l’Église ayant pris ses distances avec le national-catholicisme de la dictature franquiste après Vatican II, l’œuvre sort en salle sans difficulté : c’est le tout premier film sur les conquêtes du XVIe siècle en Amérique projeté sur les écrans espagnols. Depuis lors, Aguirre a acquis le statut de film culte, en particulier en Amérique latine (Mexique, Venezuela), et la revue britannique Empire l’a classé en 16e position sur la liste des 100 meilleurs films du monde. Enfin, Francis Ford Coppola s’est dit particulièrement influencé par le travail de Herzog en réalisant la dramatique errance fluviale Apocalypse Now (1979), une transposition du roman Heart of Darkness (Au cœur des ténèbres) de Joseph Conrad dont le titre pourrait aussi convenir au film de Herzog. - GB/US : Aguirre, the Wrath of God, IT: Aguirre, furore di Dio, ES : Aguirre, la cólera de Dios, PT : Aguirre, a cólera de Deus. |

| 1975 | (tv-df) The Story of Francisco Pizarro (GB/US/DR) de Fred Burnley Série « Explorers / Entdecker (Les Grands Explorateurs) » no. 9, Michael Latham/BBCtv-Time Life-WDR (BBC 9.11.75), 50 min. – av. Francisco Cordova (Francisco Pizarro). – Docu-fiction avec reconstitutions et comédiens muets. |

| 1976 | (tv-df) Francisco de Pizarro (ES) de Mario Camus Série « Paisajes con figuras », Radiotelevisión Española (TVE 11.2.76), 30 min. – av. Padua Ortiz de Mendívil (Francisco Pizarro), Modesto Blanch. – Docu-fiction sans fards réalisé par un des talents prometteurs du cinéma espagnol, d’abord scénariste de Carlos Saura, Ours d’or à Berlin pour La colmena (1982), primé à Cannes pour Los santos inocentes (1984). |

L’impérialisme hispanique à l’oeuvre : Aguirre (Omero Antonutti) dans « El Dorado » (1988) de Carlos Saura.

| 1988 | ** El Dorado / A peso d’oro (ES/FR/IT/CR) de Carlos Saura Andrés Vicente Gómez, Victor Albaran/Compañía Ibéroaméricana de TV-Ibéroaméricana Films Producción (Madrid)-Ministerio de Cultura, Madrid-Televisión Española TVE (Madrid)-Chrysalide Film (Paris)-Radiotelevisione Italiana RAI (Roma)-SACIS (Torino)-France 3 Cinéma-Canal+-Union Générale Cinématographique UGC (Neuilly)-Centro costarricense de producción cinematográfica (San José), 151 min. - av. Omero Antonutti (Don Lope de Aguirre), Lambert Wilson (Don Pedro de Ursúa), Eusebio Poncela (Don Fernando de Guzmán), Gabriela Roel (Inés de Atienza), Inés Sastre (Elvira, fille de Lope de Aguirre), José Sancho (Juan de La Bandera), Patxi Bisquert (Pedrarías, le chroniqueur), Francisco Algora (Llamoso), Féodor Atkine (Montoya), Abel Vitón (Henao), Paco Merino (Alonso Estebán), Mariano González (Zalduendo), Wilson Morera (Uiracuru), Gladys Catania (Juana), Alfredo Catania (gén. Vargas), Gustavo Rojas (Carrión), David Gonzáles (Munguia), Luis Fernández Gómez (García de Arce), Rodolfo Cisneros (Duarte), Gerardo Arce (Diego de Valcazar), Manuel Ruiz (Juan Corzo), Adrian Díaz (Miranda), José Solano (le chirurgien), Rubén Pagura (un jongleur), Haydée de Lev (la femme espagnole), Franklin Hueso (le guitariste). Synopsis : L’expédition désastreuse d'Aguirre en 1560/61, traitée avec une volonté marquée de fidélité aux sources d’époque - contrairement au film de Werner Herzog en 1972 (cf. supra) - et essayant de fixer un moment crucial de l’histoire espagnole puis hispano-américaine dont les conséquences se font toujours sentir (Saura dixit). - Le 26 septembre 1560 à Lamas, au Pérou, le jeune et placide gouverneur Don Pedro de Ursúa, aimé des dieux et du vice-roi du Pérou, lève l’ancre à la pointe d’une troupe hétéroclite de nobles et de militaires, au total 400 Espagnols, indiens, métis, noirs et mulâtres, pour conquérir le royaume mythique d’El Dorado situé dans le lointain pays Omagua, et offrir de nouvelles terres au royaume d’Espagne. Lope de Aguirre, un quinquagénaire au soir d’une carrière militaire passée à obéir, trapu, chauve et barbu, est un des officiers les plus efficaces de l’entreprise : silencieux, engoncé dans une armure à visière brillante, un perroquet sur l’épaule. Le voyage semble pourtant frappé par la malédiction : sur les chantiers de Santa Cruz de Capocovar, un des bateaux sombre dès la mise à flot, les pluies tropicales en ont pourri la charpente. On se met en route sur l’Amazone-Maranon avec une brigantine et trois barcasses (« chatas »). La présence de la belle veuve métisse Inés de Atienza, compagne lascive avec laquelle Ursúa, homme à femmes, couchaille à longueur de journée, suscite commentaires et convoitises. Mais Ursúa est gagné par les fièvres. Lors d’une escale dans un village indien, on découvre des cadavres d’Espagnols et García de Arce, fidèle serviteur d’Ursúa envoyé en avant-garde, est retrouvé mourant suite à une altercation avec l’habitant. Ursúa maintient le cap sur El Dorado que lui indiquent ses conseillers Alonso Estebán et l’Indien brésilien Uiracuru, tandis qu’une poignée d’aristocrates qui voulaient rebrousser chemin sont condamnés à ramer aux côtés des esclaves, humiliation suprême. Le voyage monotone se poursuit dans un paysage qui ne change pas, l’ennui s’installe, la chaleur et l’humidité sont insupportables. Vient le temps des complots. À Noël, au cours d’une seconde halte devant un village fortifié, Aguirre, militaire aguerri et véritable meneur d’hommes, sauve l’expédition du massacre en pactisant avec les Indiens hostiles. Puis, le jour de la Nouvel-An 1561, se sentant désormais assez influent pour s’emparer du pouvoir, il élimine Ursúa ainsi que tous ses amis. Il nomme Don Fernando de Guzmán, un Madrilène fanfaron, homosexuel et docile, gouverneur à la place du défunt. Doña Inès change prudemment de camp et complote, tandis que tous les Indiens de l’expédition, témoins peu sûrs et pas assez empressés au travail, sont égorgés. « Je vous suggère, Seigneur et Roi, de ne permettre à aucune flotte d’aller sur ce maudit fleuve, car tous les renseignements sont faux. Il n’y a rien d’autre sur ce fleuve que le désespoir », écrit Aguirre à Philippe II. Le 24 février, il propose à ses fidèles de se rebeller contre le trône d’Espagne en créant un nouveau royaume du Pérou, du Chili et de la Terre Ferme dont Guzmán, élu à la majorité, sera à présent le monarque, puis assassine systématiquement tous ses ennemis ou présumés tels, le prêtre compris : la suspicion, la délation et le meurtre mènent la danse. Doña Inés, pourtant habile à se jouer des hommes, y laisse la vie, traquée et trucidée comme les autres par les sbires d’Aguirre. Le 22 mai, Guzmán, soupçonné de conspirer, est étripé à son tour. Les embarcations étant pourries, tout le monde s’entasse sur la brigantine tandis que les chevaux, désormais inutiles, sont abattus pour être mangés. Seul, ayant instauré un véritable règne de terreur, mais aussi une égalité sociale parmi l’équipage, Aguirre poursuit sa route vers la mer, tout en se demandant si El Dorado ne serait pas qu’un fantasme d’Occidental, voir un simple appât. Dans un cauchemar, rêvé et prémonitoire celui-ci, il se voit poursuivre et assassiner sa fille métisse Elvira dans la jungle. Un texte sur l’image raconte que, treize mois après le début de l’expédition, le 26 octobre, il fut exécuté par les troupes restées fidèles au roi d’Espagne ; on retrouva Elvira morte à ses pieds, poignardée par son géniteur pour qu’elle ne finisse pas sur la couche de ses ennemis. On sait qu’atterrés par la convoitise des conquistadors, les Indiens leur promettaient ce qu’ils désiraient entendre et montraient du doigt les contrées les moins accessibles. Et qu’après l’or, l’objet de convoitise le mieux ancré dans la culture occidentale était le pouvoir. Les méfaits d’Aguirre, documentés par au moins six chroniques du XVIe siècle, certaines écrites par des témoins directs, ont traumatisé les contemporains de Philippe II. Carlos Saura rêve de cette matière depuis vingt ans, après avoir dévoré l’ouvrage d’un compatriote aragonais exilé aux États-Unis, Ramón J. Sender, intitulé La aventura equinoccial de Lope de Aguirre (1968), dont la précision, l’objectivité et le dépouillement détermineront sa propre écriture du scénario. Un premier projet avec la Gaumont et la collaboration de Jean-Claude Carrière échoue en 1982, année du décès de Sender. Entretemps, Saura a traversé les années de la dictature en livrant l’œuvre espagnole la plus cohérente de sa génération. Présent à Cannes dès son premier film (Los golfos, 1960), il s’est révélé un observateur cynique de la bourgeoisie franquiste qu’il critique ouvertement, fouillant sans répit la conscience et la mémoire de son pays - « une mémoire qui se voudrait mauvaise pour enterrer une conscience mauvaise, elle aussi », souligne-t-il (Télérama 18.5.88). Avec El Dorado, c’est la toute première fois que le cinéma ibérique évoque la période des conquêtes outre-Atlantique, pourtant vantée dans les manuels d’Histoire avant et sous Franco et où la nation, malgré un zeste de culpabilité réprimée, continuait à se voir en « mère patrie » pour toute l’Amérique latine. Saura estime qu’il est temps pour son pays de démythifier ce chapitre. Il connaît et admire l’Aguirre de Herzog, mais ne veut à aucun prix d’un halluciné comme Kinski, avec son envahissante superbe démoniaque ; le cinéaste allemand interprète les crimes de l’expédition en termes romantico-pathologiques, lui se voit moins en narrateur qu’en « investigateur d’images » et vise en premier lieu une restitution quasi documentaire, démythifiée de l’aventure, à savoir « une histoire d’Espagnols qui s’entretuent » (à l’instar de Francisco Pizarro, exécuté en 1541 à Cuzco par la famille rivale des Almagro), recherchant scrupuleusement l’authenticité des faits et les mécanismes de l’impérialisme avec tout l’apport que la reconstitution filmique peut apporter. |

| À ses yeux, l’homme que ses contemporains du XVIe siècle ont qualifié de « traître », de « tyran », d’« assassin cruel » et en qui le réalisateur voit « le plus terrible des Espagnols ayant débarqué en Amérique il y a cinq cents ans », est d’une fascinante complexité. Ce sont ses ambiguïtés et contradictions qui l’intéressent. « C’est un raté qui n’obtient rien de ce qu’il poursuit », dit-il, tout le contraire d’un personnage « triomphaliste » (pressbook du film), un vétéran obscur, humilié et ranci des campagnes de Pizarro, endurci par la guerre et qui a une revanche à prendre sur la vie. Soudain le réprouvé se découvre mûr pour le grand geste libertaire que lui inspire ce naufrage général, cette errance sans résultats, en appliquant la logique, l’implacabilité, le pragmatisme et l’autorité d’un parrain mafieux. Il aime secrètement Doña Inés, mais cette dernière étant liée à la catastrophe de l’expédition, il choisit le pouvoir plutôt que l’amour. Sa violence, sa cruauté, mais aussi son anarchisme l’invitent à rompre toute attache avec son roi. Comme Macbeth, il a le goût du règne alors que son but chimérique, plus ambitieux que cet or introuvable, devient la création d’un royaume indépendant de l’étouffante Espagne, espace dont il serait le maître absolu. Aguirre se laisse ainsi prendre dans un engrenage fatal qui, de complots en assassinats, le mène à sa chute et au meurtre de 72 de ses compatriotes. Saura n’exclue pas d’y voir une métaphore de la guerre civile de 1936-39, la prise de pouvoir d’un militaire frustré ressemblant à celle de Franco et de ses phalangistes, quoique la comparaison lui semble trop restrictive. Les femmes, étrangement présentes et invisibles, sont au centre du récit ; en tant que métisses, elles sont la trace vivante de l’invasion des Espagnols : Elvira est le trésor du conquistador, Inés le signe de la vengeance qui le menace. Lorsque Espagnols et Indiens se rencontrent, méfiants, la peur au ventre, Saura adopte successivement le point de vue des uns et des autres. Débarquant aux abords d’un village occulté par une haute palissade, ils trouvent des cases vides et cherchent leurs habitants, invisibles, mais dont on entend les tambours menaçants ; les Espagnols, inquiets, se figent, Ursúa ordonne à son tour de faire rouler les tambours, le son s’amplifie, la lutte est sonore avant d’être désamorcée visuellement par l’habileté psychologique d’Aguirre. Or l’hécatombe humaine qui solde cette traversée fluviale n’est pas due aux flèches indigènes ni aux flots déchaînés ou aux pièges venimeux de l’insondable forêt, mais uniquement à cette lutte fratricide pour la survie et la domination entre compatriotes, un affrontement nourri par la monotonie d’un périple sans fin, d’un fleuve sans horizon, flanqué d’une végétation épaisse et sans attraits. Contrairement aux apparences et à sa somptuosité de prime abord, El Dorado n’est pas une épopée, mais l’histoire d’une usure lente et inexorable, ce qui justifie sa durée inhabituelle (2h30) comme son manque d’actions d’éclat. La folie de ce collectif conquérant se niche dans l’imaginaire, aussi le récit hyperréaliste est-il encadré par deux scènes oniriques, deux rêves aux teintes dorées, l’une à l’aube, l’autre au crépuscule : en ouverture, Elvira rêve d’un jeune roi d’Omagua à moitié nu, enduit de poudre d’or, qui monte sur une embarcation près d’un lac idyllique et offre le précieux métal en sacrifice au dieu des eaux (rappel d’une légende du lac colombien de Guatavita rapportée par Francisco de Orellana), tandis que le film se clôt sur l’assassinat cauchemardé de cette même Elvira dans une jungle éclairée d’étranges reflets jaunes-oranges. Saura, scrutateur assidu de la psyché et du subconscient de ses compatriotes, reste fidèle à lui-même. Au premier abord, on peut être frappé par le style d’écriture très « sage », très méticuleux qu’a choisi Saura, ami et admirateur de Buñuel, pour un spectacle qui semble appeler le souffle de la démesure. La mise en scène est élégante et classique, les images sont souvent somptueuses et délicatement ciselées, fourmillant de détails militaires ou ethnologiques aussi réalistes qu’inusités. C’est que le cinéaste œuvre d’abord en historien, préparant ainsi le spectateur aux moments creux de l’aventure, lorsque la seule évolution devient celle d’un paysage défilant avec lenteur, source de langueur, de vide et de lassitude. L’Italien Omero Antonutti, acteur fétiche des frères Taviani (4 films, dont Padre, padrone), d’Angelopoulos et de Comencini, fait un Lope de Aguirre secret, brutal et insondable, l’exact opposé du jeune hidalgo indolent que campe Lambert Wilson, bellâtre surnommé « le Français » parce que délicat, précieux et né dans la Navarre française. « Aguirre n’était nullement fou, précise Antonutti, il a compris que pas tout ce qui brillait était de l’or et que la seule véritable folie était de risquer sa vie pour faire la fortune des autres ». Pour Saura, El Dorado représente le passage redoutable d’un registre intimiste à la manipulation des plus puissants moyens, car il s’agit alors de la production la plus ambitieuse et la plus chère de toute l’histoire du cinéma espagnol (1100 millions de pesetas, soit 8,7 millions de $), renforcée d’une subvention du Ministère de la Culture madrilène et d’une participation de la société française Chrysalide Films. Après sept mois de repérages en Amérique latine, le tournage en Panavision s’est déroulé à Costa Rica, de mi-janvier à mai 1987, sur 19 semaines. Saura a choisi la jungle de Moin et le parc national de Tortuguero, aux environs de Caraïbe de Limon, paysage traversé par un canal artificiel de 100 km. Six cents figurants ont participé à l’entreprise, dont cent indiens Bribis venus de la frontière du Panama ; une armada de voitures, d’autobus et de camions transportaient 400 personnes sur place. Spécialisé dans le film d’époque, le fabuleux Terry Pritchard, directeur artistique anglais de Karel Reisz (The French Lieutenant’s Woman) et de John Boorman (The Emerald Forest), y a construit les villages indiens, un chantier naval et les embarcations, parmi lesquelles une brigantine de 36 mètres reconstituée grandeur nature. La photo incombait à Teo Escamilla, vieux complice de Saura depuis Cria Cuervos (1976). Retravaillés ou modifiés au synthétiseur ou avec des percussions, divers thèmes du Tristan et Isolde de Wagner rythment l’œuvre. Sous son emballage de grand luxe, El Dorado n’est pas un film qui fait plaisir, fabriqué pour séduire le quidam. Peut-être est-il trop « beau » pour sujet aussi sordide et l’action traine en longueur. S’il n’a pas attiré les foules, il semble néanmoins être rentré dans ses frais. Nominé neuf fois aux prix Goya, il est sélectionné au Festival de Cannes et de Toronto en 1988, puis au festival argentin de Mar del Plata en 1996. - DE : El Dorado – Gier nach Gold. |

| 2001 | (tv-df) The Conquistadors (Conquistadors – 2. L’Empire du soleil – 3. La Rebellion des Incas) (GB) de Jason Hreno Nick Jones, Anton Geffen/Atlantic Productions London-Granada Media-The Learning Channel-The Discovery Channel, 2 x 55 min. – av. Marcelo Oxenford (Francisco Pizarro), Carlos Vertiz (Diego de Almagro), Rodolfo Urban (Atahualpa), Nivardo Carrillo Gutierrez (Manco Inca, le jeune empereur fantôche), William Hootkins (narration). - Docu-fiction tourné en Espagne et au Pérou : la conquête du Pérou par Pizarro en 1532/33. |

| 2002 | (tv-df) Pizarro - Das Blut des Sonnengottes / Das sagenhafte Gold des Gottkönigs Atahualpa (Les Conquistadors et l’or des Incas) (DE) de Stephan Koester Série « Sphinx » (no 31), Gruppe 5 Filmproduktion GmbH (Köln)-Arte-ZDF (3sat 23.2.12 / Arte 24.8.02), 51 min. – Docu-fiction avec reconstitutions et comédiens anonymes : Pizarro et ses 280 hommes entraînent la fin de l’empire Inca. - US : Pizarro : The Blood of the Sun-God. |

| 2007 | (tv-df) The Great Inca Rebellion (1536, la révolte inca) (GB/US) de Graham Townsley Graham Townsley/NOVA-National Geographic Television (NGT 26.6.07 / Arte 17.11.07), 51 min. – av. Jay O. Sanders (narration). Docu-fiction avec reconstitutions et comédiens anonymes (notamment dans les rôles de Atahualpa et de Kisbeseesa, la concubine de Pizarro). En août 1536, Pizarro et ses maigres troupes sont assiégés dans la ville de Lima par des dizaines de milliers de combattants incas. Contre toute attente, ils l’emportent. Mais les fouilles entreprises depuis lors racontent une histoire légèrement différente : les Espagnols ont été salutairement aidés par de nombreux alliés, dont les Cañaris en révolte contre l’oppresseur inca. |

| 2021 | ® Jungle Cruise (Croisière dans la jungle) (US) de Jaume Collet-Serra. – av. Edgar Ramirez (Don Lope de Aguirre), Dwayne Johnson (Francisco López de Heredia). – La malédiction des Indiens d’Amazonie poursuit les lointains descendants des conquistadors qui ont commis un bain de sang en 1556. |