XIII - AMÉRIQUE DU NORD

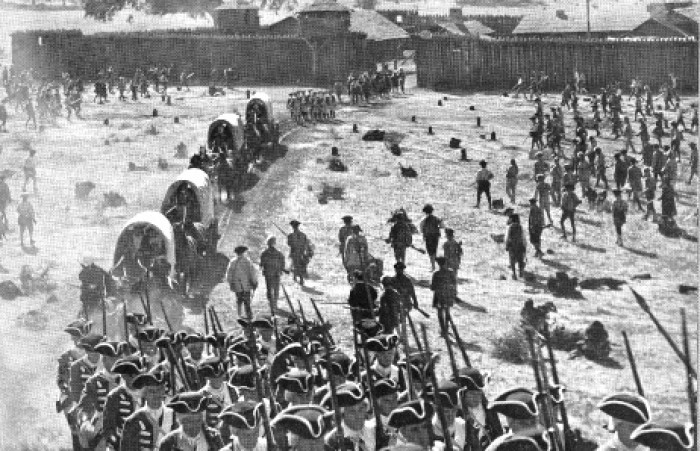

Un officier anglais (Gary Cooper) en ambassadeur chez Pontiac (« Unconquered » de Cecil B. DeMille, 1946) :

3. LA GUERRE COLONIALE FRANCO-ANGLAISE (1755 à 1763)

Prolongement de la guerre de Sept Ans sur le front nord-américain, suite aux visées expansionnistes des deux grandes puissances européennes : la France de Louis XV cherche à relier la Louisiane avec le Canada, tandis que l’Angleterre de George II et de George III vise le marché de fourrures et l’industrie de la pêche canadiens. Principaux adversaires : Louis-Joseph, marquis de Montcalm de Saint-Véran, et Sir Geoffrey Amherst. Les nations indiennes des Grands Lacs (Hurons, Mohawks, Iroquois, Cherokees) interviennent dans le conflit qui prend fin avec le traité de Paris en 1763.

En 1755 a lieu la déportation forcée de 18’000 Acadiens (population francophone) du Canada oriental qui refusent de prêter allégeance aux Anglais. Le conflit de la guerre de Sept Ans, une première "guerre mondiale" dont la Prusse et la Grande-Bretagne sortent victorieuses a des conséquences importantes sur l'équilibre des puissances européennes. En Amérique du Nord et en Inde, il fait presque entièrement disparaître le premier empire colonial français.

L'invasion des fermiers anglais au sud des Grand Lacs (les Ohio, Indiana et Michigan du futur), régions négligées par les Français, inquiètent à raison les autochtones qui tentent de résister. De 1763 à 1765 à lieu le soulèvement antibritannique de dix-huit tribus amérindiennes (Chippewas, Hurons, Delaware, Shawnee, etc.) dans la région des Grands-Lacs sous la direction de PONTIAC (v.1714-1769), chef des Ottawas et brillant stratège (que les historiens surnommeront plus tard « le Napoléon indien »). Mais sa tentative de repousser les colons anglo-saxons à la mer n’aboutit pas.

En 1755 a lieu la déportation forcée de 18’000 Acadiens (population francophone) du Canada oriental qui refusent de prêter allégeance aux Anglais. Le conflit de la guerre de Sept Ans, une première "guerre mondiale" dont la Prusse et la Grande-Bretagne sortent victorieuses a des conséquences importantes sur l'équilibre des puissances européennes. En Amérique du Nord et en Inde, il fait presque entièrement disparaître le premier empire colonial français.

L'invasion des fermiers anglais au sud des Grand Lacs (les Ohio, Indiana et Michigan du futur), régions négligées par les Français, inquiètent à raison les autochtones qui tentent de résister. De 1763 à 1765 à lieu le soulèvement antibritannique de dix-huit tribus amérindiennes (Chippewas, Hurons, Delaware, Shawnee, etc.) dans la région des Grands-Lacs sous la direction de PONTIAC (v.1714-1769), chef des Ottawas et brillant stratège (que les historiens surnommeront plus tard « le Napoléon indien »). Mais sa tentative de repousser les colons anglo-saxons à la mer n’aboutit pas.

| 1909 | Washington under the British Flag (US) de J. Stuart Blackton Vitagraph Co. of America, 900 ft. – av. Joseph Kilgour (George Washington), William Humphrey, Charles Kent, James Young, Clara Kimball Young (Martha Curtis). – Virginie en 1750, la bataille de Fort Necessity (1754), Washington sous les ordres du général Braddock (1775), la prise de Fort Douenne, Pittsburgh 1758. |

| 1909 | For the Flag (US) de Sidney Olcott Kalem Co. (New York). – Une Franco-Canadienne défend le drapeau contre les Britanniques. |

| 1910 | The Conspiracy of Pontiac or, At Fort Detroit in 1763 / The Pontiac Conspiracy (US) de Sidney Olcott Kalem Co. (New York), 975 ft., 13 min. – Le 7 mai 1763, Pontiac et 300 guerriers aux armes dissimulées tentent vainement de s'emparer par la ruse puis de détruire le Fort Detroit tenu par les Anglais. Mais ceux-ci ayant été prévenus, Pontiac se retire et commence un siège de six mois. |

| 1911 | The Capture of Fort Ticonderoga (US) de J. Searle Dawley Edison Mfg. Co. (Bronx), 305 m. – av. James Gordon, Guy Coombs, Rolinda Bainbrdige, Herbert Prior. – 1759, la prise d’un fort aux Français. |

| 1911 | George Warrington’s Escape (US) de Hobart Bosworth Selig Polyscope Co. (Chicago), 2 bob. – av. Hobart Bosworth (George Esmond Warrington), Roy Watson (Harry Warrington), Jack Conway (comte de Florac), Leo Pierson (duelliste français), Bessie Eyton (La Biche, une squaw), Eugenie Besserer (Mme Esmond Warrington), Frank Richardson (gén. Braddock), Viola Barry (coquette québécoise), Art Acord (messager indien). L'évasion de Warrington, le jeune adjudant de George Washington dans les guerres indiennes, d’après un épisode de « The Virginians » de William Makepeace Thackeray (1857). Les frères George et Harry Warrington en visite à Québecoises, où le premier se bat en duel avec un Français impétueux et devient l'ami de son témoin, le comte de Florac. Quand la guerre franco-anglaise éclate, George rejoint le général Braddock et il est un des rares survivants de l'embuscade des Français et leurs alliés indiens. Florac lui sauve la vie. Il est enfermé à Fort Duquesne sous la garde d'une vieille canaille ivrogne, le sergent Museau. Il parvient à s'évader avec l'aide d'une squaw, La Biche, esclave de Museau qu'il avait prise sous sa protection. |

| 1912 | The Battle of the Long Sault (Dollard des Ormeaux) (CA) Frank S. Beresford/British American Film Manufacturing Co. |

| 1913/14 | Wolfe or The Conquest of Quebec (US/CA) de Kenean Buel Frank S. Beresford/Kalem Co., 5 bob. – av. Guy Coombs (gén. James Wolfe), Helen Lindroth, Alice Hollister (Katherine Lowther), Arthur Donaldson (Louis-Joseph, marquis de Montcalm de Saint-Véran), Anna Q. Nilsson, Jere Austin (ltn. Arleigh), Harold Livingston. La reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham en 1759 : Wolfe meurt en prenant Québec aux troupes françaises de Montcalm, qui lui aussi tombe pendant les combats. |

| 1914 | The Seats of the Mighty (US) de T. Hayes Hunter Colonial Motion Pictures Corp., 7 bob. – av. Lionel Barrymore (Doltaire, ambassadeur de France), A. P. Jackson (Duvarney, gouv. du Canada), Millicent Evans (Alice Duvarney), Lois Meredith (Mathilde), Grace Leigh (la Marquise de Pompadour), Marjorie Bonner (Mme Du Barry), John Wade (Sir John Godric), Thomas Jefferson (Louis XV), Glen White (cpt. Robert Moray), Clinton Preston (Juxte Duvarney), Arthur Morrison (gén. James Wolfe), Jack Hopkins (Voban), Harold Hartsell (Bigot), William Cavanaugh (Vaudrieul), John P. Wade (Sir John Godric). – Canada, de 1755 à 1763 : espionnage et prise du Québec par le général James Wolfe. |

| 1923 | Vincennes (US) d’Edwin L. Hollywood « The Chronicles of America » Picture Corp. (Yale University Press), 2 bob. – av. Leslie Austin (gén. Georges Rogers Clark), William Walcott (Patrick Henry), Robert Gaillard (gouv. Hamilton), Louis Reinhard (Francis Vigo), Percy Carr (cpt. Leonard Helm). – 1777-79, Patrick Henry et le général Rogers Clark luttent contre les Anglais. |

| 1924 | Wolfe and Montcalm (US) de Kenneth S. Webb « The Chronicles of America » Picture Corp. (Yale University Press)-Pathé Exchange, 2 bob./30 min. – av. Arthur Hohl (gén. James Wolfe), Juan De La Cruz (marquis de Montcalm), Bradley Barker (gouv. gén. Vaudreuil), Stanley Walpole (William Pitt), J. Moy Bennett (Lord Anson), Gordon Standing (brig. gén. Murray), Maurice Baird (brig. gén. Mouckton). – La bataille pour Québec en 1759, mort des deux adversaires durant le siège. |

| 1924 | Gateway to the West (US) de Webster Campbell « The Chronicles of America » Picture Corp. (Yale University Press)-Pathé Exchange, 2 bob./30 min. – v. Arthur Vinton (George Washington), Charles Graham (Richard Corbin), Walter P. Lewis (Christopher Gist), John Hickey (Robert Dinwiddie, gouverneur de Virginie), Stanley Walpole (William Pitt), Louis Darclay (Jumonville), Jack Baston (DeVilliers). – Conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques dès 1753 et premiers affrontements avec les Indiens alliés des Français. |

| 1926/27 | * Winners of the Wilderness (Les Écumeurs du Sud) (US) de Woody S. Van Dyke Irving Thalberg/Metro-Goldwyn-Mayer, 6343 ft./7 bob./68 min. – av. Tim McCoy (Sir Dennis O’Hara), Joan Crawford (Renée Contrecoeur), Edward Connelly (général Contrecoeur, son père), Roy D’Arcy (capt. Dumas), Edward Hearn (gén. George Washington), Will. R. Walling (gén. Edward Braddock), Lionel Belmore (Robert Dinwiddie, gouverneur de Virginie), Chief Big Tree (le chef algonquin Pontiac), Frank Currier (Pierre Rigaud de Vaudreuil, gouverneur de Nouvelle-France), Louise Lorraine (Mimi, soubrette), Tom O'Brien (Timothy), Jean Arthur, Louise Emmons. En juillet 1755 dans la ville de Québec, le colonel irlandais Sir Dennis O'Hara s'introduit masqué chez le gouverneur général de la Nouvelle-France, Pierre de Rigaud de Vaudreuil, où il s'empare du traité que les Français viennent de conclure avec les Six Nations amérindiennes dirigées par le redoutable chef Pontiac afin de chasser les Anglais du Nouveau-Monde. Il se cache dans le boudoir de Renée Contrecoeur, fille d'un général, et lui fait la cour avant de filer grâce à sa complicité amoureuse. Au cours de sa fuite, il affronte un redoutable Indien auquel il laisse la vie, ignorant qu'il s'agit de Pontiac lui-même, puis gagne Québec afin d'avertir les Anglais de l'offensive massive des forces franco-autochtones dans la vallée de l'Ohio. Secondé par le jeune George Washington, le général Braddock est chargé de s'emparer de Fort Duquesne mais refuse de prendre au sérieux la menace d''une attaque surprise en pleine forêt. Ayant traversé la rivière Monongahela le 9 juillet, ses troupes puissantes sont surprises et mises en déroute après un terrible massacre; Braddock est mortellement blessé tandis qu'O'Hara est capturé et, comme promis aux Français, livré aux féroces Algonquins avec ses compatriotes survivants afin de périr au poteau de torture. Renée supplie son père de lui épargner cette horrible souffrance, et avec l'aide complice de Pontiac qui a reconnu son généreux adversaire de jadis ("un Indien n'oublie jamais"), il feint d'être fusillé, parvient à fuir Fort Duquesne et le campement indien, à tuer l'infâme capitaine Dumas lancé à sa poursuite - puis, arrivé à Boston, à épouser Renée, dont les enfants, promet-il, seront ni français ni anglais, mais américains! Le film, mi-fresque dramatique mi-bande d'aventures trépidantes et gaies, est filmée en novembre 1926 (sous le titre de travail de Braddock's Defeat) au Griffith Park à Los Angeles et aux studios MGM de Culver City, avec des Indiens Arapahoes (le chef Pontiac est montré avec respect, en soulignant sa noblesse naturelle) et même enrichi d’une séquence finale en Technicolor bichrome. La bataille est reconstituée scrupuleusement selon les récits d'époque, avec près de mille figurants (dixit la presse d'époque), et ne manque ni de panache ni de sauvagerie. Celle-ci est contrebalancée par l'ironie (certains Français sont facilement ridicules) ou le comique de situation. Imitant Douglas Fairbanks dans ses acrobaties sur les toits, les balcons ou à cheval, le colonel Tim McCoy manie l’épée pour les beaux yeux de la débutante Joan Crawford, éperdument admirative, et sous le direction très agile de W.S. Van Dyke, un cinéaste prometteur qui livrera l'année suivante le déchirant White Shadows in the South Seas (Ombres blanches), tourné en Polynésie et qui dénonce la destruction de la culture indigène par les Occidentaux. |

| 1939 | Allegheny Uprising / GB : The First Rebel (Le Premier Rebelle) (US) de William A. Seiter RKO Radio Pictures, 98 min. – av. Claire Trevor (Janie), John Wayne (James Smith), George Sanders (capt. Swanson), Brian Donlevy (Callendar), Wilfrid Lawson (MacDougall), Robert Barrat (Duncan), Olaf Hytten (gén. Thomas Gage). – En 1765 à Tuscarora Hills en Pennsylvanie : pour la première fois, des colons - James Smith (1737-1813) et ses Black Boys (des Blancs déguisés en Indiens pour commettre leurs actes délictueux) - se rebellent pendant neuf mois contre les militaires anglais et les guerriers de Pontiac, une décennie avant le début de la guerre d'Indépendance. Filmé à Lake Sherwood, Sherwood Forest (Calif.) et à Pittsburgh. La version distribuée en France maquille le contexte historique. |

L’expédition punitive des Rangers du major Roger en 1759 (« Northwest Passage » de King Vidor, 1940).

| 1940 | *** Northwest Passage (Book 1. - Rogers’ Rangers) (Le Grand Passage) (US) de King Vidor [et Jack Conway, Norman Foster, Woody S. Van Dyke, Harold Weinberger] Hunt Stromberg/Metro-Goldwyn-Mayer, 126 min. – av. Spencer Tracy (major Robert Rogers, 1731-1795), Robert Young (Langdon Towne), Walter Brennan (Hunk Marriner), Ruth Hussey (Elizabeth Browne), Nat Pendleton (Cap Huff), Lumsden Hare (gén. Lord Amherst). De Crownpoint (New England) à Saint Francis (CA), du 13 septembre au 31 octobre 1759 : l’expédition punitive des Rangers du major Robert Rogers (1731-1795) contre les Indiens pro-français Abernaki. Au petit matin, la milice d’élite rase sans pitié le village indien (un carnage : pas de prisonniers, femmes et enfants beignent dans le sang). "Rarement aura-t-on aussi bien montré le plaisir qu'on peut trouver à massacrer" concluent à raison Bertrand Taverner et J.-P. Coursodon (50 ans de cinéma américain, Paris 1995, p. 958). Rogers, chef charismatique, juste mais rude, à la fois bonhomme mais intraitable, pousse ses hommes au bout de leurs forces dans une retraite infernale. Meneur jusqu'au-boutiste, il dirige sa troupe épuisée, affamée (on note un cas de cannibalisme), grimpant la montagne en portant les pirogues, affrontant les rapides, traversant des marais périlleux. L'intrigue provient du roman Roger's Rangers de Kenneth Roberts (1937) : le résultat s'avère idéologiquement embarrassant (un « triomphe de la volonté » américain saupoudré d’une solide dose de racisme), mais enthousiasmant sur le plan cinématographique. Une épopée sauvage, puissante, portée par l’interprétation de Tracy en militaire fanatique et le fabuleux lyrisme visuel de Vidor, dont c’est le premier film en Technicolor. Une méga-production tournée de juillet à septembre 1939 (retakes et scènes additionnelles: novembre-décembre 1939) pour 2,6 millions de $ en Oregon (Cascade Mountains) et dans l’Idaho (McCall, Lac Payette, Sandpoint) et le Glacier National Park dans le Montana avec des Indiens Nez Percés, Blackfoot et Crees ; un projet initial de W. S. Van Dyke qui fait des repérages et filme les paysages au Lac Payette (British Columbia, mars 1938) ; Norman Foster tourne les superbes scènes d'action et de combats, Jack Conway réalise aux studios de Culver City la dernière séquence au fort, platement triomphaliste et dont Vidor ne voulait rien savoir. Succès public – quoique le film, trop cher, perd de l’argent – et critique, mais la suite prévue (une suite plus sombre et expiatoire du roman relatant la déchéance de Rogers, ruiné et alcoolique) et jugée essentielle par Vidor ne sera pas réalisée, décision prise en janvier 1940 : la MGM craint pour l’image de sa star et les années de guerre exigent des sujets plus « constructifs ». |

| 1946 | *** Unconquered (Les Conquérants d’un nouveau monde) (US) de Cecil B. DeMille Cecil B. DeMille/Paramount, 146 min. – av. Gary Cooper (capt. Christopher Holden), Paulette Goddard (Abigail Martha Hale), Howard Da Silva (Martin Garth), Boris Karloff (Guyasuta, chef des Sénécas), Cecil Kellaway (Jeremy Love), Ward Bond (John Fraser), Richard Gaines (colonel George Washington), Robert Warwick (Pontiac, chef des Ottawas), John Mylong (col. Henry Bouquet), Alan Napier (Sir William Johnson), Katherine DeMille (Hannah, fille de Guyasuta et femme de Garth). Injustement condamnée en 1763 à quatorze années de relégation (c'est-à-dire d'esclavage) dans les colonies d'Amérique du Nord, à Norfolk puis à Williamsburg, Abigail ("Abby") Martha Hale est dénudée, vendue aux enchères et achetée par le fringuant capitaine Holden. Trois ans plus tard, Holden affronte son ennemi de toujours, Martin Garth, un renégat et trafiquant d'armes au service de la France qui convoite Abigaïl et incite les indiens de Pontiac à se soulever contre les braves et innocents colons anglais qui n'en veulent qu'à leurs terres dans la vallée de l'Ohio. Capturée par les Sénécas (alliés de Pontiac), Abigail est sur le point de subir les pires sévices, mais Holden, qui a déserté l'armée, intervient en se faisant passer pour un demi-dieu; le couple échappe ainsi aux indiens effrayés et au poteau de torture après une épuisante course-poursuite sur les rapides; leur canoë bascule dans une immense chute d'eau, ils se raccrochent miraculeusement à une branche d'arbre et trouvent enfin un refuge précaire à Fort Pitt, bientôt assiégé par Pontiac (22 juin-20 août 1763). Le fort résiste difficilement, seule une ruse (les soi-disants renforts sont constitués de chariots remplis de soldats morts) sauve les colons et fait fuir les Indiens, tandis que Holden démasque et tue Garth qui avait incité les six cents habitants à se rendre. Superbe film d’aventures en Technicolor, truffé de rebondissements passionnants, quoique violemment anti-indien, sinon raciste : Bosley Crowther, dans The New York Times écrivit même que son racisme rejoignait à trente ans d’écart le racisme anti-noir de La Naissance d’une Nation de D. W. Griffith,ce qui n'est pas un mince "compliment". Il est vrai que Boris Karloff, le hideux monstre de Frankenstein, en chef Guyasuta fait frémir dans les chaumières! Le scénario provient du roman Unconquered: A Novel of the Pontiac Conspiracy de Neil H. Swanson, livre conçu et sorti la même année que le film. En plein tournage, DeMille, républicain encrouté, annonce dans Daily Variety (25.9.47) qu'il veut démontrer par son film "que Hollywood n'est pas un nid de communistes" ... (sic). En revanche, son scénario passe sous silence les consignes de l'armée britannique face aux bâtards amérindiens ("pas de prisonniers!") et l'initiative méritoire des assiégés d'"extirper cette race exécrable" (dixit gén. Jeffrey Amherst) à l'aide de couvertures infectées par la variole, guerre bactériologique mise au point par le colonel Henry Bouquet. Les raisons du soulèvement de Pontiac sont également passées sous silence: après le traité d'Easton en 1758 dans lequel les Amérindiens acceptèrent de rompre leur alliance avec les Français pour autant que les Anglais se retirent également, le fort français de Duquesne fut détruit, puis remplacé par Fort Pitt, citadelle beaucoup plus grande et plus robuste. Réalisé avec brio et à grand frais (4,3 millions de $) de juin à décembre 1946, partiellement à Conejo Grade (Calif.), sur les rives de Clearwater River, à McCall, Boiose (Idaho), à Big Mesa Falls à Ashton, près de New York, Kiskiminetas River County, Allegheny Mountains et Cook’s Forest (Pennsylvanie), avec 4000 figurants et 150 Indiens (Navajos et Cherokees). Nomination à l’Oscar pour les meilleurs effets spéciaux (la spectaculaire traversée des rapides en canoë, la bataille et ses boules de feu autour de Fort Pitt). Malgré son mélange typiquement demillien d'aventures trépidantes, de sexe, de sadisme et de terreur, c'est un échec au box-office et le film perd plus d'un million de dollars. |

| 1951 | When the Redskins Rode (La Hache de la vengeance) (US) de Lew Landers Sam Katzman/Columbia Pictures, 78 min. – av. Jon Hall (Hannoc le Delaware, fils de Shingiss), Mary Castle (Elizabeth Leeds), James Seay (George Washington), John Ridgely (Christiopher Gist), Lewis L. Russell (Robert Dinwiddle, 1693-1770, gouverneur de Virginie), Pedro de Cordoba (Shingiss, chef Delaware), Sherry Moreland (Morna, princesse Delaware). – Williamsburg en 1753. Une espionne française, Elizabeth Leeds, tente de saboter la paix entre les Delawares et les Britanniques en séduisant le fils du chef, Hannoc. Mais ce dernier, amoureux de la princesse indienne Moma, reste prudent et lorsque les Français assassinent son père et que les troupes de Washington sont assiégées, il règle ses comptes lors d'une grande bataille finale devant Fort Necessity. Jon Hall est particulièrement comique en Amérindien. Aventures en SuperCinecolor, fauchées et insipides, alors que les images spectaculaires proviennent de Northwest Passage de King Vidor (1940). |

| 1952 | *The Battles of Chief Pontiac (Pontiac l’invincible / Fort Detroit / Le Grand Pontiac / L'Epervier de Fort Niagara) (US) de Felix E. Feist Jack Broder Productions-Realart Pictures, 72 min. – av. Lex Barker (lieut. Kent McIntire), Helen Westcott (Winifred Lancaster), Lon Chaney Jr. (Pontiac), Ramsay Hill (gén. Sir Jeffrey Amherst), Berry Kroeger (colonel von Weber), Roy Roberts (maj. Gladwin). La rébellion de Pontiac (indiens Ottawa), en 1763-65 dans une production indigente, mais historiquement pas trop fausse, sauf que (quelle aubaine !), Hollywood donne le mauvais rôle non aux Anglais, mais à des mercenaires hessois commandés par l’ignoble colonel von Weber et installés au Fort Detroit (cf. supra, Unconquered de Cecil B. DeMille, 1946), un psychopathe raciste qui prône « la solution finale » pour tous les Indiens. L’Allemand massacre les villages Ottawa et fait distribuer aux Indiens des couvertures infectées par le virus de la rougeole. Les Indiens sont décimés, Pontiac se soulève et se venge: Webber est capturé, attaché au poteau de torture et emballé dans une couverture contaminée. Tourné en noir et blanc au Dakota du Sud (Rapid City), sur les lieux de l’action, et en Californie. |

Des peaux-rouges Ottawas sont exhibés dans une ville en pleine effervescence (« Unconquered » de C. B. DeMille, 1946).

| 1953 | Fort Ti (Fort Ti) (US) de William Castle Sam Katzman/Columbia Pictures-Esskay Pictures Corp., 73 min. – av. George Montgomery (cdt. Jedeiah Horn), Joan Vohs (Fortune Mallory), Irving Bacon (sgt. Monday Wash), James Seay (Mark Chesney), Howard Petrie (major Robert Rogers), Lester Matthews (Lord Jeffrey Amherst). – Série B rehaussée par le Technicolor et le relief selon le système « Natural Vision 3-D » : en 1759, la milice des Rogers’ Rangers – voir Northwest Passage en 1940 – déloge les Français de Fort Ticonderoga, dans les monts Adirondacks (N.Y.). Rogers lui-même échappe de peu à une tentative d’assassinat. Filmé à Corriganville, Simi Valley (Californie). Gare aux couteaux, flèches et tomahawks propulsés systématiquement en direction du spectateur. |

| 1955 | (tv) The Hostage (US) de Charles Bennett « Cavalcade of America » (ABC 22.2.55), 30 min. – av. Glenn Langan (major Robert Stobo), Peter Adams (capt. Jacob Van Braam), Liam Sullivan (col. George Washington), Abel Fernandez, Maurice Marsac. – Otage des Français après la chute de Fort Necessity, Stobo procure aux Anglais les plans de Québec et de Fort Duquesne, dont le jeune Washington s’empare (juillet 1754). |

| 1956 | Mohawk – A Legend of the Iroquois (L’Attaque du Fort Douglas) (US) de Kurt Neumann Edward L. Alperson/National Pictures, 79 min. – av. Scott Brady (le peintre Jonathan Adams), Neville Brand (Rokhawah), Rita Gam (la princesse indienne Onida), Lori Nelson (Cynthia Stanhope), John Hoyt (Walter Butler, le méchant), Ted de Corsia (le chef Kowanen), Allison Hayes (Greta Jones), Tommy Cook (Keoga), John Hudson (cpt. Langley). Jonathan Adams est un artiste (fictif) du XVIIIe siècle qui est envoyé en 1778 par l’Académie des Beaux-Arts de Boston à Mohawk Valley pour peindre paysages et portraits des Amérindiens. Coureur de jupons, il repousse un modèle, Greta, et sa fiancée Cynthia pour la fille du chef Kowanen, Onida. Les Mohawks vivent en paix avec la petite colonie blanche, mais Butler met le feu aux poudres en tuant le fils du chef, Keoga. Les fermes sont brûlées, Fort Douglas est pris d’assaut, puis sauvé in extremis par des renforts. Kowanen et le capitaine Langley réalisent qu’ils ont été bernés par Butler (livré à la vindicte des Mohawks) et Adams épouse l’Indienne, préférant poursuivre sa carrière d’artiste sous les wigwams que dans les salons de Boston. Les scènes chez les Mohawks sont ridicules, tous les Indiens joués par des Blancs, beaucoup de faux extérieurs en studio (le fort). Filmé en Pathécolor à Corriganville, Simi Valley. La majorité des stock-shots (assaut du fort, fermes et récoltes brûlées par les Indiens), soit 20% de l'ensemble, sont empruntés à Drums Along the Mohawk (1939) de John Ford, le producteur Alperson ayant exprès acheté ces chutes pour fabriquer son film. Tendance pro-Indien gâchée par des conventions hollywoodiennes de bazar (romance et costumes kitsch). Un sous-produit de série, sauf en ce qui concerne la présence inusitée d’un peintre comme héros d’un film d’action. |

| 1957 | (tv) Wolfe and Montcalm (CA) d’Allan Wargon Julian Biggs/National Film Board of Canada (NFB)-BCBC Television, 29 min. - av. Ivor Barry (brigadier Murray), Norman Ettlingr (brigadier Townsend), Basil Fitzgibbon (brigadier Moncton), Alan Mills (gé . Montcalm), William Needles (gén. Wolfe), Claude Jutra, Paul Hébert. - cf. supra film de 1924. |

| 1958 | The Light in the Forest (Lueur dans la forêt / Rebelle de la prairie) (US) de Herschel Daugherty Bill Anderson, Walt Disney/Walt Disney Productions-Buena Vista, 83 min. – av. James MacArthur (Johnny Butler/True Son), Carol Lynley (Shenandoe), Fess Parker (Del Hardy), Wendell Corey (Wilse Owens), Joanne Dru (Milly Elder), Jessica Tandy (Myra Butler), Joseph Calleia (Chef Cuyloga, Delaware), Iron Eyes Cody (son conseiller), Frank Ferguson (Harry Butler), Stephen Bekassy (colonel Henry Bouquet). En Pennsylvanie en 1764, après le traité de paix entre Delawares et colons britanniques comprenant une clause de libération des prisonniers respectifs, Johnny Butler, un jeune Blanc longtemps captif des Indiens rentre chez lui où il peine à surmonter ses forts ressentiments envers les colons racistes et l'expédition punitive menée par son oncle Wilse Owens. Mais son amour pour Shenandoe, une jeune esclave de son oncle qui cauchemarde depuis la mort de ses parents tués par des Indiens entame un changement. Wilse a tué un indien de sa tribu d'accueil venu lui rendre visite, Johnny retourne chez ses parents adoptifs, mais refuse de participer à un raid vengeur, affronte victorieusement son oncle à coups de poings, puis s'installe avec Shenandoe dans la forêt pour y vivre en communion avec la nature. Tiré d'un roman de Conrad Richter (1953) dans lequel l'oncle Wilse est scalpé et Johnny alias True Son finit seul et indécis, le film est réalisé en juillet 1957 vers Chattanooga dans le Tennessee, à Azusa (Calif.) et au Farm Lake Ranch de Rowland V. Lee (San Fernando Valley. Calif.). Disney en fait une historiette conciliante avec, pour jeune acteur, le fils de la célèbre comédienne Helen Hayes. |

| 1958/59 | (tv+ciné) Northwest Passage – 1. Frontier Rangers (Frontière sauvage) – 2. Fury River (Le Commando des Rangers) – 3. Mission of Danger (Le Passage secret) (US) de Jacques Tourneur (3, Alan Crosland Jr., George Waggner (1,2, Thomas Carr et Otto Lang Adrian Samish, Samuel Marx/Metro-Goldwyn-Mayer Television (NBC 14.9.58-13.3.59), 26 x 25 min. – av. Keith Larsen (major Robert Rogers), Buddy Ebsen (sgt. Hunk Marriner), Don Burnett (Langdown Towne), Philip Tonge (gén. Lord Amherst), Lisa Gaye (Natula), Larry Chance (Black Wolf), Charles Horvath (Sailor Henchman), Harry Lauter (Mason), Carole Mathews (Lila Jason), Denny Miller (Cooper), Bruce Cowling (Sir Martin Stanley), Alan Hale Jr. (Sam Beal), Angie Dickinson (Rose Carver), Taina Elg (Audrey Bonay), Lee Van Cleef (Frank Wade). En 1754-1759 dans la région des grands lac, les aventures et exploits du major Robert Rogers, dont la tête a été mise à prix par les Français, et ses Rogers Rangers. Son expédition punitive de 1759 a été portée à l’écran par King Vidor en 1940, film dont cette série reprend de très nombreuses images notamment celles à grande figuration (cf. supra). Production sans le sou filmée en Metrocolor aux studios MGM de Culver City, mise sur pied pour compenser les pertes du film de Vidor. La série est exploitée au cinéma par la MGM en 1959 sous forme de trois longs métrages. Seul intérêt : la signature de Jacques Tourneur au générique - mais hélas pas sa patte! (pour les épisodes 3. "The Gunsmith", 4. "Surprise Attack", 5. "The Bound Women". 6. "Break Out", 8. "The Hostage", 10. "The Assassin", 13. "The Traiter" et 15. "The Vulture"). |

Des colons se rebellent contre les troupes royales britanniques (« Allegheny Uprising » de William A. Seiter, 1939).

| 1958-1961 | (tv) Le Courrier du Roy (CA) de Pierre Desroches Société Radio-Canada (SRC 9.10.58-12.6.61), 124 x 30 min. – av. Albert Millaire (Michel Le Neuf), Yves Létourneau (Montcalm), Monique Lepage (Madame de Pompadour), Pierre Boucher (Vaudreuil, gouverneur de Nouvelle-France), Guy Hoffmann (François Bigot, l’intendant), Paule Bayard (Perle des bois), Julien Bessette (Dupresmal), François Cartier (Mathieu), Yvon Deschamps (Maniki), Jacques Godin (Longshot), François Guillier (Masson), Monique Joly (Hermine), Yvon Dufour (Colas), Janine Mignolet (Angéllique), Jean-Louis Paris (Planton). – La Nouvelle-France en 1755, le sort d’une colonie mal administrée et peu préparée à l’assaut massif des Britanniques. |

| 1976 | (tv) Les Anglais sont arrivés (CA) de Pierre Duceppe Société Radio-Québec (SRQ 15.11.76-2.5.77), 9 x 55 min. – av. Pierre Beaudry, Jean Bélangr, Angèle Coutu, Claudette Chapdelaine, Jean-Louis Paris, Huguette Oligny, Jean-Claude Sapre, Jacques Létourneau. – La Nouvelle-France devient une possession anglaise après la capitulation de la France. |

| 1979 | Blauvogel (DE-RDA) d’Ulrich Weiss DEFA-Gruppe « Johannisthal », 97 min. – av. Robin Jaeger (Oiseau Bleu alias George Ruster), Gabriel Oseciuc (George enfant), Jutta Hoffmann (Mildred Ruster), Kurt Böwe (John Ruster), Jan Spitzer (Andrew), Ileana Mavrodineanu (Soleil de Midi). – En 1763, George Ruster, dit Oiseau Bleu, enlevé et élevé jadis par les Iroquois, choisit de rester parmis les Indiens. D’après un livre d’Anna Jürgen (1950). Filmé en Orwocolor à Potsdam-Babelsberg et en Roumanie avec un souci particulier pour les détails ethnographiques. |

| 1990 | (tv) Divided Loyalties (Un peuple déchiré) (CA) de Mario Azzopardi Tom Gould, Gerry Rochon, Aine Furey, Joseph J. Garwood/History Productions Ltd. (Toronto) (CTV 13.2.90), 102 min. - av. Denis Lacroix (Pontiac), Jack Langedijk (Joseph Brant alias Thayendanegea, chef des Mohawks), Tantoo Cardinal (Molly Brant, sa demi-soeur), Chris Wiggins (Sir William Johnson, son beau-frère), Robert Bidaman (John Johnson), John Bourgeois (Ebeneezer Cox), Yvan Labelle (Billy the Fiddler), Dale Wilson (Matt Randall), Lisa LaCroix (Neggen), Shaun Austin-Olsen (gén. Stanley), Joseph Scoren (Alexander Westbrook), Alan Scarfe (George Washington), Phil Hay (gén. Sullivan). En 1775, alors que l'Angleterre est menacée par l'insurrection générale de ses colonies américaines, le grand empire amérindien des Six Nations doit choisir entre ses anciens alliés britanniques et les patriotes américains à New York dont ils partagent les idéaux démocratiques. Mais Joseph Brant alias Thayendanegea (1743-1807), chef des Mohawks et interprète de Pontiac, opte pour tourner le dos aux futurs États-Unis dont il se méfie et opte pour les Britanniques, créant ainsi les bases futures du Canada ainsi qu'un territoire viable pour les siens. Européanisé mais incrédule face aux promesses américaines, il pousse la Confédération iroquoise des Haudenosaunee à s'établir dans une vaste réserve sur les rives du Grand River (Ontario) dans l'Upper Canada, quitte à diviser les Six Nations. Il sauve ainsi les siens de l'extinction pure réservée à ses frères Mohawk en Amérique du Nord. - Tournage au Cinespace Film Studios à Kleinburg (Ontario). Nominé aux Gemini Awards (Ottawa): meilleur téléfilm, Jack Langedijk et photo de Vic Sarin, prix pour le son. |

| 1993 | ** (tv) The Broken Chain (La Chaîne brisée) (US) de Lamont Johnson Lamont Johnson, Cleve Landsberg/Turner Entertainment & Studios-Von Zerneck-Sertner (TNT 12.12.93), 93 min. – av. Eric Schweig (le chef Mohawk Joseph Brant alias Thayendanegea, 1742-1807), Wes Studi (Seth), Buffy Sainte-Marie (Gesina, sa femme), Graham Greene (Goaheo, the Peacemaker), Pierce Brosnan (Sir William Johnson, envoyé de George III), John Hegadorn (Benjamin Franklin), Stan Kelly (Isaac Norris), Michael Spears (Young Lohaheo), Nathan Lee Chasing His Horse (Young Joseph), Grace Del Rey (Peggy). – Albany, N.Y. et Ontario (CA), années 1754-1775 : prise dans la tourmente des guerres franco-anglaises et de la guerre d’Indépendance, bernée par les promesses des colons, l’alliance des six nations Iroquoises se désagrège après la défaite à Fort Carillon. Envoyé en Grande-Bretagne par Sir William Johnson pour y faire des études, le chef Joseph constate à son retour qu'il fait partie d'un marché de dupes et que son peuple est condamné à disparaître. - Un film nécessaire, écrit par Earl W. Wallace et tourné en Virginie (Williamsburg, Yorktown) |

| 1994 | (tv) Blauvogel / Bluehawk (DE/CA) de Jeff J. J. Authors Telefilm Saar GmbH (ARD 12.96-1.97), 13 x 23 min. – av. Shawn Mathieson (Bluehawk/Oiseau Bleu alias Michael Ruster), Tamara Podemski (Malia), Denis Lacroix (Petit Ours), Carol Greyeyes (Oshkigan), Jochen Senf (Silas), Colin Fox (le prêtre), Don Francks (capt. Savard), Cheyenne Kitchikake (Silver Fox). – Remake sous forme de feuilleton du film RDA de 1979, d’après le livre d’Anna Jürgen. |

| 1995 | (tv) Les Années noires (CA) d’Herménégilde Chiasson Prod. du Phare-Est-Société Radio-Canada, 52 min. – av. Douglas Sutherland, Claude Préfontaine, Marcia Babineau, Gilbert Comtois, James Moffat. – La déportation dramatique des Acadiens en 1755. |

| 1996 | (tv) Marguerite Volant (CA) de Charles Binamé Cité-Amérique Cinéma Télévision-Téléfilm Canada, 11 x 55 min. – av. Catherine Sénart (Marguerite Volant), Pascale Bussières (Eléonore Volant), Pierre Curzi (Renaud Larochelle), Pascale Montpetit (Jeanne Letellier), Philippe Cousineau (Antoine de Courval), Michael Sapieha, Normand D’Amour, Gilbert Sicotte, Marie Tifo. – Québec en décembre 1763 : la Nouvelle-France devient britannique, une aristocrate française prend la fuite. |

| 1996 | Le Sort de l'Amérique (CA) de Jacques Godbout Eric Michel/Office National du Film du Canada, 90 min. - av. Andrew Wolfe-Burroughs, Georges Savarin de Marestan. - Docu-fiction sur la naissance du Canada moderne, né de la guerre entre la France et l'Angleterre, et où le marquis de Montcalm et James Wolfe décèdent de leurs blessures sur le champ de bataille. |

| 1999 | (tv) Standing in the Light (US) de Stacey Stewart Curtis Série « Dear America », Deborah Forte, Bill Siegler, Martha Atwater/HBO Television-Scholastic Entertainment (HBO 24.9.99), 30 min. – av. Stephanie Mills (Catharine Carey Logan), Marc Donato (Thomas Logan), Grant Nickalls (Snow Hunter), Madeleine Bergeron (White Bid), C. David Johnson (William Logan), Jane Johanson (Elie Logan), Jennifer Podemski (Bright Eyes), Jack Burning (Sachem). – Delaware Valley, en Pennsylvanie 1763, la jeune Quaker Catherine et son frère Thomas sont capturés par des Indiens Lenape; il se font à leur sort avec vaillance, découvrent un mode de vie inédit avant d'être délivrés par un commando blanc. Film de famille tiré du roman éponyme de Mary Pope Osborne. |

| 2000 | (tv) Canada : Une histoire populaire / Canada : A People’s History – 4. La Bataille de l’Amérique – 5. Une question de loyauté – 6. La Route de l’ouest (CA) de Michelle Métivier, Serge Turbide CBC-Bell Canada Enterprise-Sun Life. – av. Simon Barry (abbé Jean-Félix Récher), Normand Bissonnette (François Gaston de Lévis), Lorne Brass (gén. James Wolfe), John Gilbert (Sir James Murray), Yvonne Laflamme (Marie de la Visitation), Robert Lalonde (Pontiac), Guy Nadon (Louis-Joseph de Montcalm), Paul Savoie (Marquis de Vaudreuil), Normand Levésque (Benjamin Franklin), Jacques Rossi (La Vérendrye), Dennis St. John (Sir John Colborne), Frédérick De Grandpré (Joseph Brant), François Tassé (gén. Isaac Brock), Gaétan Dumont (Pierre Esprit Radisson), Jean LeClerc (Miles MacDonnell), Daniel Pilon (Sir James Douglas). – (cf. 2.5). |

| 2001 | (tv) Blackfly (CA) de Michel Kennedy, Andy Price, Stephen Reynolds, David Storey, Giles Walker Salter Street Films-Canadian Television Fund, 13 x 30 min. – av. Ron James (Benny « Blackfly » Broughton), Colin Mochrie, Shauna Black, Richard Donat. – Nouvelle-Angleterre, à la fin du XVIIIe s., épisodes divers à Fort Simpson-Eaton, chef-lieu administré par les militaires britanniques. Backfly, homme à tout faire du fort, côtoie les pionniers qui ont bâti le pays (comédie satirique). |

| 2001 | (vd) When the Forest Ran Red : Washington, Braddock & a Doomed Army (US) de Robert Matzen, Michael Foster Paladin Communications , 59 min. – av. Herb Clevenger, Daren Weippert et les voix de Michael Rothhaar (George Washington), Ian Middleton (gén. Edward Braddock), Patrick Cass Tansor. – Docu-fiction. |

| 2002 | (tv) Ray Mears’s Extreme Survival (GB) de Ben Southwell BBCtv-Travel Channel-BBC Bristol (BBC2 12.10.03), 60 min. – Docu-fiction sur l’expédition du major Robert Rogers en 1759. |

| 2003 | (vd) George Washington’s First War : The Battles for Fort Duquesne (US) de Robert Matzen Paladin Communications (Robert & Mary Matzen), 84 min. – av. Bryan C. Cunning (colonel George Washington), Daniel P. Buchko (major James Grant), Michael Rotthaar (narration). – Ohio Country, 1755 : après la défaite de l’armée de Braddock à Monongahela, la Pennsylvanie, la Virginie et le Maryland sont sans défense face aux forces franco-indiennes. Washington prend le commandement des troupes en Virginie et organise la résistance. Docu-fiction tourné à Raccoon Creek State Park, Hookstown (Pennsylvanie) avec le soutien de la Colonial Williamsburg Foundation. |

| 2004 | *(tv+ciné) Nouvelle-France – Québec 1759 / New France / US : Battle of the Brave (CA/FR/GB) de Jean Beaudin Richard Goudreau/Christal Films-UFKS-Davis Films-Melenny Prod. (Québec tv 19.11.04), 143 min. – av. Noémie Godin-Vigneau (Marie-Loup Carignan), David La Haye (François Le Gardeur), Juliette Gosselin (France Carignan, 10 ans), Sébastien Huberdeau (Xavier Maillard), Gérard Depardieu (le curé Thomas Blondeau), Bianca Gervais (Acoona), Irène Jacob (Angélique de Roquebrune), Pierre Lebeau (Joseph Carignan), Vincent Perez (Le Bigot), Isabel Richer (France Carignan), Johanne-Marie Tremblay (Madeleine Carignan), Tim Roth (William Pitt), Jason Isaacs (gén. James Wolfe), Colm Meaney (Benjamin Franklin), Michael Maloney (gouv. James Murray), Alexander Bisping (Major Goodwin), Philippe Dormoy (Voltaire), Micky Sébastian (Mme de Pompadour). Québec en 1758, les enjeux de la grande politique et l’amour de François Le Gardeur, un jeune Parisien bien introduit à Versailles, pour une ravissante veuve, Marie-Loup Carignan, proche du petit peuple et des Amérindiens dont elle partage le quotidien et les rites. L'intendant Bigot, qui la convoite, mène une vie luxueuse et dirige une administration désastreuse. Les tensions sociales et politiques montent dans le pays. A Londres, le Premier ministre William Pitt lance l'offensive britannique en Amérique du Nord pour 1758, alors que la France, qui abandonne progressivement sa marine, est incapable, en temps de guerre, de secourir efficacement sa colonie. Tous les appels au secours restent sans réponse: Paris ne s'intéresse pas au Canada, "ce pays habité par des barbares, des ours et des castors" (Voltaire). Le 17 juin 1759, 30'000 Anglais débarquent à l'île d'Orléans. Québec capitule après trois mois, suivie une année plus tard par Montréal; le général de Vaudreuil signe la disparition de la Nouvelle-France. Le cinéaste Beaudin et son producteur veulent "parler de l'abandon, de la trahison, d'un pays qui délaisse un autre", des familles qui renient les leurs (celle de Marie-Loup), du clergé catholique qui se détourne de ses ouailles. Contrairement à ce qu'affirment les manuels scolaires francophones, ce ne sont pas les Anglais, pragmatiques, vulgaires conquérants, mais les Français qui ont failli au Canada: Louis XV dépensait dix fois plus d'argent par année pour les fêtes à Versailles que pour les besoins de la Nouvelle-France. Une grande fresque romanesque et mélodramatique, avec sa dose de violons et de coups de cymbales, tournée au Canada (Montréal, Québec, Tadoussac, forteresse de Louisbourg), en Angleterre et en France, offrant d'importantes reconstitutions (les décors de la place Royale de Québec érigés en studio). Genie Award et Prix du Directors Guild of Canada pour les décors de Jean-Baptiste Tard. Présenté au festival de Berlin 2005. |

| 2006 | (tv) The War That Made America : The Story of the French and Indian War (US) série de Ben Loeterman, Eric Stange The War That Made America LLC-WQED Multimedia (PBS 18.+25.1.06), 4 x 60 min. – av. Larry Nehring (George Washington), Frank Arend (Frederick Christian Post), Ed Brigadier (gouverneur gén. Vaudreil), Alex Coleman (gén. Edward Braddock), Chris Davenport (marquis de Montcalm), Allan Byrne (gén. James Wolfe), Dancing Elk Lucas (Pontiac), Jeffrey Grover (John Brown), Chris Herrera (Guyasuta), Kevin McClatchy (gén. Sir Jeffrey Amherst), Jeff Monahan (Sir William Johnson), Anne Harsh (Mary Jemison), Scott Carter (Louis-Antoine de Bougainville), Gregory Zaragoza (Tanaghrisson), Karen Baum (Susannah Johnson), Graham Greene (narration). Téléfilm didactique filmé dans la région de Pittsburgh (Pennsylvanie), présenté et commenté par l'acteur iroquois Graham Greene (« Dances With Wolves »), un Indien Oneida dont les ancêtres ont combattu dans cette guerre. Washington, jeune officier de l’armée britannique, est au centre du récit. – Episodes : 1. « A Country Between » – 2. « Unlikely Allies » – 3. « Turning the Tide » – 4. « Unintended Consequences ». |

| 2009 | (tv) La Fin de la Nouvelle-France / Battlefield Quebec : Wolfe & Montcalm (FR/CA) de Brian McKenna, Olivier Julien Galafilm Productions-Gédéron Programmes (Arte 24.10.09), 85 min. – av. Arthur Holden (James Wolfe), Marcel Jeannin (James Cook). – L’affrontement de Montcalm et Wolfe aux portes de la ville de Québec, le 13 septembre 1759. Docu-fiction avec reconstitutions et comédiens anonymes. |

| 2013 | Alone Yet Not Alone (US) de Ray Bengston et George D. Escobar Barbara Divisek, George D. Escobar, Cynthia Garcia Walker, Michael Snyder/Enthuse Entertainment, 103 min. - av. Kelly Grayson (Barbara Leininger/Susquehanna), Natalie Racoosin (Barbara jeune), Jenn Gotzon (Lydia Barrett), Clay Walker (Fritz Hecklinger), Joanie Stewart (Mama Leininger), Ozzie Torres (Galasko), Tony Wade (Hannawoa), Robert Pierce (Papa Leininger), Joseph Gray (Jon Leininger), James Hartner (Christian Leininger), Victoria Emmons (Marie Le Roy), Kelly Devens (Marie jeune), Brett Harris (Owen Gibson/Souchy), John Telfer (David Breckenreach), Josh Murray (George Washington), Barry K. Bedwell (Benjamin Franklin). Ohio en 1755. Une famille de colons dévots d'origine allemande est séparée par la guerre anglo-française. Les deux soeurs Barbara et Regina Leininger sont enlevées par des Indiens Delaware, captivité durant laquelle leur foi les aide à survivre aux épreuves. Film religieux, tourné en Caroline du Nord. |

3.1. "Evangeline" de H. W. Longfellow

"Evangeline. A Tale of Acadie", poème de Henry Wadsworth Longfellow paru en 1847. - En 1775, l’expulsion de 8000 Acadiens francophones de la Nouvelle-Ecosse (Nova Scotia, Canada) par les Anglais et leur émigration forcée en Louisiane (le « Grand Dérangement »). Fille du fermier le plus riche, Evangeline et séparée de force de son époux Gabriel, fils d'un forgeron, pendant cet exode au cours duquel beaucoup périssent de faim ou de maladie. Le navire de Gabriel l'emmène en Louisiane où il va prospérer mais refuser de prendre une autre femme. Evangeline, qui a aussi refusé de se marier et est entré dans les ordres, le retrouve des années plus tard, agonisant sur son lit de mort à Philadelphie.

| 1908 | Evangeline (US) de Sidney Olcott Kalem Co., 765 ft. – av. Ruth Roland (Evangeline), Gene Gauntier (Gabriel), Jack Conway. |

| 1911 | Evangeline (US) de Hobart Bosworth Hobart Bosworth, William N. Selig/Selig Polyscope Company (Chicago). - av. Viola Barry (Evangeline), Hobart Bosworth (Gabriel), J. Barney Sherry (Basil), Herbert Rawlinson (lieutenant anglais), Frank Clark (le notaire), Frank Richardson (le père d'Evangeline), Tom Santchi (père Félicien). |

| 1913 | Evangeline (CA) d’E. P. Sullivan et William H. Cavanaugh H.H.B Holland, G.J.B. Metzler/The Canadian Bioscope Co. (Halifax), 5000 ft./5 bob./75 min. – av. Laura Lyman (Evangeline), John F. Carleton (Gabriel), E. P. Sullivan (Father Felician), Arthur Morrison, William H. Cavanaugh. – Le premier long métrage dramatique produit au Canada, filmé en Nouvelle-Ecosse (Port Royal, Grand Pré, Annapolis Valley, Cow Bay, Eastern Passage). |

| 1919 | * Evangeline (US) de Raoul Walsh William Fox/Fox Film, 5200 ft./6 bob./50 min. – av. Miriam Cooper (Evangeline), Albert Roscoe (Gabriel), Spottiswoode Aitken (Benedict Bellefontaine), Paul Weigel (père Félicien). Filmé dans la région de Silver Lake (Californie), avec le soutien de l’American Longfellow Society et l’appui de quelque mille figurants. Le film le plus « griffithien » de Walsh, avec de très belles images signées Devereux Jennings. Bonne presse, accueil public mitigé, amertume de Walsh. |

| 1929 | ** Evangeline (Evangéline) (US) d’Edwin Carewe Edwin Carewe Feature Productions-United Artists, 8268 ft./9 bob./87 min. – av. Dolores Del Rio (Evangeline Bellefontaine), Roland Drew (Gabriel Lajeunesse), Alec B. Francis (père Félicien), Donald Reed, Lou Payne (Charles Laurence, gouverneur-général britannique à Halifax), Lee Shumway (col. Winslow), Paul McAllister, James Marcus. Filmé à Big Basin et Point Lobos (Californie), à Minnehaha Falls (Minnesota) et à St. Martinville (Louisiane), avec des séquences sonores (Movie Tone). Superbement photographié, produit à grande échelle, c’est un des grands succès publics de Dolores Del Rio. Movietone : accompagnement musical et effets sonores. |