VII - L’EUROPE DU NORD : SUÈDE, DANEMARK, NORVÉGE, FINLANDE ET ISLANDE

3. HAMLET, PRINCE DE DANEMARK

La Tragique Histoire d'Hamlet, prince de Danemark (The Tragedy of Hamlet, prince of Denmark), une des plus longues et plus célèbres pièces de William Shakespeare, a été représentée pour la première fois entre 1598 et 1601, et publiée en 1603. Si la plupart des événements de l'intrigue ont été imaginés par Shakespeare, ses sources remontent à la légende scandinave d'Amleth rapportée par Saxo Grammaticus dans sa Geste des Danois (Historia Danica) vers 1200. Cette même légende a été adaptée par François de Belleforest en 1570 dans ses Histoires tragiques.

À la cour royale du Danemark au château de Kronborg près d'Helsingør/Elseneur, au XIIIe siècle. Le roi, père d'Hamlet, est mort récemment, et l'oncle du prince, Claudius, a remplacé le roi défunt et, moins de deux mois après, a épousé Gertrude, sa veuve. Le spectre du roi défunt apparaît alors et révèle à son fils Hamlet qu'il a été assassiné par Claudius. Hamlet doit venger son père et pour mener son projet à bien, il simule la folie. Polonius, chambellan, conseiller royal et père d'Ophélie et de Laërte/Laertes, explique à Claudius et Gertrude que le comportement bizarre de Hamlet est dû au fait que sa fille a repoussé ses avances. Hamlet demande à une troupe de comédiens de jouer le lendemain le meurtre d'un Viennois en y insérant une tirade écrite par ses soins ; il espère ainsi que la pièce amènera son oncle, roi auto-proclamé, à avouer son crime. Claudius et Polonius assistent, cachés, au monologue To be, or not to be (Être ou ne pas être) de Hamlet, qui traduit la perplexité, les hésitations et le trouble existentiel du jeune prince qui par la suite enjoint Ophélie, son amour de toujours, d'entrer au couvent. Claudius ayant surpris les comédiens répéter leur texte, pressent le danger et charge Rosencrantz et Guildenstern, amis d'études du prince, d'accompagner son neveu en Angleterre où, ce qu'ils ignorent, il sera tué à sa demande. Hamlet reproche à sa mère son attitude ambiguë, mais sa violence inquiète Polonius qui s'est caché derrière un rideau et le prince, croyant que son oncle les espionne, le poignarde par erreur. Hamlet s'embarque pour l'Angleterre, découvre et modifie le message de Claudius en faisant condamner à mort les messagers. Il est capturé par des pirates et tandis que ses deux faux amis voguent vers leur funeste destin, il parvient à se libérer pour revenir à Helsingør. Ophélie a perdu la raison et s'est suicidée en se noyant. Persuadé que Claudius est responsable de la mort de son père, Laërte jure de le venger. Mais le roi lui révèle que c'est Hamlet qui a poignardé son géniteur et ensemble ils ourdissent un assassinat maquillé en accident lors d'un combat d'escrime à la cour où l'épée de Laërte sera empoisonnée ; si le stratagème échoue, une boisson empoisonnée fera l'affaire. Après l'enterrement d'Ophélie, Hamlet est invité à se battre avec Laërte. Ce dernier blesse Hamlet, mais au cours du corps à corps ils échangent leurs armes et Hamlet à son tour lui porte un coup que le poison rend fatal. Gertrude boit accidentellement le vin mortel destiné à son fils. Avant de rendre l'âme, ce dernier parvient à tuer Claudius et nomme Fortinbras, le prince de Norvège accouru avec son armée, héritier du trône.

Ambroise Thomas transforme la matière en opéra en 1868 (livret : Michel Carré, Jules Barbier) ; Hamlet n'y meurt pas à la fin, le fantôme de son père lui ayant ordonné de monter sur le trône après l'avoir vengé. - Sur scène et à l'écran, l'action est facilement déplacée au XVIe siècle, du temps où Shakespeare a écrit sa pièce.

Nota bene : Seuls sont pris ici en compte les films et téléfilms dont l'action se déroule dans un Danemark médiéval ou de la Renaissance. - Parmi les exclus figurent par ex. : « Khoon ka Khoon / Hamlet » (1935) de Sohrab Modi ; « Der Rest ist Schweigen » (1959) de Helmut Käutner, avec Hardy Krüger ; « Warui yatsu hodo yoku nemuru / Les Salauds dorment en paix » (1960) d'Akira Kurosawa ; « Richard Burton's Hamlet » (tv 1964) de John Gielgud ; « Hamlet » (tv 1971) de Peter Wood, avec Richard Chamberlain ; « IntikamMelegi - Kadin Hamlet » (1977) de Metin Erksan ; « Amleto » (tv 1978) de et avec Carmelo Bene ; « Hamlet Goes Business » (1987) d'Aki Kaurismäki ; « Hamlet » (tv 1990) de et avec Kevin Kline ; « Gamlet » (1990) de Gleb Panfilov ; « Hamlet » (1997) de et avec Kenneth Branagh (la plus longue version : 242 min.) ; « Hamlet » (tv 2004) de Trevor Nunn, avec Ben Whishaw ; « The Tragedy of Hamlet » (tv 2022) de Peter Brook, etc.

À la cour royale du Danemark au château de Kronborg près d'Helsingør/Elseneur, au XIIIe siècle. Le roi, père d'Hamlet, est mort récemment, et l'oncle du prince, Claudius, a remplacé le roi défunt et, moins de deux mois après, a épousé Gertrude, sa veuve. Le spectre du roi défunt apparaît alors et révèle à son fils Hamlet qu'il a été assassiné par Claudius. Hamlet doit venger son père et pour mener son projet à bien, il simule la folie. Polonius, chambellan, conseiller royal et père d'Ophélie et de Laërte/Laertes, explique à Claudius et Gertrude que le comportement bizarre de Hamlet est dû au fait que sa fille a repoussé ses avances. Hamlet demande à une troupe de comédiens de jouer le lendemain le meurtre d'un Viennois en y insérant une tirade écrite par ses soins ; il espère ainsi que la pièce amènera son oncle, roi auto-proclamé, à avouer son crime. Claudius et Polonius assistent, cachés, au monologue To be, or not to be (Être ou ne pas être) de Hamlet, qui traduit la perplexité, les hésitations et le trouble existentiel du jeune prince qui par la suite enjoint Ophélie, son amour de toujours, d'entrer au couvent. Claudius ayant surpris les comédiens répéter leur texte, pressent le danger et charge Rosencrantz et Guildenstern, amis d'études du prince, d'accompagner son neveu en Angleterre où, ce qu'ils ignorent, il sera tué à sa demande. Hamlet reproche à sa mère son attitude ambiguë, mais sa violence inquiète Polonius qui s'est caché derrière un rideau et le prince, croyant que son oncle les espionne, le poignarde par erreur. Hamlet s'embarque pour l'Angleterre, découvre et modifie le message de Claudius en faisant condamner à mort les messagers. Il est capturé par des pirates et tandis que ses deux faux amis voguent vers leur funeste destin, il parvient à se libérer pour revenir à Helsingør. Ophélie a perdu la raison et s'est suicidée en se noyant. Persuadé que Claudius est responsable de la mort de son père, Laërte jure de le venger. Mais le roi lui révèle que c'est Hamlet qui a poignardé son géniteur et ensemble ils ourdissent un assassinat maquillé en accident lors d'un combat d'escrime à la cour où l'épée de Laërte sera empoisonnée ; si le stratagème échoue, une boisson empoisonnée fera l'affaire. Après l'enterrement d'Ophélie, Hamlet est invité à se battre avec Laërte. Ce dernier blesse Hamlet, mais au cours du corps à corps ils échangent leurs armes et Hamlet à son tour lui porte un coup que le poison rend fatal. Gertrude boit accidentellement le vin mortel destiné à son fils. Avant de rendre l'âme, ce dernier parvient à tuer Claudius et nomme Fortinbras, le prince de Norvège accouru avec son armée, héritier du trône.

Ambroise Thomas transforme la matière en opéra en 1868 (livret : Michel Carré, Jules Barbier) ; Hamlet n'y meurt pas à la fin, le fantôme de son père lui ayant ordonné de monter sur le trône après l'avoir vengé. - Sur scène et à l'écran, l'action est facilement déplacée au XVIe siècle, du temps où Shakespeare a écrit sa pièce.

Nota bene : Seuls sont pris ici en compte les films et téléfilms dont l'action se déroule dans un Danemark médiéval ou de la Renaissance. - Parmi les exclus figurent par ex. : « Khoon ka Khoon / Hamlet » (1935) de Sohrab Modi ; « Der Rest ist Schweigen » (1959) de Helmut Käutner, avec Hardy Krüger ; « Warui yatsu hodo yoku nemuru / Les Salauds dorment en paix » (1960) d'Akira Kurosawa ; « Richard Burton's Hamlet » (tv 1964) de John Gielgud ; « Hamlet » (tv 1971) de Peter Wood, avec Richard Chamberlain ; « IntikamMelegi - Kadin Hamlet » (1977) de Metin Erksan ; « Amleto » (tv 1978) de et avec Carmelo Bene ; « Hamlet Goes Business » (1987) d'Aki Kaurismäki ; « Hamlet » (tv 1990) de et avec Kevin Kline ; « Gamlet » (1990) de Gleb Panfilov ; « Hamlet » (1997) de et avec Kenneth Branagh (la plus longue version : 242 min.) ; « Hamlet » (tv 2004) de Trevor Nunn, avec Ben Whishaw ; « The Tragedy of Hamlet » (tv 2022) de Peter Brook, etc.

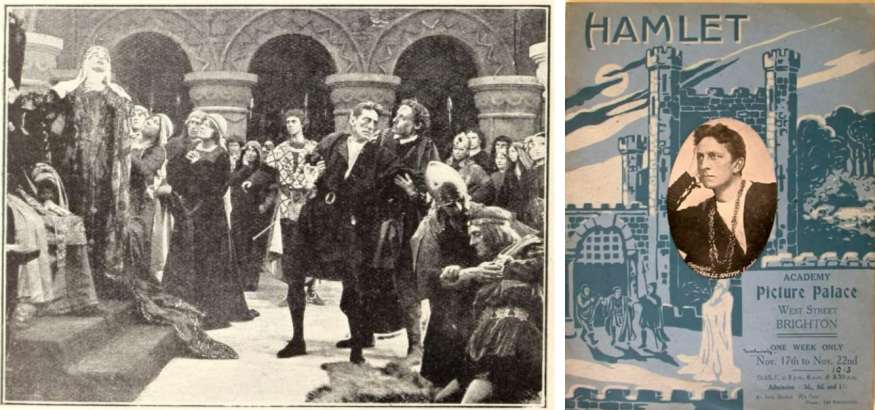

Sarah Bernhardt en prince danois se mesure à Laërte (1900).

| 1900 | Le Duel d'Hamlet (FR) de Clément Maurice Clément Maurice, Paul Decauville/M. Chenu's Phono-Cinéma-Théâtre (Marguerite Vrignault), Paris, 53 m./3 min. - av. Sarah Bernhardt (Hamlet), Pierre Magnier (Laërte), Suzanne Seylor (un page). La grande Sarah Bernhardt, 56 ans, diva absolue de la scène française, en Hamlet à l'écran, un rôle travesti qu'elle vient de reprendre en ouverture de son nouveau théâtre parisien, le Théâtre Sarah Bernhardt (20 mai 1899, 32 représentations) et avec lequel elle fait son entrée au cinéma. Mais sans la perruque blonde qu'elle porte sur les tréteaux et en costume élisabéthain. Clément Maurice, d'abord employé des usines Lumière, puis voisin de Georges Méliès, développe avec Henri Lioret et Clément-Maurice Gratioulet le Phono-Cinéma-Théâtre, système pionnier du cinéma sonore qui consiste à synchroniser aux images projetées les voix des acteurs enregistrées sur un phonographe à cylindre (avec le son du cliquetis des épées). Ce programme de « Visions animées » (dont aussi un passage de Roméo et Juliette, toujours avec Sarah Bernhardt et du Cyrano de Bergerac de Rostand avec Coquelin aîné) fait sensation lors de l'Exposition universelle de 1900 à Paris. De surcroît, l'apparition de la vedette une rapière à la main coïncide avec les premiers assauts publics d'escrime féminine au début du siècle (le premier Championnat du Monde au fleuret féminin voit le jour à Londres en 1907). |

Georges Méliès interprète Hamlet, ici au cimetière (1907).

| 1907 | Hamlet, prince de Danemark (FR) de Georges Méliès Star Film (Paris) no. 980-987, 175 m. (env. 10 min.). - av. Georges Méliès (Hamlet). Pour ce film (perdu) probablement réalisé en été 1907 dans les studio-verrière de Montreuil, le magicien Méliès fait appel à ses fameux trucages pour les scènes de fantômes avec le père décédé du prince ou Ophélie qui s'est jetée à l'eau ou encore avec les hallucinations du prince qui se fait passer pour fou. La fin est modifiée : une fois Claudius tué, Hamlet (qui n'a pas été blessé par Laërte) se suicide avec son épée. C'est le premier film inspiré par une œuvre de Shakespeare qui s'attaque à la totalité de l'intrigue. - US : Hamlet, Prince of Denmark. |

Un « Hamlet » français dans la tradition gesticulante du « Film d’Art » (1908).

| 1908 | Hamlet (FR) d'Henri Desfontaines Société Générale des Cinématographes Eclipse-Société générale des Cinématographes Radios (Paris). - av. Jacques Grétillat (Hamlet), Gabrielle Colonna-Romano (Gertrude), Claude Benedict, Henri Desfontaines. |

| 1908 | Amleto (IT) de Mario Caserini Giuseppe de Liguoro/Società Italiana Cines (Roma), 325 m./257 m. - av. Amleto Novelli ou Enrico Capelli (?) (Hamlet), Fernanda Negri-Pouget (Ophelia). - Drame en 7 tableaux : Le spectre du père - L'arrivée des comédiens - La démence d'Ophélie - Le retour de Laertes - La mort d'Ophélie - Le duel - Fin tragique. |

| 1909 | Amleto (IT) de Luca Comerio Milano Films-Comerio & C.-SAFFI (Milano), 257 m. |

| 1910 | Hamlet (FR) de Gérard Bourgeois Gérard Bourgeois, Henri Joseph Joly/Lux Compagnie Cinématographique de France (Paris), 1 bob./290 m. - av. Paul Mounet-Sully (Hamlet), Yvonne Barjac. - Le « Film Artistique » de la société Lux se vante de suivre les péripéties d'Hamlet jusqu'à son suicide (?) après la mort d'Ophélie sans chercher d'approche psychologique. D'abord acteur de théâtre, puis longtemps spécialisé dans le film historique, Bourgeois passera à la Pathé en 1911 où il adaptera avec succès du Zola puis brillera dans le feuilleton policier muet. Paul Mounet-Sully (frère cadet du tragédien Mounet-Sully) de la Comédie-Française sera professeur d'art dramatique, ayant pour élèves Françoise Rosay et Pierre Fresnay. |

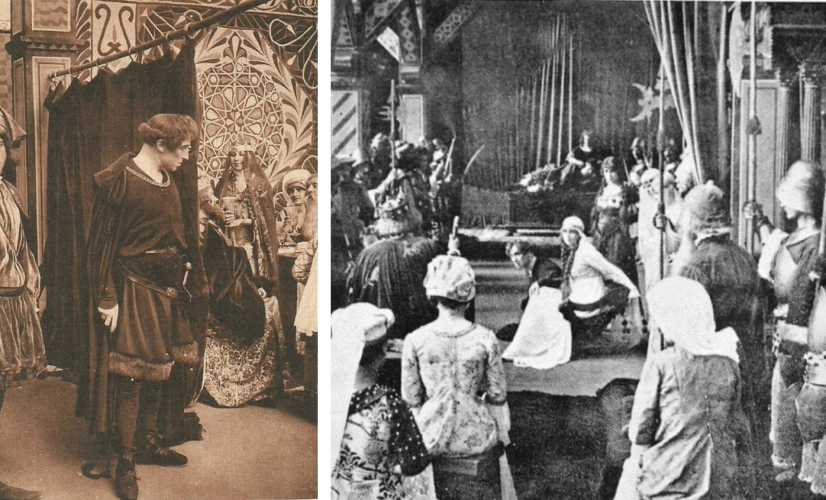

Le cinéma danois récupère son prince scandinave en soignant costumes et décors (1911).

| 1911 | Hamlet (DK) d'August Blom Ole Olsen/Nordisk Films Kompagni (Valby-København), 324 m./12 min. - av. Alwin Neuss (Hamlet), Emilie Sannom (Ophelia), Aage Hertel (Claudius), Ella La Cour (Gertrude), Oscar Langkilde (Horatio), Einar Zangenberg (Laertes), Axel Mattson, Carl Rosenbaum, Rigmor Jerichau. Film de prestige national danois tourné en automne 1910 par le prolifique August Blom dans l'ancien château de Kronborg (où se déroule le drame de Shakespeare), au monastère d'Helsingør et dans le Sjaelland, avec de luxueux costumes du XVIe siècle prêtés par l'Arsenal Royal du Danemark (Kgl. Danske Arsenal). |

| 1912 | Hamlet (GB) de William George Barker et Charles Raymond Will Barker/Barker Motion Photography Ltd. (Westminster/Ealing), 465 m./20 min.- av. Charles Raymond (Hamlet), Dorothy Foster (Ophelia), Constance Backner (Gertrude), Dorothy Fane, J. Fisher White. La toute première version britannique de Hamlet, filmée en deux jours dans des luxueuses verrières à Shepperton (Surrey) - alors un des plus vastes studios cinématographiques d'Europe - pour la somme de 180 £. |

Gertrude (Adeline Bourne) a bu le calice empoisonné destiné à son fils (Johnston Forbes-Robertson) (1913).

| 1913 | Hamlet (GB) de E. Hay Plumb Cecil M. Hepworth Manufacturing Co. (Walton-on-Thames)-British Gaumont Company (London), 1879 m./100 min./64 min. - av. Sir Johnston Forbes-Robertson (Hamlet), Gertrude Elliot (Ophelia), Adeline Bourne (Gertrude), J. H. Barnes (Polonius), Walter Ringham (Claudius), S. A. Cookson (Horatio), Alexander Scott-Gatty (Laërtes), Percy Rhodes (le fantôme), Grendon Bentley (Fortinbras), Montague Rutherford (Rosenkranz), E. A. Ross (Guildenstern), George Hayes (Osric), A. Roberts (Marcellus), G. Richards (Bernardo), E. Ericscon (Francisco), Eric Adeney (Reynaldo), R. Montague (le prêtre), J. H. Ryley et S. T. Pearce (les deux fossoyeurs). Une opération de prestige pour le jeune cinéma britannique : anobli par le roi Edward VII cette même année, Sir Johnston Forbes-Robertson, 60 ans (et à 24 mois de sa retraite) est considéré en Grande-Bretagne comme le meilleur Hamlet de sa génération. On vante son élocution et surtout sa grande sensibilité de jeu, amplifiée par ses traits ascétiques. Installé dans les studios Hepworth à Walton-on-Thames dans le Surrey et financé par British Gaumont (coûts exorbitants : 10'000£), Hay Plumb capte la dernière mise en scène de Forbes-Robertson au Théâtre Royal de Drury Lane à Londres avec toute la troupe de la vedette, les décors et son épouse Gertrude Elliot en Ophélie. Pour les extérieurs, on reconstruit dans la crique de Lulworth Cove (Dorset) une réplique du château danois de Kronborg à Helsingør ; d'autres scènes sont filmées au manoir de Hartsbourne (Hertfordshire) et à Halliford-on-Thames. Mais cette mobilisation spectaculaire n'aboutit qu'à un enregistrement « muséal » d'un spectacle essentiellement théâtral qui, quoiqu'accompagné par un sérieux battage publicitaire, n'attire plus grand monde. |

James Young, acteur et réalisateur en Hamlet (1914).

| 1914 | Hamlet (US) de James Young [film inachevé] The Vitagraph Company of America (Brooklyn-New York), 1 bob./15 min. - av. James Young (Hamlet), Clara Kimball Young (Ophelia), L. Rogers Lytton ou Lionel Barrymore (Claudius), Julia Swayne Gordon (Gertrude), Charles Kent (Polonius), Arthur Cozing (Laertes). - Film annoncé dans la presse en juillet-août 1914 mais vraisemblablement jamais terminé. C'est la seule et unique fois que le cinéma américain songe à adapter le drame de Helsingør avant les années 1990. - Nota bene : En décembre 1933, à la demande d'Irving Thalberg, le producteur David O. Selznick fera tourner à la Metro-Goldwyn-Mayer un test d'une bobine (acte I, scène 2 et acte II, scène 2) pour un possible long métrage en Technicolor avec John « The Profile » Barrymore en Hamlet, Donald Crisp en fantôme, Irving Pichel et Reginald Denny - mais Barrymore est trop usé par l'alcool. Sans suite. |

| 1916 | Pimple as Hamlet (GB) de Fred Evans et Joe Evans Picadilly Film Productions (London), 2 bob./2000 ft. - av. Fred Evans (Pimple-Hamlet), Joe Evans. - Parodie burlesque. Fred Evans, comme son frère Joe, vient du music-hall. Il lance la série des Pimple en 1912, le visage blanchi comme un clown, le sourire narquois, et se spécialise dans la satire des spectacles, films (Ivanhoé, Napoléon, d'Artagnan) ou événements à la mode, sketches co-écrits avec Joe. |

Un « Hamlet » pour la première fois pensé en fonction de la caméra : « Amleto » d’Eleuteri Rodolfi (1917).

| 1917 | Amleto (IT) d'Eleuterio Rodolfi Rodolfi-Film Torino-Compagnia Ruggero Ruggeri, 2270 m./90 min. - av. Ruggero Ruggeri (Hamlet), Elena Makowska (Ophelia), Armand Pouget (Claudius), Mercedes Brignone (Gertrude), Gherardo Peña (Laertes), A. Martelli. Le comédien, metteur en scène et scénariste Ruggero Ruggeri, 46 ans, grand défenseur de Luigi Pirandello au théâtre, passe pour être un interprète à la fois classique et moderne, ayant rompu avec la récitation histrionique du XIXe siècle au profit d'une sobriété rigoureuse ; c'est son troisième film, et sa personnification de Hamlet (un triomphe sur les scènes italiennes en 1914) lui permet de traduire idéalement les tourments intérieurs ainsi que la folie simulée. D'entente avec Eleuterio Rodolfi, déjà un vétéran de l'écran (Les derniers jours de Pompéi en 1913 chez Ambrosio), il tourne en automne 1917 dans les studios du Corso Vercelli à Turin un Amleto qui tranche alors sur tout ce qui s'est fait à ce jour en matière de Shakespeare à l'écran, notamment dans la veine théâtrale du « film d'art » à la française. Le film cherche à développer - tout en se basant sur la trame muette - une dynamique propre à la caméra, accumulant angles particuliers, profondeur de champ, gros plans, une caméra mobile malgré l'héritage et le jeu scéniques. Ce Hamlet façonné en fonction de l'objectif balaie le respect pour l'œuvre littéraire au profit de ce que le drame veut montrer. Une étape qui est toutefois incomprise par la critique et le public, le film marquant en plus une rupture radicale avec la veine spectaculaire du cinéma italien d'avant-guerre. |

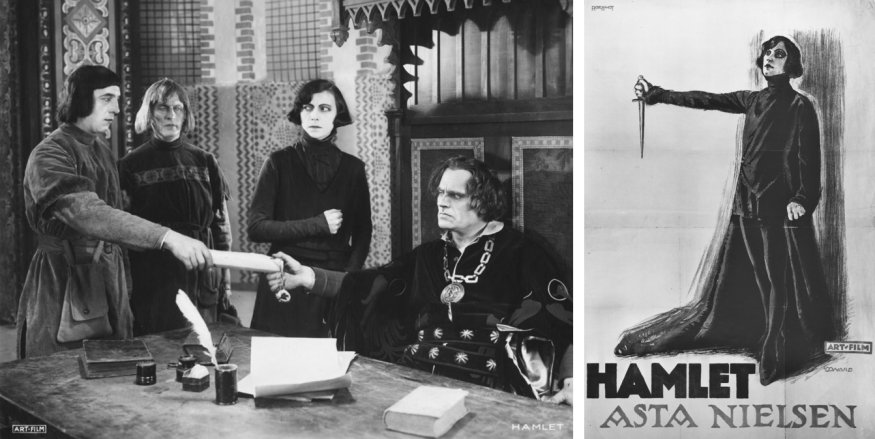

| 1920/21 | * Hamlet : Ein Rachedrama (Hamlet) (DE/DK) de Svend Gade et Heinz Schall Asta Nielsen/Art-Film GmbH (Berlin), 2367 m./131 min. (coloré). - av. Asta Nielsen (Hamlet), Paul Conradi (le roi Hamlet, son père), Mathilde Brandt (Gertrude), Eduard von Winterstein (Claudius), Lily Jacobsson (Ophelia), Heinz Stieda (Horatio), Hans Junkermann (Polonius), Anton de Verdier (Laërte), Fritz Achterberg (Fortinbras, roi de Norvège). Active au cinéma depuis 1910, la star danoise Asta Nielsen a déjà une soixantaine de films derrière elle quand elle décide de créer sa propre société avec des capitaux allemands et porter à l'écran une curieuse variante de la tragédie shakespearienne, une aventure sulfureuse filmée par son compatriote Svend Gade. Alors qu'elle se demandait pourquoi Voltaire, Herder, Goethe n'appréciaient pas le héros trop hésitant de la pièce, l'ouvrage The Mystery of Hamlet: An Attempt to Solve an Old Problem de l'Américain Edward Payson Vining (1881) lui ouvre les yeux: le prince du Danemark n'était pas un homosexuel larvé mais une princesse ! Explications : Le roi Hamlet père aurait été tué en combattant ses vassaux norvégiens, le trône est menacé alors que son épouse Gertrude met au monde une fille. Pour fournir un héritier au royaume, elle fait annoncer à la population la naissance d'un garçon. Mais le royal géniteur a survécu et, de retour à Helsingør, le couple royal décide de garder ce « détail » secret. Adolescent(e), Hamlet étudie à Wittenberg, où il/elle socialise peu, mais se fait un ami, Horatio. Elle se découvre troublé(e) par le beau Laërte, frère d'Ophélie et fils du conseiller royal Polonius, mais n'ose le toucher. Comment tenir le secret de son identité quand les sens s'éveillent ? Entretemps, Gertrude a une liaison avec son ambitieux beau-frère Claudius qui se sert des serpents venimeux enfermés dans le donjon pour régler leur problème. Mariage. « Hamlette » apprend le meurtre par des cauchemars, trouve le poignard de Claudius sur le donjon et simule la folie afin de mener son enquête sans éveiller de soupçons... Le drame suit son cours, sauf que Hamlette repousse Ophélie, sa fiancée délaissée, et frémit secrètement pour son séduisant Horatio, amoureux déconfit d'Ophélie. Cette dernière choisit l'étang tandis que Polonius paie ses indiscrétions derrière un rideau par la mort. Méfiant, Claudius envoie Hamleltte en Norvège où elle devrait être exécutée sur ordre secret. Mais elle fait décapiter ses deux garde-fous et met au courant Fortinbras, le nouveau roi, des criminelles manigances au Danemark. Ayant obtenu son soutien pour mettre de l'ordre dans son palais, elle retourne à Helsingør où, ayant mis le feu à la pièce, elle trucide son beau-père avachi par l'alcool. D'entente avec la reine-mère, Laërte tue Hamlette avec son épée empoisonnée ; Horatio découvre les seins de la morte : grand trouble et baisers post-mortem. Émue, Gertrude se trompe fatalement de boisson tandis que Laërte disparaît, indemne, et Fortinbras s'assied sur le trône danois entouré de ses soldats. Le film est tourné en automne 1920 au Jofa-Atelier à Berlin-Johannisthal et dans la vieille ville gothique de Goslar (Basse-Saxe). Un siècle plus tard, son script et ses multiples supercheries peuvent sans doute enchanter les milieux « woke » comme les « gender studies » à l'américaine tout en expliquant doutes, hésitations et désarrois croissants d'une héroïne - « je ne suis pas un homme et n'ai pas le droit d'être une femme, je ne suis qu'un jouet supposé avoir un cœur ! » - qui envisage même le suicide (sans « to be or not to be », cinéma muet oblige). Asta Nielsen, visage laconique et racé à la Buster Keaton, coupe de page, chaussettes noires aux genoux, compense le manque de tirades par un hiératisme énigmatique voire envoûtant, et surtout par un jeu totalement naturel, très moderne, qui contraste avec l'expressionnisme des intérieurs du château et la gesticulation de certains collègues. Le film souffre néanmoins d'une lenteur coupable (près de 200 intertitres) et de maladresses dans le récit et la mise en scène (le duel final) qui le handicapent plus d'une fois. A sa sortie en Allemagne, le plus grand succès public de l'année (et le premier du cinéma allemand aux USA) ; les critiques, en revanche, sont plus que mitigées. Une curiosité majeure, redécouverte dans une version colorisée d'époque au Festival de Berlin 2007. - GB/US : Hamlet : The Drama of Vengeance. |

| 1938 | (tv) Rosencrantz and Guildenstern (GB) de Jan Bussell Jan Bussell/British Broadcasting Corporation (London) (BBC 2.3.38), 25 min. - av. Eric Chitty (Guildenstern), Leonard Sachs (Rosencrantz), Peter Ridgeway (Hamlet), Alexis France (Ophelia), Graham Clifford (Claudius), Madge Brindley (Gertrud), Connaught Stanleigh et Ethne Wall (deux comédiens). Une pièce burlesque en 3 tableaux écrite par Sir William S. Gilbert, dramaturge, librettiste, poète et illustrateur surtout connu pour ses 14 opéras comiques créés en tandem avec Sir Arthur Sullivan (The Pirates of Sundance, The Mikado, etc,). Écrit en 1874, Rosencrantz and Guildenstern a fait la joie du public londonien en 1891 (Vaudeville Theatre) et 1904 (Garrick Theatre). En s'adressant aux comédiens, Hamlet résume la vision de Gilbert : « Je suis persuadé, dit le prince, qu'il n'existe pas de vieux camarade tel que votre héros ampoulé qui met en avant sa bêtise le plus sérieusement du monde et fait croire à ceux qui l'écoutent qu'il est inconscient de toute incongruité ». L'insolence jubilatoire de Gilbert va ouvrir la porte à des auteurs dramatiques tels que G. B. Shaw et Oscar Wilde. - Synopsis : Le roi Claudius avoue à son épouse Gertrud un péché de jeunesse : il a écrit jadis une pièce qui devint la risée de la cour, et il a fait exécuter les rieurs. Mais la reine préfère évoquer la santé du prince qui a tendance à se perdre dans d'interminables soliloques inutiles du genre « To Be or not To Be » et propose à ses anciens camarades Rosencrantz et Guildenstern de lui changer les idées. Or le premier est amoureux d'Ophélie (qui, fiancée de force, ne veut rien savoir d'Hamlet), et le second souhaite ressusciter la pièce du roi au péril de sa vie, texte dont le censeur royal Polonius possède une copie unique. Hamlet - qui a l'habitude de s'habiller comme James Ier alors qu'il est un Danois du XIe siècle ! - insiste pour la jouer, et, épouvanté par ses propres écrits, Claudius condamne sa pièce et son neveu à mort. Mais Ophélie le convainc d'exiler le prince en Angleterre où existe un public lettré qui appréciera ses tirades philosophiques. Hamlet est banni à vie et Rosencrantz peut enfin serrer Ophélie dans ses bras. |

Tournage dans les studios de la BBC du duel final du premier « Hamlet » télévisé (1947).

| 1947 | (tv) Hamlet: Part I-II (GB) de Basil Adams George More O'Ferrall/British Broadcasting Corporation (London) (BBC 7.+14.12.47), 2 x 90 min. - av. John Byron (Hamlet), Sebastian Shaw (Claudius), Margaret Rawlings (Gertrude), W.E. Holloway (le fantôme), Arthur Wontner (Polonius), Patrick Troughton (Horatio), Muriel Pavlow (Ophélie), Patrick Macnee (Laërte), Aubrey Dexter (Voltemand), Dudley Williams (Cornelius), Robert Rietty (Rosencrantz), Richard Warner (Guildenstern), Alan Judd (Fortinbras, prince de Norvège), William Devlin (Marcellus), Julian Somers (Osric), Stanley Lemin (Francisco), Roy Dean (l'acteur Lucianus), David Duncan (l'acteur jouant le roi), Michael Caborn (l'acteur jouant la reine), John Ainsworth (l'acteur du prologue), James Alexander Chapman et Hay Petrie (les fossoyeurs), Hugh Butt (un capitaine norvégien), Hamilton Humphries (un marin). La toute première diffusion télévisée de la tragédie (en direct), aujourd'hui perdue. Une adaptation du pionnier du petit écran britannique George More O'Ferrall, enregistrée au BBC Studio d'Alexandra Palace à Londres. O'Ferrall reçoit pour cette production la première médaille de la Royal Television Society (RTS). |

Hamlet (Laurence Olivier) entre sa mère Gertrude et Claudius, l’assassin de son père (1948).

| 1947/48 | *** Hamlet (GB) de Laurence Olivier Laurence Olivier, Arthur J. Rank, Reginald Beck, Anthony Bushell/Two Cities Films-A.J. Arthur Rank Enterprise (London), 155 min. - av. Laurence Olivier (Hamlet / le fantôme), Jean Simmons (Ophelia), Basil Sydney (Claudius), Eileen Herlie (Gertrude), Felix Aymler (Polonius), Norman Wooland (Horatio), Terence Morgan (Laertes), John Laurie (Francisco), Esmond Knight (Bernardo), Anthony Quayle (Marcellus), Niall MacGinnis (le capitaine), Harcourt Williams (l'acteur), Patrick Troughton (comédien jouant le roi), Tony Tarver (comédien jouant la reine), Peter Cushing (Osric), Christopher Lee (un garde), Stanley Holloway (le fossoyeur), Russell Thorndike (le prêtre), Patricia Davidson (dame de la cour), Howard Lang (un valet), Desmond Llewelyn (courtier), Victor Lucas, Patrick Macnee, Doreen Lawrence. La difficulté d'adapter Hamlet, la pièce la plus longue et sans doute aussi la plus complexe du Grand Barde (durée : 4h30) pour le grand écran a découragé une génération d'artistes ; en 1940, Leslie Howard, acteur-réalisateur britannique, a vainement tenté de s'y lancer. Grâce à son mentor, le metteur en scène irlandais Tyrone Guthrie, Laurence Olivier, 30 ans, incarne pour la première fois Hamlet en juin 1937 sur les tréteaux de l'Old Vic à Londres (scène dont il deviendra le co-directeur de 1944 à 1948), puis en mai carrément à Kronborg/Elsenør au Danemark, donnant la réplique à Vivien Leigh en Ophélie. Guthrie rompt avec l'image romantique d'un Hamlet tel que l'a vu le XIXe siècle, faible, indécis et mélancolique, nature contemplative plongée dans le chagrin et donc incapable de réagir ; il oriente son acteur-vedette vers une interprétation plutôt psychanalytique, en se basant sur les récentes théories de Sigmund Freud concernant le deuil et le complexe œdipien. Pour sa part, Olivier songe sérieusement à incarner ce prince danois moderne à l'écran après le triomphe de son premier film shakespearien comme réalisateur-acteur pendant la guerre, Henry V (1943). L'accueil public de sa chronique patriotico-soldatesque en Technicolor (cf. Moyen-Âge - II. Angleterre, chap. 10) l'encourage, une fois la paix revenue, à envisager un transfert cinématographique conséquent des affres de Hamlet. En janvier 1947, il se retire pour plusieurs semaines sur la Riviera italienne avec ses proches collaborateurs, Filippo Del Giudice, Alan Dent, Reginald Beck, Anthony Bushell et les principaux techniciens, pour tenter d'établir un scénario à la fois présentable et surtout exploitable tout en tenant compte des spécificités du langage filmique. En éliminant la dimension politico-militaire de la pièce (le prince norvégien Fortinbras, Rosencrantz & Guildenstern disparaissent), les passages humoristiques et presque la moitié des dialogues pour se concentrer sur les tourments psychologiques du prince danois, l'action peut être réduite à 2h35, ce qui permet de réunir un budget de 475'000 livres sterling (soit deux millions de $) pour six mois de tournage. |

Hamlet renonce à aimer Ophélie – et violente, puis cajole sa mère Gertrude.

| Quoiqu'au sommet de sa gloire, pour Olivier, 40 ans, c'est le dernier moment d'interpréter Hamlet à l'écran (l'actrice qui joue sa mère, Eileen Herlie, en a 11 ans de moins !) ; il juge le rôle-titre de cette « tragédie d'un homme qui ne pouvait se décider à agir » difficile, trop poétique, trop lyrique, très éloigné de sa propre nature. Vivien Leigh, sa femme, voudrait incarner Ophélie, mais il l'estime trop connue après Autant en emporte le vent, et Julien Duvivier la dirige au même moment dans Anna Karenina pour Alexander Korda. C'est la jeune Jean Simmons, 18 ans, qui hérite du rôle : Olivier l'engage parce qu'elle n'a jamais fait de théâtre et que la caméra ne l'intimide pas. Cheveux blonds et collant noir, le héros fait face à la royauté en costumes conventionnels. comme sortis d'un jeu de cartes. Le tournage se fait à portes closes d'avril à fin novembre 1947 aux D&P Studios à Denham (Buckinghamshire), les immenses ateliers érigés avant-guerre par Korda, ainsi qu'aux studios de Pinewood (Iver Heath). Pas de presse ni de visites, la concentration est intense et Olivier, seul maître à bord, sait exactement ce qu'il veut et ne fait aucune concession. À New York, l'acteur américano-hongrois Cornel Wilde, champion olympique au fleuret, lui a donné des leçons d'escrime en vue de la mise en scène à venir et Olivier introduit à la fin une cascade périlleuse pour transpercer Claudius en se jetant du haut d'une galerie les bras ouverts sur le félon (et blessant le cascadeur censé être sa victime). Public et critiques seront ébahis par cette époustouflante chorégraphie qui passera longtemps pour le meilleur duel de cinéma jamais vu (avant le Scaramouche de 1952). À mi-chemin, l'acteur-réalisateur est convoqué à Buckingham Palace pour être anobli par le roi Georges VI : il est le plus jeune comédien britannique à recevoir cet honneur. Visuellement, le film ressemble à des gravures anciennes, les décors sont du XIIIe siècle avec ornements normands prévus en sépia, mais on renonce à la couleur (Olivier est en procès avec la société Technicolor). Le noir et blanc s'impose d'autant plus que le patron, à la fois réalisateur, producteur, co-scénariste et interprète principal, souhaite une photo alliant parfaitement éclairages contrastés et profondeur de champ, à l'instar du travail de Gregg Toland sur le Citizen Kane d'Orson Welles ou sur Wuthering Heights (Les Hauts de Hurlevent) de William Wyler (où Olivier jouait Heathcliff), une qualité d'image alors impossible à obtenir avec la pellicule couleur. A cet effet, le chef-opérateur Desmond Dickinson (The Browning Version d'Anthony Asquith) fait construire un support de caméra sur pneus (dolly) très mobile, le premier en Grande-Bretagne. Olivier obtient ainsi que l'action qui se déroule au loin (parfois à 50 m. de l'objectif) soit perçue aussi nettement que la scène rapprochée et que les constants déplacements des acteurs ne soient jamais interrompus par d'inutiles effets de montage : la fluidité de la caméra (avec travellings très complexes) et de tous les comédiens prime, tandis que le noir et blanc contrasté évoque les ombres et lumières de l'âme. L'exploration tragique des lieux est admirablement accompagnée par la musique de Sir William Walton, un disciple avant-gardiste d'Ansermet et Busoni. Dans son brillant essai sur le film, Sarah Hatchuel (cf. le livre-coffret blu-ray édité par Rimini Éditions, Paris, 2022, p. 28 ss.) dissèque en détail l'originalité de ce « film noir aux relents expressionnistes », entre Fritz Lang et Robert Siodmak, dans lequel le héros en titre, victime passagère d'une procrastination dépressive, traverse un décor transformé en labyrinthe psychique, une enfilade de dédales et d'escaliers biscornus jusqu'aux hauteurs embrumées des remparts, face à la mer et au fantôme du père. |

Hamlet à la recherche du fantôme de son père. - Le duel truqué contre Laertes.

| Le film sort en première mondiale à Londres le 6 mai 1948 à l'Odéon de Leicester Square, en présence de la famille royale au complet ; c'est un triomphe public suivi d'une exclusivité de six mois dans la même salle, d'une distribution mondiale et d'une pluie de prix internationaux. Il récolte quatre Oscars à Hollywood : meilleur film (une première pour le cinéma britannique), interprétation d'Olivier, costumes de Roger Furse, décors de Carmen Dillon). Le Festival de Venise lui décerne le Lion d'or avec, en plus, un prix d'interprétation pour Jean Simmons (Coupe Volpi) et un prix de la meilleure photographie pour Dickinson, etc. Enfin, le Danemark sacre l'acteur-réalisateur chevalier de l'Ordre de Dannebrog. Nul doute que l'œuvre d'Olivier déclenche alors aussi quelques réserves parmi les puristes, réticences qui ont cependant été balayées depuis belle lurette, tant la virtuosité d'une mise en scène sans le moindre temps mort, la fabuleuse homogénéité du jeu et la force du récit filmique ont su résister au temps. Comme l'a résumé jadis André Bazin, un des fondateurs des Cahiers du Cinéma : « Une date dans l'histoire future du théâtre cinématographique. Non seulement Hamlet résiste à l'épreuve du cinéma mais il est évident que Shakespeare part pour une seconde carrière que l'on peut indifféremment qualifier de théâtrale ou de cinématographique, tant l'opposition des deux termes est maintenant surannée » (L'Écran français, 18.10.48). |

| 1952 | Io, Amleto (Moi, Hamlet) (IT) de Giorgio C. Simonelli Erminio Macario/Macario-Film, 103 min. - av. Erminio Macario (Hamlet), Franca Marzi (Gertrude), Rossana Podestà (Ophelia), Luigi Pavese (Claudius), Giuseppe Porelli (Polonius), Carlo Rizzo (Horatio), Adriano Rimaldi (Marcello), Franca Marzi (Valchiria), Virgilio Riento (Anturio), Guido Riccioli (Yorik, le bouffon), Manlio Busoni (l'ambassadeur d'Angleterre), Alfredo Varelli (Jensen), Silvio Noto (Rosadorno), Giancarla Vessio (Ausonia), Sergio Bergonzelli. - Comédie parodique d'un goût douteux dans laquelle Hamlet se débarrasse de ses ennemis, tue Claudius, épouse Ophélie et monte sur le trône de Danemark. - Le comédien turinois Macario, baptisé « roi de la revue italienne », est actif depuis 1924 dans le théâtre, le vaudeville burlesque et le cinéma (avec Federico Fellini comme gagman en 1939/40). Spécialisé dans la clownerie surréaliste, le non-sens et les jolies femmes, il engage ici la toute jeune Rossana Podesta. Mais le film fait un bide, entraînant la faillite de la Macario-Film. - US: I, Hamlet. |

| 1953 | (tv) Hamlet (US) d'Albert McCleery et George Schaefer Maurice Evans, Albert McCleery/« Hallmark Hall of Fame » Productions-National Broadcasting Company (NBC 26.4.53), 115 min. - av. Maurice Evans (Hamlet), Barry Jones (Polonius), Sarah Churchill (Ophélie/narration), Ruth Chatterton (Gertrude), Joseph Schildkraut (Claudius/le fantôme), Wesley Addy (Horatio), William Smithers (Laërte), Malcolm Keen (le fantôme), Roger Green (le capitaine), Neva Patterson, Noel Leslie. - Première production télévisuelle américaine d'une pièce de Shakespeare qui dure plus d'une heure. La deuxième fille de Winston Churchill, baronne Audley, fait Ophelia. Maurice Evans enchaînera l'année suivante sur NBC avec Macbeth aux côtés de Judith Anderson. |

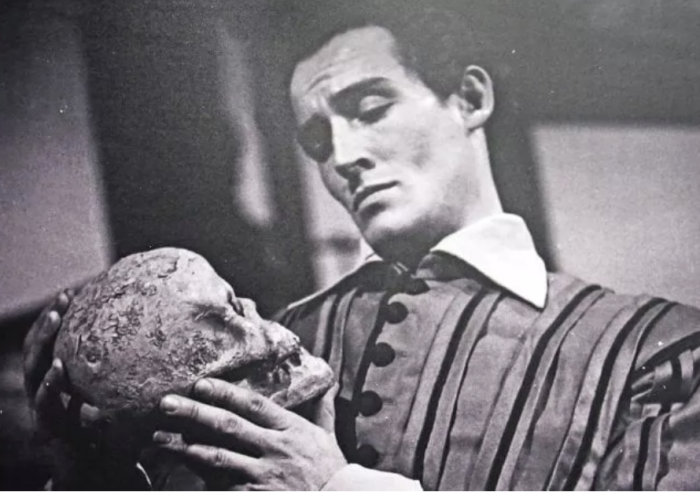

Vittorio Gassman interroge le crâne de feu le bouffon Yorik (tv 1955).

| 1955 | (tv) Amleto (IT) de Claudio Fino (tv) et Vittorio Gassman (th) Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI Roma) (Programma Nazionale 31.10.55), 159 min. - av. Vittorio Gassman (Hamlet), Anna Maria Ferrero (Ophelia), Memo Benassi (Claudius), Augusto Mastrantoni (Polonius), Luigi Vannucchi (Laertes), Elena Zareschi (Gertrude), Giulio Bosetti (Horatio), Mario Maranzana (Rosencranz), Carlo Alighiero (Guildenstern), Marcello Bertini (Osric), Gianni Bortolotto (Francesco), Giampaolo Rossi (Bernardo), Ferruccio Stagni et Armando Benetti (les fossoyeurs), Riccardo Tassoni (le prêtre), Lucio Rama, Gastone Ciapini et Vittorio Stagni (les acteurs). Pour la première représentation télévisée du Teatro d'Arte Italiano, troupe fondée en 1952 et dirigée par le tandem Luigi Squarzina et Vittorio Gassman, « monstre sacré » du cinéma italien, formé jadis par Visconti. La traduction italienne de la pièce est signée Squarzina et présente alors pour la première fois en Italie l'intégralité du texte de Shakespeare (joué d'abord sur scène le 14.6.1954). Gassman confie le rôle d'Ophélia à sa compagne du moment, Anna Maria Ferrero (qui jouera aussi Desdémone avec Gassman en Othello). L'acteur génois interprétera également son texte à la radio italienne (RAI Radio 1 le 30.12.72). Un des grands moments télévisuels de la RAI. |

| 1959 | (tv) Hamlet (GB/US) de Ralph Nelson, Rowland Vance (tv) et Michael Benthall (th) Ralph Nelson/Talent Associates-« The DuPont Show of the Month » no. 6, saison 2 (CBS 24.2.59), 88 min. - av. John Neville (Hamlet), Barbara Jefford (Ophelia), Oliver Neville (Claudius), Joseph O'Connor (Polonius), Margaret Courtney (Gertrude), John Humphry (Laërte), Peter Cellier (Rosencrantz), Gerald Haper (Guildenstern), Dudley Jones (le fossoyeur), Joss Ackland (Marcellus), David Dodimead (Horatio), Job Stewart (camarade de Horatio), Fredric March (présentation). Une production théâtrale de l'Old Vic (Londres) transposée à la télévision américaine après une brève programmation à Broadway dans la mise en scène de Michael Benthall. Ralph Nelson percera au cinéma trois ans plus tard et a traumatisé les cinéphiles avec Soldier Blue (Soldat bleu) en 1970, un sanglant pamphlet pro-indien, tandis que John Neville incarnera l'excentrique farfelu des Aventures du baron de Münchausen signé Terry Gilliam (1988). |

Roger Coggio et Maria Casarès dirigés par Claude Barma à Carcassonne (1960).

| 1960 | * (tv) Hamlet, Prince de Danemark (FR) de Claude Barma Radiodiffusion-Télévision Française RTF (Paris)-Festival de la Cité de Carcassonne-Compagnie Jean Deschamps (Sète) (1e Ch. 14.7.60), 167 min. - av. Roger Coggio (Hamlet), Daniel Sorano (Claudius), Maria Casarès (Gertrud), Anne Tonietti (Ophelia), Camille Guérini (Polonius), Mireille Darc (comédienne : la reine), Paul Crauchet (Lucianus), Anne Tonietti (Ophélie), Hubert Noël (Laertes), Robert Fontanet (Horatio), Jean-Paul Thomas (Rosencrantz), Michel Beaune (Guildenstern), Marcel d'Orval (Cornelius), Lucien Barjon (Valtemand, ambassadeur en Norvège), Maurice Germain (Osric), Jean Filliez (Bernardo), Robert Bousquet (Fortinbras), Jacques Gripel et Paul Crauchet (les fossoyeurs), Robert Porte (le fantôme), René Alone (le capitaine), Philippe Avron, Isaac Alvarez, Isaac Alvarez, Jean Bouchaud, Yvonne Cartier, Claude Confortés, Isabelle Mirova et Elie Pressman (des comédiens), Pierre-Aimé Touchard (présentation générale). La tragédie adaptée par Yves Bonnefoy, une captation plein-air de Claude Barma faite au Grand Théâtre de la Cité de Carcassonne lors de son Festival d'art dramatique. Le spectacle est celui de la Compagnie Jean Deschamps (Théâtre du Midi) à Sète. Pionnier de la réalisation télévisuelle et qui sera connu du grand public pour la série Les Rois Maudits en 1972, Barma réutilise ici le trio de son Macbeth télévisé de 1959, Roger Coggio, Maria Casarès et Daniel Sorano ; à leurs côtés, la débutante Mireille Darc en reine des comédiens. Barma donne deux représentations non filmées devant le public du Festival (9+10.7.) et adapte ensuite sa mise en scène pour la télévision : son spectacle qui nécessite 8 caméras et 52 techniciens est diffusé en direct par la RTF le soir de la fête nationale, aux pieds des imposants remparts et des tours médiévales. Une opération de prestige diffusée sur alors l'unique chaîne tv de France et qui fait sensation dans tout l'Hexagone. Carcassonne offre à Barma la possibilité de sortir des studios, de jouer - comme Laurence Olivier en 1948 - de l'espace avec ses multiples escaliers, de sa scène de plus de 100 mètres « et des murs abstraits de la nuit » (Jacques Siclier, Le Monde, 16.7.60). Barma parvient ainsi à réconcilier théâtre (à ciel ouvert) et télévision. |

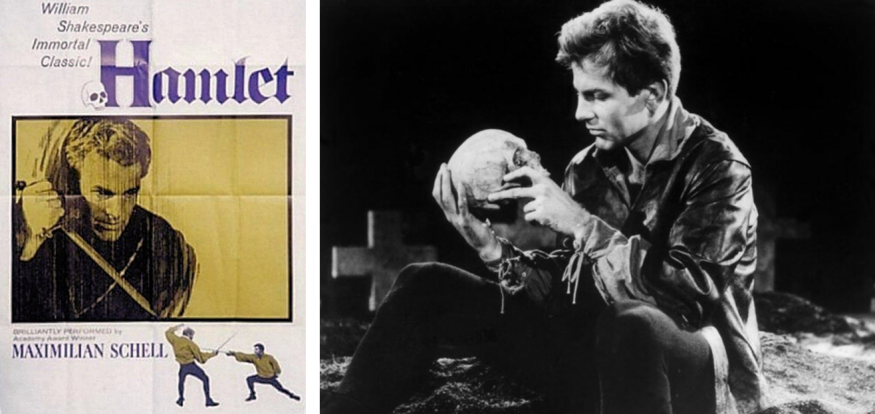

| 1960/61 | * (tv) Hamlet, Prinz von Dänemark (DE) de Franz Peter Wirth Hans Gottschalk/Bavaria Atelier GmbH (München-Geiselgasteig)-Nord- und Westdeutscher Rundfunkverband NWRV (Hamburg) (ARD 1.1.61), 152 min. - av. Maximilian Schell (Hamlet), Hans Caninenberg (Claudius), Dunja Movar (Ophelia), Wanda Rotha (Gertrude), Franz Schafheitlin (Polonius), Dieter Kirchlechner (Laertes), Karl Michael Vogler (Horatio), Eckart Dux (Rosencrantz), Herbert Bötticher (Guildenstern), Karl Lieffen (Osric), Rolf Boysen (Bernardo), Michael Paryla (Francisco), Alexander Engel (l'ange), Adolf Gerstung (le joueur), Paul Verhoeven et Johannes Buzalski (les fossoyeurs). Le scénario de Franz Peter Wirth s'inspire de la traduction allemande d'August Wilhelm Schlegel (1798), mais d'entente avec sa vedette, le Suisse Maximilian Schell, on y présente le prince comme un idéaliste qui se révolte contre la corruption de la dictature établie par Claudius, une allusion intentionnelle au passé récent de l'Allemagne ; ce passé qui ressurgit au même moment dans les médias avec le procès Eichmann à Jérusalem (avril 1961). Schell a déjà joué et mis en scène Hamlet aux Kammerspiele de Munich en 1960 et c'est sur place, aux studios de la Bavaria, qu'il reprend le rôle pour le petit écran, avec un monologue plus politique que philosophique (« vivre ou ne pas vivre », « le Danemark est une prison », etc.). La réalisation de Wirth est d'une redoutable austérité, avec des décors froids et minimalistes, des ombres et tentures sombres, une caméra paralysée et des dialogues que Schell, très agressif, rend plus longs encore. L'austérité de l'ensemble est intentionnelle et les téléspectateurs de la RFA applaudissent avec enthousiasme ; seuls les inconditionnels du Grand Barde et quelques nostalgiques du Troisième Reich s'offusquent. Peu après la diffusion, Schell campe un avocat pronazi dans Judgment at Nuremberg de Stanley Kramer, filmé en janvier 1961 et qui lui rapportera un Oscar. Enthousiaste, le cinéaste américain Edward Dmytryk (qui avait procuré à Schell son premier rôle hollywoodien, un officier du Reich, dans The Young Lions / Le Bal des maudits en 1958) décide alors de créer une synchronisation anglophone - Hamlet, prince of Denmark - destinée à l'exploitation en salle aux États-Unis. Schell parle l'anglais, tandis que les voix de Polonius et de Claudius sont celles de John Banner et Riccardo Montalban; les exploitants américains ne sont pas enchantés, mais grâce à la statuette d'or de Schell, le film sort en novembre 1962 au San Francisco Film Festival, quoiqu'amputé de presque 30 minutes. Hélas, les insuffisances techniques de la synchro et la mise en scène trop télévisuelle handicapent l'exploitation outre-Atlantique. Quant à Schell, sa magistrale interprétation d'Hamlet dans la mise en scène de Gustaf Gründgens au Deutsches Schauspielhaus à Hambourg en mai 1963, elle refléta plus que jamais l'incapacité, l'indécision voire l'impuissance des intellectuels, artistes et gens de théâtre allemands quant à l'influence qu'ils pouvaient avoir à modifier la politique de leur pays. Notons qu'en 1959, Helmut Käutner filme une version modernisée de la tragédie sous le titre de Der Rest ist Schweigen (Tout le reste n'est que silence) avec Hardy Krüger en Hamlet du XXe siècle et Peter van Eyck en Claudius, un riche industriel du « miracle allemand » au passé national-socialiste nauséabond. |

| 1961 | (tv) Hamlet - 1. The Dread Command - 2. Shakespeare's Hamlet (GB) de Prudence Nesbitt (1) et Tania Lieven (2) Associated-Rediffusion (ITV 14.9.-19.10.61 / 26.10.-30.11.61), 10 x 25 min. - 1. : av. Larry Foster (Hamlet), Sidney Tafler (Claudius), Patricia Jessel (Gertrude), Michael Aldridge (Polonius), Jennifer Daniel (Ophelia), Christopher Gilmore (Marcellus), David Sumner/Howard Daly (Laertes), Neville Jason (Horatio), Peter Copley (le fantôme). - 2. : av. William Russell (Hamlet), Margaretta Scott (Gertrude), Mark Dignam (Claudius), James Sharkey (Laertes), Nicolas Amer (Rosencrantz), Edward Rhodes (Guildenstern), Henry Oscar (le fantôme), Norman Mitchell (le capitaine), Norman Bird (le fossoyeur). - Le drame expliqué pour les écoles britanniques en deux séries de 5 épisodes, également diffusés aux USA. |

Ophélie, Hamlet et Gertude dans la version soviétique de G. Kozintsev (1964).

| 1963/64 | ** Gamlet (Hamlet) (SU) de Grigorij Kozintsev Lenfilm (Leningrad)-Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie, 148 min. (en 2 parties). - av. Innokenti Smoktounovski (Hamlet), Anastasia Vertinskaya (Ophelia), Mikhail Nazvanov (Claudius), Elsa Radzina-Szolkonis (Gertrude), Youri Toloubeyev (Polonius), Vladimir Erenberg (Horatio), Stepan Oleksenko (Laertes), Vadim Medvedev (Guildenstern), Igor Dmitriev (Rosencrantz), Aadu Krevald (Fortinbras, prince norvégien), Viktor Kolpakov (le fossoyeur), Rein Aren (Lucianus), Ants Lauter (le prêtre), Vitali Chtchennikov (le fantôme), Aleksandr Tchekaïevski, Rein Aren et Youri Berkoun (les comédiens). Grigorij Kozintsev a débuté au cinéma en 1924 en tandem avec Leonid Trauberg, fondant la FEKS (École du comédien excentrique), mouvement théâtral futuriste prônant l'excès, le music-hall et le cirque, puis en s'imposant à l'écran avec un féroce Manteau d'après Gogol (1926) et La Nouvelle Babylone (1929), fresque sarcastique aux recherches plastiques très originales sur la Commune de Paris de 1871. Dans les années 1940, à nouveau seul, mal vu par le régime moscovite en raison de ses excentricités formelles et tenu à l'écart des plateaux, il se tourne à plusieurs reprises vers Shakespeare au théâtre. Une fois Staline mort et le carcan du réalisme prolétarien enterré, il revient au cinéma avec des adaptations littéraires de thèmes affleurant la folie comme son mélancolique Don Quichotte en Sovcolor (1957) et surtout ce Hamlet surprenant, produit soutenu officiellement pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Shakespeare. Kozintsev qui a déjà mis en scène la pièce au printemps 1941 au Théâtre dramatique du Bolchoï Maxim Gorky (BDT), puis en 1954 au Théâtre Pouchkine à Léningrad, décide de reprendre la matière, mais en éliminant cette fois des pans entiers de la pièce afin de laisser place au visuel et trouver partout où c'est possible des équivalences proprement cinématographiques. Le cinéaste veut une approche filmique réaliste tout en recréant par l'image, et parfois par elles seules, les métaphores et les hyperboles shakespeariennes. C'est pourquoi, forte tête, il a refusé la couleur « enjolivante », souhaitée à présent pour toute production de prestige et que Kozintsev abhorre : son Hamlet doit être filmé en noir et blanc sur écran panoramique (Sovscope 70 mm), pour bien capter les gris froids du Nord et leur aspect minéral. Et effectivement, son film éblouit d'emblée par une amplitude donnant toute liberté de mouvement à la caméra et son invention picturale à couper le souffle. On est d'abord frappé par l'immensité des décors. Le solennel château d'Elsenør conçu par Evgueni Enei a été construit pendant 6 mois sur la côte rocheuse de la mer Baltique, sur la falaise de Tyrisalu près du village de Keila-Joa, soit à 28 km de Tallinn en Estonie soviétique. Ces décors sont complétés - à l'insu du spectateur - par les impressionnantes murailles crénelées de la forteresse d'Ivangorod sur la Narva (oblast de Leningrad). Les extérieurs bordant la mer sont enregistrés en Crimée (plage d'Alupka et Bakhchisaraï), les intérieurs avec les Galeries des Tapisseries et les Salles Blanches dans le pavillon 4 des studios de la Lenfilm à Leningrad/Saint Pétersbourg (été-fin automne 1963). Toutefois, la forteresse ne doit pas être trop réaliste, précise le cinéaste, parce que la véritable prison d'Hamlet n'est pas de pierre ou de fer, mais faite de gens. Le film s'inscrit manifestement dans le contexte du dégel poststalinien, suivant en cela les directives de Nikita Khrouchtchev qui encourage alors les règlements de comptes avec son criminel prédécesseur afin de rendre l'URSS plus fréquentable et concurrentielle sur le plan international. L'attitude critique envers le passé dictatorial apparaît ici d'abord dans le scénario, c'est-à-dire dans le choix de la traduction russe de la tragédie signée Boris Pasternak. Ayant remporté le prix Nobel de littérature en 1958 pour Le Docteur Jivago (prix qu'il fut contraint de décliner), le romancier a été déclaré « agent de l'Occident capitaliste, anti-communiste et anti-patriotique » ; il décède dans la misère en mai 1960, tandis que le film est en chantier, et ses funérailles sont houleuses. Pendant la période où il était interdit de publication (de 1933 à 1945), Pasternak s'est adonné à la traduction de Shakespeare, Goethe, Verlaine et Rilke, et c'est de son travail libre et moderne, datant de 1941, que Kozintsev s'est déjà servi pour ses mises en scène de théâtre. Autre célèbre victime de Staline et Jdanov, le compositeur Dmitri Chostakovitch, « ennemi du peuple » accusé de « formalisme petit-bourgeois » ; tout en envisageant le suicide en 1960, le musicien parvient entre deux hospitalisations à superviser l'orchestration symphonique de sa partition d'Hamlet aux studios de la Lenfilm. Quant à l'interprète en titre, Innokenti Smoktounovski, il est issu d'une famille juive polonaise exilée en Sibérie ; il combat dans l'Armée rouge, est blessé puis décoré, mais considéré comme traître en 1945 pour avoir été capturé par les nazis, il se voit condamné au goulag au nord du cercle polaire arctique où il se lance finalement dans le théâtre devant un public de prisonniers. A la mort de Staline, il change de nom, s'établit à Stalingrad, puis tente sa chance à Moscou ; son talent le préservera des accès d'antisémitisme soviétique d'après-guerre et le triomphe international du film de Kozintsev lui vaudra le « Prix Lénine » ... et les louanges de Laurence Olivier. |

Haut : l’enterrement d’Ophélie. – Bas : Claudius touché à mort entre ses propres bustes.

| Claudius est ici le représentant d'un ordre décadent et corrompu jusqu'à la moelle, axé sur la tyrannie et le plaisir ; comme son modèle du Kremlin, le monarque porte la moustache, les cheveux sombres et arbore plus d'une fois le redouté petit sourire de son modèle. L'immense palais d'Elsenør regorge de tentures et meubles précieux, mais aussi de statues et bustes du tyran (culte de la personnalité) ; les lieux grouillent d'espions et de collaborateurs, il y règne une atmosphère de méfiance et la soldatesque armée jusqu'aux dents est omniprésente. La pensée et la justice y sont anéanties, et après la mort de Claudius, Hamlet comparaît devant un véritable tribunal qu'il défie avec sarcasme. Plus que jamais, ce Danemark-là « est une prison » (acte II/2) et la mer symbole de libération, propos du prince que Kozintsev prend à la lettre. L'action est plusieurs fois filmée à travers grilles et barreaux ; le petit peuple, quantité négligeable à peine présente, semble croupir dans l'anonymat, enfermé à l'intérieur d'écrasantes murailles (le pont-levis et sa grille qui se ferment comme une mâchoire sur les manants en début du film) ou perdu dans un lointain horizon (on aperçoit quelques quidams sans identité au retour d'Hamlet d'Angleterre). La frontière est menacée par l'armée norvégienne de Fortinbras en manœuvre, dit-on, vers la Pologne. Dans une certaine mesure, Elsenør, c'est aussi l'URSS des années 1960, privé de liberté de presse, de discours et d'existence individuelle. Kozintsev est conscient du monde qui sépare son scénario de la tragédie shakespearienne qui n'est, elle, ni épique, ni barbare, ni abstraite ou réaliste. Il livre sans grandiloquence l'esquisse d'un fil rouge concernant les circonstances politiques, militaires et sociales sous la coupe d'un État transformé en monumentale geôle. C'est là « son principal intérêt » (dixit G. Kozintsev, Shakespeare : Time and Conscience, London, Dennis Dobson, 1967, p. 234). Hamlet représente le héros socialiste intègre qui s'oppose à cet état de fait, mais aussi l'intellectuel mature qui a acquis son savoir à l'université de Wittenberg où le roi lui interdit désormais de retourner. Pasternak a héroïsé son prince : c'est un jeune homme sans conflits intérieurs et ne simulant à aucun moment la folie ; il est porté sur l'action quoique déplacé et isolé à la cour. Pas le temps de soliloquer : seules les circonstances retardent sa vengeance. Son fameux monologue, il ne le dit qu'en pensée (vu de dos) et par bribes, errant seul parmi la rocaille au bord de la mer : ce sont des réflexions qui restent secrètes, donc dangereuses pour le pouvoir. Le jeu d'Innokenti Smoktounovski mêle ce qui semblait incompatible auparavant : simplicité virile et aristocratie exquise, gentillesse et sarcasme caustique, état d'esprit moqueur et sacrifice de soi. Sa génitrice, la reine Gertrude, est montrée comme une femme aisée, gâtée, vaniteuse, habituée au luxe et à la jouissance, avec de constants changements de coiffure et de longues robes portées par ses suivantes ; c'est la représentation classique du capitalisme qui exploite son entourage sans même s'en rendre compte. Elle reste, jusqu'à la fin, fortement liée à son époux (chez Shakespeare elle a pris ses distances et soupçonne le danger que court son bouillant rejeton). Ici, elle meurt comme elle a vécu : une femme sans maturité émotionnelle ni volonté, qui arrive en retard au duel final. La relation mère-fils est très relâchée, distancée, sans trace œdipienne, aussi Hamlet ne manifeste-t-il pas la même violence face à elle. Toute autre est l'Ophélie de Pasternak : une petite sainte transformée en poupée, une enfant formatée pour la danse et les exigences sociales de son milieu, prisonnière de son vertugadin de fer, toujours surveillée par ses dames de compagnie. C'est un jouet mécanique au sourire artificiel, tentant même d'espionner celui qu'elle aime et qui finalement, n'ayant pas trouvé le bonheur ici-bas, se transforme métaphoriquement en mouette et s'envole sur les lieux-mêmes de son ensevelissement. Quant à son père Polonius, à Osric, à Rosencranz et Guildenstern (le sort de ces derniers n'est même pas mentionné), ce sont ici des fonctionnaires sans âme du système qui baisent la main de leurs maîtres : ils ne sont même pas méchants, simplement des instruments modérés du pouvoir. Le Hamlet de Kozintsev, c'est la pierre, la mer, le feu, le fer, la captivité, l'errance plus ou moins volontaire. Un monde froid. On y trouve rarement des gros plans : la tragédie étant ici un événement politique, le film abonde (un peu trop) en paysages sauvages fouettés par le vent, en extérieurs filmés en plans très larges, en avenues et panoramas presque opératiques. Sur la durée, les choix esthétiques du cinéaste courent le péril d'handicaper la narration au lieu de renforcer le drame et ses prolongements psychologiques. Blessé à mort, son héros quitte l'envahissant palais et ses courtisans serviles pour mourir à l'air libre. Il est cocasse de constater que des critiques communistes français comme George Sadoul n'y ont vu (ou n'ont voulu y voir) que du feu : on vante avec moult hyperboles le style et le travail artistique venus de l'Est, mais, à l'instar de la presse en URSS, on ignore tout rapprochement concret avec la politique récente. L'œuvre remporte le Prix spécial du Jury et une nomination au Lion d'or au Festival de Venise 1964, où il représente l'Union soviétique, ainsi qu'une cascade d'autres prix nationaux et internationaux (British Film Institute à Londres, Festival Shakespeare à Wiesbaden, San Francisco, Lima, San Sebastian, Istanbul, etc.). Couvert d'éloges dans son propre pays, Kozintsev couronnera sa carrière en 1974 avec un autre drame de Shakespeare, Korol' Lir (Le Roi Lear), son dernier film, chef-œuvre méditatif sur la vieillesse, tragédie de l'aveuglement et de la solitude, en faisant à nouveau appel à Pasternak et à Chostakovitch (cf. II. « Le royaume d'Angleterre », chap. 19.1). |

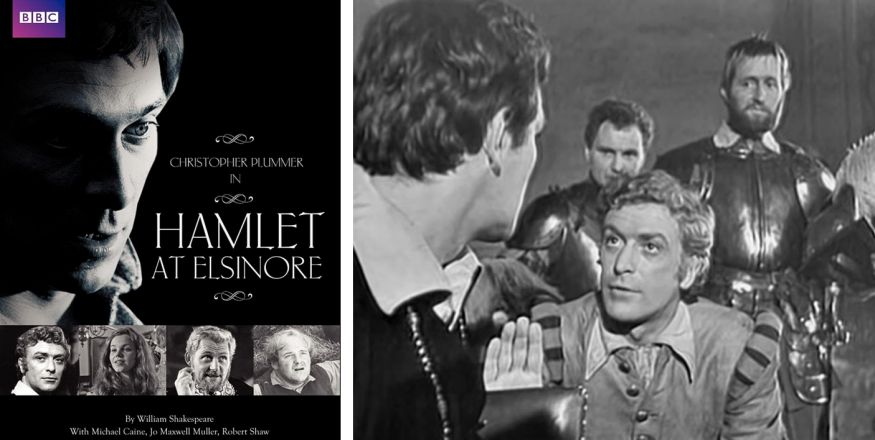

| 1964 | ** (tv) Hamlet at Elsinore (GB/DK) de Philipp Saville Peter Luke/BBC (London)-Danmarks Radio (København) (BBC One 19.4.64), 170 min. - av. Christopher Plummer (Hamlet), Robert Shaw (Claudius), Alec Clunes (Polonius), Jo Maxwell Muller (Ophelia), June Tobin (Gertrude), Michael Caine (Horatio), Donald Sutherland (Fortinbras), Dyson Lovell (Laërte), Alec Clunes (Polonius), Peter Prowse (Marcellus), Michael Goldie (Bernardo), David Calderisi (Rosencrantz), Bill Wallis (Guildenstern), David Swift (acteur jouant le roi), Lindsay Kemp (acteur jouant la reine), William Hobbs (le prologue), Steven Berkoff (Lucianus), Joby Blanshard (le capitaine), Roy Kinnear (le fossoyeur), Charles Carson (le prêtre), Philip Locke (Osric). Un casting royal et des extérieurs ignorés par la caméra depuis 1911 pour la BBC qui transporte son équipe au Danemark, dans le château de Kronborg à Elsingør, séjour de Hamlet, avec l'imposant Hall des Chevaliers (61 m. de long) pour le duel final - mais où l'électrification, alors inexistante, doit être assumée par les Anglais. L'initiative du film est danoise, mais faute d'argent, Copenhague s'allie avec Londres qui, une aubaine, célèbre ainsi les 400 ans de la naissance de Shakespeare. Les premiers fournissent 10 caméras avec techniciens, 200 figurants et décors, les seconds réalisateur et acteurs. Ni studio ni tréteaux de théâtre, tout est filmé sur place en septembre 1963, mobilisant une brochette de grande classe comprenant Christopher Plummer (nominé aux Emmy Awards), Robert Shaw (formidable en Claudius), Michael Caine et Donald Sutherland dans une de ses premières apparitions cinématographiques (le prince de Norvège, Fortinbras, personnage qui reprend sa place ici). Une interprétation mémorable, ni pontifiante ni mélodramatique. |

Alfred Ryder (à g.) et Julie Harris (à dr.) jouent « Hamlet » au Central Park à New York (1964).

| 1964 | (vd) Hamlet (US) de Bruce Minnix et Joseph Papp Larry Paulus/New York Shakespeare Festival ("Shakespeare in the Park") (CBS Special 17.6.64), 178 min. - av. Alfred Ryder (Hamlet), Julie Harris (Ophelia), Howard Da Silva (Claudius), Nan Martin (Gertrude), Clifford David (Laertes), Staats Cotsworth (Polonius), Lou Polan (le fantôme), Tom Klunis (Horatio), Chet London (Guldenstern), Ian Cameron (Rosencrantz), Morris D. Erby (Barnardo), Stacy Keach Sr. (Marcellus), Norman MacDonald (Osric), John Randolph (le fossoyeur), Michael Ryan (Fortinbras), Richard Smithies (Reynaldo). Une mise en scène plein air du Delacorte Theater dans le Central Park à New York (16.6.64), captée en vidéo pour CBS. Ophelia est interprétée par la surdouée Julie Harris, qui donna la réplique à James Dean dans East of Eden (1955) d'Elia Kazan. |

Nicol Williamson, Judy Parfitt, Anthony Hopkins. – Williamson avec Marianne Faithfull en Ophelia (1969).

| 1969 | Hamlet / Shakespeare's Hamlet (GB/US) de Tony Richardson Hans Gottschalk, Neil Hartley, Leslie Linder, Martin Ransohoff, Tony Richardson/Woodfall Film Productions (London)-Filmways Pictures Inc. (Sonoma County, Calif.)-Tony Richardson Productions (London), 118 min. - av. Nicol Williamson (Hamlet), Sir Anthony Hopkins (Claudius), Marianne Faithful (Ophelia), Judy Parfitt (Gertrude), Mark Dignam (Polonius), Michael Pennington (Laertes), Gordon Jackson (Horatio), Ben Aris (Rosencrantz), Clive Graham (Guildenstern), Peter Gale (Osric), Roger Livesey (le fossoyeur), John J. Carney (acteur jouant le roi), Richard Everett (acteur jouant la reine), Robin Chadwick (Francisco), Ian Collier (le prêtre), Micnael Elpnick (le capitaine), Roger Lloyd Pack (Reynaldo), Anjelica Huston. C'est le premier film de Hamlet tourné en couleurs. Il est signé Tony Richardson, qui fut avec Karel Reisz et Lindsay Anderson une des figures les plus marquantes du « Free Cinema » (l'équivalent anglais de la « Nouvelle Vague » en France). Contestataire dans l'âme, il a été fêté à Cannes avec A Taste of Honey (1961) et son picaresque et insolent Tom Jones (1963) lui a valu les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur. Méfiant face à Hollywood, il travaille aussi beaucoup sur les planches londoniennes avec sa troupe du « Free Theatre », établie dans le rendez-vous de la contre-culture, le Roundhouse Theatre à Camden, sur Chalk Farm Road. Il y monte Hamlet en février-avril 1969 et compte tenu du succès obtenu, décide de filmer la matière sur place avec son ensemble, dont font partie l'excessif et imprévisible Nicol Williamson (qui sera Merlin dans l'Excalibur de John Boorman), Sir Anthony Hopkins (le psychopathe cannibale du Silence des agneaux) en Claudius et Marianne Faithful (l'épouse de Mick Jagger) en Ophélie. Le budget est mincissime, les décors sont à peine esquissés et plongés dans la nuit, le fantôme paternel n'est qu'un rayon de lumière. La mise en scène met en avant les aspects sexuels de la trame, au point de suggérer une relation incestueuse entre Laertes et sa sœur. Mais la campagne publicitaire imbécile du film s'adresse aux teenagers qui ont adoré le Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli (1968), rappelant que « l'histoire d'amour entre Hamlet et Ophélie a été imaginée par l'auteur de Roméo et Juliette » (tiens !) et présentant un Hamlet « de notre époque, pour notre époque » ... Or Williamson, névrosé, ventru, la calvitie avancée, pourrait être le père d'Ophélie plutôt que son amoureux, tandis que Judy Parfitt, qui fait la mère du prince, a juste une année de plus que le héros en titre. Distribué par Columbia Pictures, le film sort en décembre 1969 à New York, puis en avril suivant à Londres. C'est un flop total, public et critique ; la redoutable Pauline Kael qualifie Williamson de « pire Hamlet qu'elle n'ait jamais vu » et cet échec tiendra Richardson éloigné du cinéma pendant une décennie. - N.B. : En 1971, Richard Harris annonce un Hamlet qu'il souhaite réaliser avec Mia Farrow (Ophélie), Sir Peter Ustinov (Polonius) et George C. Scott (Claudius), mais après hésitations, la Paramount se retire prudemment. Tant pour le cinéma. |

| 1970 | (tv) Hamlet príncipe de Dinamarca (ES) de Claudio Guerín Hill Série « Estudio 1: Gran Teatro clásico », Ramón Salgado/Radiotelevisión Española (Madrid) (TVE 23.10.70), 114 min. - av. Emilio Gutiérrez Caba (Hamlet), Maribel Martín (Ophelia), Fernando Cebrián (Claudius), María Luisa Ponte (Gertrude), Alfonso del Real (Polonius), Gerardo Malla (Laertes), Andrés Mejuto (acteur jouant le roi), José María Lucena (Rosencrantz), Valentin Conde (Guildenstern), Víctor Gabirondo (le prêtre), Pedro Valentín (Marcello), José Carabias (acteur jouant la reine), Alberto Fernández et Jacinto Martín (les fossoyeurs), Pedro Sempson (le fantôme). Le soliloque d'Hamlet est servi d'emblée en ouverture, avant le générique, par la silhouette du prince qui surgit des ténèbres et parle à l'objectif comme hypnotisé, puis sous le profil d'un château qui semble moins danois que castillan. Osric, le prince norvégien Fortinbras et autres personnages secondaires sont éliminés, Claudio Guerín Hill concentrant l'action sur la sphère familiale pour transformer les Hamlet en Atrides du nord. Des travellings circulaires audacieux animent l'apparition du fantôme et l'agonie finale entre Gertrude et Hamlet avec un gros plan exprimant la douceur finale dans les yeux de la reine. Dramatique aux accents cinématographiques filmée dans les studios de la Sevilla Films à Madrid-Alcampo. |

| 1970 | (tv) Hamlet (FI) de Jotaarkka Pennanen Yleisradio (Helsinki) (YLE 7.10.70), 108 min. - av. Hannu Kahakorpi (Hamlet), Kari Franck (Claudius), Ritva Arvelo (Gertrud), Olavi Ahonen (Polonius), Veikko Honkanen (Laertes), Pirjo Jääskeläinen (Ophelia), Erkki Pajala (Horatio), Sulevi Peltola (Rosenkrantz), Heimo Happonen (Guildenstern), Timo Närhinsalo (Osrick), Paavo Hukkinen (Voltimand). |

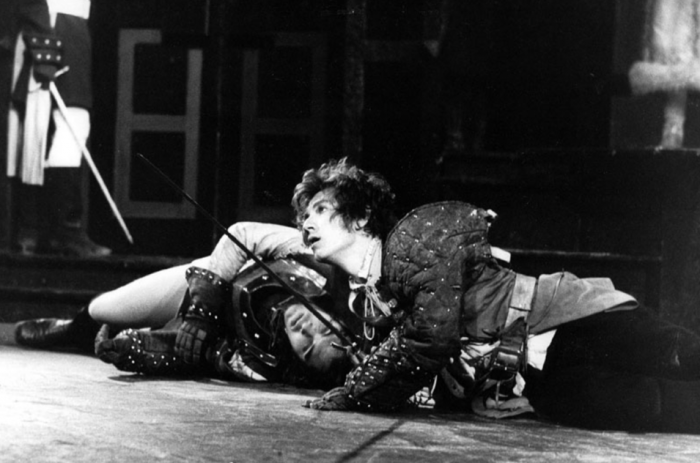

La double mort de Hamlet (Ian McKellen) et Laertes (Tim Pigott-Smith) (1970).

| 1970 | (tv) Hamlet (GB/US) de David Giles (tv) et Robert Chetwyn (th) Eddie Kulukundis, Robert Chetwyn/British Broadcasting Corporation BBC-The Prospect Theatre Company (Cambridge-Edinburgh) (USA; 7.11.70 / BBC Two 23.9.72). - av. Ian McKellen (Hamlet), Susan Fleetwood (Ophelia), Faith Brook (Gertrude), John Woodvine (Claudius), James Cairncross (Polonius), Tim Pigott-Smith (Laertes), Terence Wilton (Rosencrantz), Simon Prebble (Guildenstern), David Ashton (Francisco), Julian Curry (Horatio), Duncan Preston (Reynaldo), Alan Bennion (Voltimand, ambassadeur de Norvège), Ian Pigot (acteur jouant la reine), Stephen O'Rourke (Lucianus). L'acteur britannique Ian McKellen, 31 ans, a enchaîné depuis 1950 sans discontinuer plus de 180 pièces de théâtre. Dans ce Hamlet télévisé du Prospect Theatre, il campe un jeune noble qui (contrairement au prince hésitant d'Olivier) sait exactement ce qu'il doit faire mais ne se sent pas encore prêt à le faire, tandis que sa mère Gertrude noie sa faute et ses regrets dans le vin, ce qui explique sa fin accidentelle. Au cours de 1971, le comédien joue la tragédie en tournée avec sa troupe du Prospect Theatre dans plusieurs villes de Grande-Bretagne, à Rome, à Cologne et à Zurich avant de rejoindre la Royal Shakespeare Company. En 2024, l'acteur, à présent âgé de 84 ans, reprendra le rôle du prince danois au Theatre Royal Windsor, une prestation qui fera l'objet d'un long métrage, Hamlet : Ian McKellen de Sean Mathias, où il réimagine la tragédie sous la forme d'un thriller psychologique moderne. - Au cinéma, la consécration de Sir Ian McKellen, couronné du Prix Laurence Olivier, viendra en 2001-2003 avec la trilogie de Lord of the Rings (Le Seigneur des anneaux) de Peter Jackson, où il joue Gandalf, rôle qui lui vaudra une nomination à l'Oscar. |

| 1975 | (tv) Amleto (IT) de Maurizio Scaparro Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI Roma) (Secondo Programma 19.9.75), 145 min. - av. Pino Micol (Hamlet), Fernando Pannullo (Claudius), Delia Bertolucci (Gertrude), Patrizia Milani (Ophelia), Bruno Slaviero (Horatio), Giulio Pizzirani (Polonius), Agostino De Berti (Laertes), Luciano Roffi (Fortinbras), Edoardo Nevola (Rosencrantz), Guido Rutta (Guildenstern), Giampaolo Poddhige (Osric). - Captation de la mise en scène du Teatro Stabile de Bolzano. |

| 1978 | (tv) Hamlet (FR) de Renaud Saint-Pierre (tv) et Daniel Benoin (th) (FR3 23.6.79). - av. Michel Hermon (Hamlet), Bernard Fresson (Claudius), Claude Degliame (Gertrud), Martine Logier (Ophelia), Marcel Champel (Horatio), Hubert Saint-Macary (Laërtes), Jean-Paul Muel (Polonius), Réginald Huguenin (Fortinbras), Prosper Driss (Rosencrantz), Alain Bonneval (Guildenstern), Paul Descombes et Alain Duclos (les fossoyeurs), François (Reynado / Osric / Mercellus), Jean-Yves Barralon (Bernardo). - Captation de la mise en scène de Daniel Benoin à la Comédie de Saint-Étienne, enregistrée au Festival de Saintes (Arènes de Saintes, 6.7.78). |

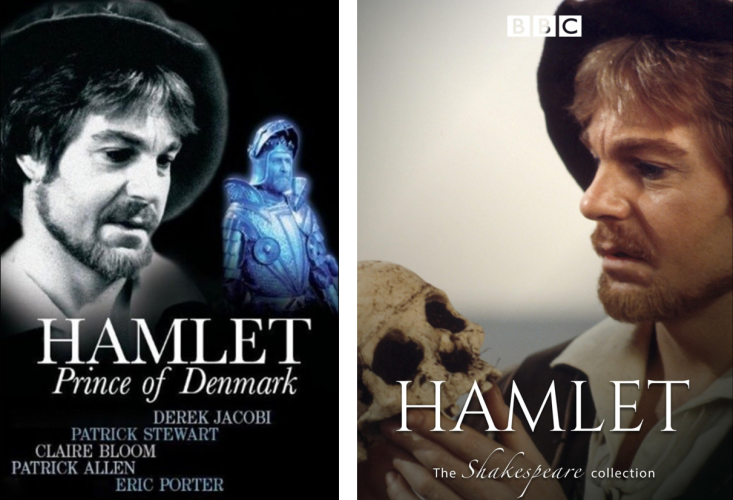

| 1980 | (tv) Hamlet, Prince of Denmark (GB) de Rodney Bennett Cedric Messina/« The BBC Television Shakespeare Plays », BBC-Time Life Television Productions (BBC Two 25.5.80 /PBS 10.11.80), 214 min. - av. Derek Jacobi (Hamlet), Claire Bloom (Gertrude), Eric Porter (Polonius), Lalla Ward (Ophelia), Patrick Stewart (Claudius), Robert Swann (Horatio), Patrick Allen (le fantôme), Emrys James (comédien jouant le roi), David Robb (Laertes), Christopher Baines (Francisco), Niall Padden (Bernardo), Raymond Mason (Rosencrantz), Jonathan Hyde (Guildenstern), Paul Humpoletz (Marcellus), John Humphry (Voltemand), John Sterland (Cornelius), Stuart Fell (Fortinbras), Ian Charkesi. (le capitaine norvégien), Reginald Jessup et Tim Wylton (les fossoyeurs), Peter Benson (le prêtre), Michael Poole (Osric), Peter Gale (l'ambassadeur d'Angleterre). Une transposition programmée dans le cadre d'une série prestigieuse de la BBC visant à filmer la totalité des pièces de Shakespeare. Elle réunit un trio de grande classe - Derek Jacobi, Claire Bloom et Eric Porter - filmé entièrement dans les studios de la BBC au Television Center de Shepherds Bush à Londres. Classique mais sans originalité. Un succès cathodique inouï aux États-Unis avec 5,5 millions de téléspectateurs. |

| 1989 | (tv) Hamlet (FR) de Pierre Cavassilas (tv) et Patrice Chéreau (th) France 3-La Sept Cinéma-Théâtre Nanterre Amandiers (La Sept 17.6.89 / FR3 21.3.90), 240 min. - av. Gérard Desarthe (Hamlet), Marianne Denicourt (Ophelia), Vincent Pérez (Laertes), Nada Strancar (Gertrude), Wladimir Yordanoff (Claudius / le fantôme), Bernard Ballet (Polonius), Pascal Greggory (Fortinbras / Francisco), Roland Amstutz (Marcellus), Thibault de Montalemberg (Horatio), Marc Citt (Osric / Bernardo), André Julien (Voltimand), Bruno Todeschini (Rosencrantz), Olivier Rabourdin (Guildenstern), Jérôme Kircher (Cornelius). Captation de la mise en scène de Patrice Chéreau au Théâtre Nanterre-Amandiers à Nanterre (29.11.88) et à Paris dans la Grande Halle de La Villette (30.11.89) ; première au Festival d'Avignon (9.7.88) avec Marthe Keller dans le rôle de Gertrude sur scène. Chéreau présentera aussi sa création à Moscou (sept. 1989). |

Gary Oldman et Tim Roth, deux amis d’enfance de Hamlet en route pour Elsingør (1990).

| 1990 | * Rosencrantz & Guildenstern - Are Dead (Rosencrantz & Guildenstern - sont morts) (GB/US/YU) de Tom Stoppard Emanuel Azenberg, Michael Brandman, Iris Merlis, Thomas J. Rizzo, Louise Stephens, Patrick Whitley/Brandenberg International-Thirteen/WNET, 118 min. - av. Gary Oldman (Rosencrantz), Tim Roth (Guildenstern), Richard Dreyfuss (le chef des comédiens), Donald Sumpter (Claudius), Ian Glen (Hamlet), Joanna Roth (Ophélie), Joanna Miles (Gertrude), Ian Richardson (Polonius), Ljubo Zecevic (Osric), Sven Medvesck (Laertes). La tragédie de Hamlet vue par deux de ses compagnons d'études à Wittenberg, Rosencrantz et Guildenstern, que Claudius a fait venir à la cour d'Elsingør afin de surveiller son neveu dont le comportement l''intrigue. En route, ils s'interrogent sur leur propre identité à peine esquissée (et qu'ils confondent, comme le public), sur la signification de leurs rôles minuscules dans cette affaire et le but de leur mission. Sous ses airs de benêt, le lymphatique Rosencrantz se livre à des inventions et découvertes (hamburger, machine à vapeur, biplan, etc.) qu'il n'arrive jamais à mener à bout, tandis que, vif et hargneux, Guildenstern passe son temps à le houspiller. A la suite de la représentation d'une pièce demandée par Hamlet, réquisitoire contre Claudius, ce dernier somme le tandem de partir pour l'Angleterre en compagnie d'Hamlet et leur confie une lettre dont ils ignorent le contenu, mais dans laquelle le monarque demande à son vassal britannique d'exécuter le prince. Mais lors de la traversée, le navire est attaqué par des pirates et Hamlet enlevé ; arrivés en Angleterre, les deux « faux amis » sont pendus, car Hamlet, méfiant, avait modifié le contenu de la missive. Le titre du film se réfère à l'une des dernières phrases de la pièce de Shakespeare, quand, face aux quatre cadavres à la Cour, l'ambassadeur anglais annonce que les envoyés danois ont été exécutés comme demandé. Le dramaturge britannique Sir Tom Stoppard, responsable des scénarios de Brazil (la terrifiante dystopie de Terry Gilliam, 1985) et Shakespeare in Love de John Madden en 1998 (qui lui a valu un Oscar), rédige à l'âge de 27 ans Rosencrantz and Guildenstern (1964), une pièce en vers d'un acte qu'il transforme et rallonge en prose en 1966, jouée au Edinburgh Festival Fringe, puis montée à l'Old Vic à Londres, à Paris au Théâtre Antoine avec Michael Lonsdale, Bernard Fresson et Jean-Pierre Marielle (sept. 1967), enfin à Broadway (Alvin Theater, oct. 1967, 420 représentations) où elle remporte 3 Tony Awards 1968 pour texte, décors et costumes. Devenue un classique du théâtre moderne, la pièce attire le cinéma, et Stoppard décide de l'adapter et de la mettre en scène lui-même, ceci après l'échec de la MGM en 1989 qui en avait racheté les droits pour 200'000 $. John Boorman, ami proche de Stoppard, devait diriger le film à Toronto avec Michael Caine et Terence Stamp dans les rôles-titres, Laurence Oliver en comédien-roi, Albert Finney en Polonius et Maggie Smith en Gertrude. Rien de cela ne s'étant concrétisé, Stoppard reprend lui-même les rênes et tourne de janvier à février 1990 en Croatie (studios Jadran à Zagreb, château de Brezovica, Maksimir) et en Slovénie (château de Brezice) ; Sean Connery, qui interprète le comédien en chef, doit se retirer pour cause de maladie. Le pari est risqué mais gagné en un premier temps, car si la presse semble mitigée, l'intelligentsia huppée de la Mostra de Venise décerne au film carrément le Lion d'or 1990. Les deux personnages en titre, deux comparses tout à fait mineurs chez Shakespeare, sont souvent coupés lors des représentations (Laurence Olivier e.a. les a ignorés en 1948) et, de fait, passablement stupides. Stoppard les présente comme les victimes inconscientes d'une destinée aberrante qu'ils ne peuvent contrôler et à laquelle ils s'avèrent incapables d'échapper. Seul le chef des comédiens ambulants, dont la troupe inspirée par le Nô japonais (gestes stylisés, flûtes, masques) est réunie à Elsingør le temps d'une représentation, connaît le théâtre élisabéthain et a deviné leur triste sort. Ils sont condamnés, sans alternative, tout comme la pièce de monnaie du début, qui, une fois lancée, finit toujours sur la même face. Naufragés de la condition humaine, les deux nigauds interrogent le destin tout en se demandant si les réponses sont aussi importantes que les questions... La narration souligne ainsi l'absurdité de la tragédie hamlétienne, mêlée à l'absurde existentiel du Beckett d'En attendant Godot et, plus récent, au non-sens des Monty Python. Héros involontaires et inconscients d'une tragicomédie existentialiste, ils ne savent pas vraiment qui ils sont et encore moins pourquoi ils ont la corde autour du cou. Manifestement, Stoppard s'amuse comme un fou avec ses deux personnages ballottés par l'histoire, mais son œuvre facétieuse reste prioritairement une concoction de théâtre où le verbe prime, et si, aux yeux de beaucoup de spectateurs, son film n'a pas bien vieilli, c'est que le récit imagé n'est pas à la hauteur de ses folles tirades et que la répétition visuelle finit par lasser - ou endormir - au lieu d'engendrer la réflexion. - DE: Rosenkranz und Güldenstern sind tot, IT: Rosencrantz e Guidenstern sono morti, ES: Rosencrants y Guildenstern han muerto. |