VII - L’EUROPE DU NORD : SUÈDE, DANEMARK, NORVÉGE, FINLANDE ET ISLANDE

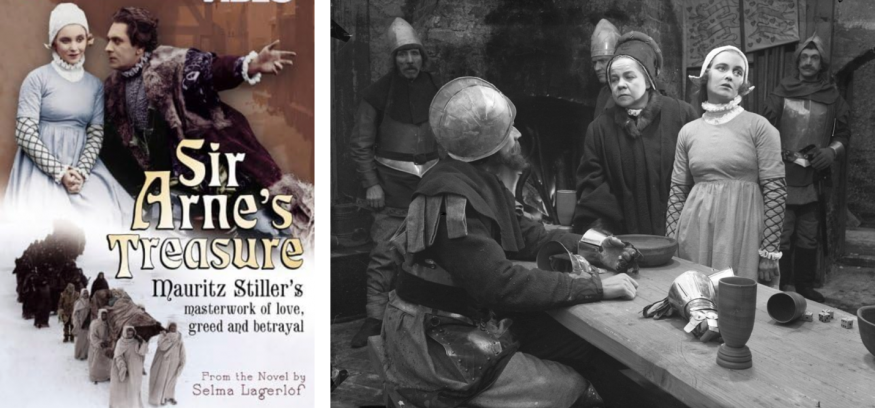

« Herr Arnes pengar (Le Trésor d'Arne) » (1919) de Mauritz Stiller.

2. LES ROYAUMES DU DANEMARK, DE LA NORVÈGE ET DE LA SUÈDE

Avec la christianisation achevée vers l'an 1000, suivie de l'étatisation des royaumes de Danemark et de Norvège, les régions du Nord se stabilisent, les expéditions navales à tout vent disparaissent progressivement - et avec elles le monde « viking ». Le chétif Harald Béåtand dit à la Dent bleue (Harald Gomsson) unifie les nombreux clans du Danemark et se convertit au christianisme en 966. Sa conversion renforce son autorité royale face au thing (assemblées gouvernementales), car elle confère à la personne royale une nouvelle sacralité confirmée par Rome ou Byzance, tandis que les chefs locaux perdent une grande partie de leur pouvoir politique. Le Danemark domine alors la Norvège et - sous le règne de Knut II dit le Grand (1016/1035) - aussi une partie de l'Angleterre. Enrichi par ses expéditions en Angleterre, Olaf Ier Tryggvason est le premier roi chrétien de Norvège (mort sur le champ de bataille en l'an 1000). Olaf II Haraldsson poursuit son activité missionnaire en extirpant le paganisme par les armes pour faire du christianisme la religion du pays, ce qui lui vaudra d'être canonisé par l'Église (saint Olaf). L'lslande devient un fief norvégien en 1261 et passe au royaume de Danemark en 1537, suivie du Groenland.

L'unification de la Suède en royaume - avec le Götaland (pays des Goths) au sud - se produit aussi au Xe siècle et le pays se convertit progressivement au christianisme à partir du règne du monarque norvégien Olaf III Skötkonung, entre le IXe et le XIe siècle, malgré de fortes oppositions jusqu'au XIIIe siècle. Fondée en 1397 à l'initiative de Marguerite Ire de Danemark, l'UNION DE KALMAR réunit le Danemark (le pays nordique le plus peuplé et le plus riche), la Suède et la Norvège sous un seul monarque - danois - en une puissante confédération. Mais les Suédois n'apprécient ni la concentration du pouvoir à Copenhague ni les guerres menées par les Danois au Sud, conflits qui affectent leurs exportations. Exigeant plus d'autonomie, ils élisent régulièrement un roi autre que celui de Danemark et de Suède. Suite au « bain de sang de Stockholm », au cours duquel quelque 90 nobles, maires et conseillers municipaux sont exécutés par l'archevêque d'Uppsala (au service de Christian II de Danemark), le Suédois Gustav Ier Vasa organise une guerre de libération contre l'oppression danoise et est élu premier roi de Suède en 1523. L'année suivante, il rompt tout contact officiel avec Rome, le Nouveau Testament est traduit en suédois et la Réforme protestante est introduite - non sans conflits - à partir de 1536, suivie du rejet définitif du catholicisme en 1600. Toutefois, la dissolution de l'Union de Kalmar ne modifie en rien la situation de la Norvège qui, tout en portant le titre de royaume, restera politiquement une province danoise (avant d'être attribuée à la Suède en 1814). Pendant quatre siècles, le danois sera la langue officielle de l'administration norvégienne et les Norvégiens seront obligés d'aller à Copenhague pour bénéficier de formations professionnelles sérieuses. En 1537, le roi Christian III de Danemark impose à son tour la Réforme luthérienne comme religion officielle dans son pays comme en Norvège, ce qui permet à la couronne de s'emparer des biens de l'Église romaine.

La Finlande reste jusqu'au XIe siècle un territoire habité par des tribus peu belliqueuses et sans cohésion politique, ce qui facilite d'ailleurs leur rapide soumission. Trois régions s'y distinguent : le Sud-Ouest (aux alentours de la future ville de Turku), le Sud (aux alentours de la future Helsinki) et la Carélie. Jusqu'à la christianisation de la Scandinavie, les raids vikings ont poussé les Finnois à se réfugier à l'intérieur des terres, vivant des ressources des lacs et des forêts. Avec la principauté de Novgorod fondée par les Varègues suédois au Xe siècle, l'occupation de la Finlande (ou Österland) devient un enjeu stratégique pour ces puissances nouvellement chrétiennes (catholiques à l'époque pour la Suède et le Danemark, orthodoxe pour Novgorod), et en 1157, la Finlande est annexée par le roi de Suède Eric IX le Saint (avant de passer à la Russie en 1809). En 1595, l'Estonie est annexée à son tour par le royaume de Suède qui, au cours du siècle suivant, deviendra une des grandes puissances d'Europe.

L'unification de la Suède en royaume - avec le Götaland (pays des Goths) au sud - se produit aussi au Xe siècle et le pays se convertit progressivement au christianisme à partir du règne du monarque norvégien Olaf III Skötkonung, entre le IXe et le XIe siècle, malgré de fortes oppositions jusqu'au XIIIe siècle. Fondée en 1397 à l'initiative de Marguerite Ire de Danemark, l'UNION DE KALMAR réunit le Danemark (le pays nordique le plus peuplé et le plus riche), la Suède et la Norvège sous un seul monarque - danois - en une puissante confédération. Mais les Suédois n'apprécient ni la concentration du pouvoir à Copenhague ni les guerres menées par les Danois au Sud, conflits qui affectent leurs exportations. Exigeant plus d'autonomie, ils élisent régulièrement un roi autre que celui de Danemark et de Suède. Suite au « bain de sang de Stockholm », au cours duquel quelque 90 nobles, maires et conseillers municipaux sont exécutés par l'archevêque d'Uppsala (au service de Christian II de Danemark), le Suédois Gustav Ier Vasa organise une guerre de libération contre l'oppression danoise et est élu premier roi de Suède en 1523. L'année suivante, il rompt tout contact officiel avec Rome, le Nouveau Testament est traduit en suédois et la Réforme protestante est introduite - non sans conflits - à partir de 1536, suivie du rejet définitif du catholicisme en 1600. Toutefois, la dissolution de l'Union de Kalmar ne modifie en rien la situation de la Norvège qui, tout en portant le titre de royaume, restera politiquement une province danoise (avant d'être attribuée à la Suède en 1814). Pendant quatre siècles, le danois sera la langue officielle de l'administration norvégienne et les Norvégiens seront obligés d'aller à Copenhague pour bénéficier de formations professionnelles sérieuses. En 1537, le roi Christian III de Danemark impose à son tour la Réforme luthérienne comme religion officielle dans son pays comme en Norvège, ce qui permet à la couronne de s'emparer des biens de l'Église romaine.

La Finlande reste jusqu'au XIe siècle un territoire habité par des tribus peu belliqueuses et sans cohésion politique, ce qui facilite d'ailleurs leur rapide soumission. Trois régions s'y distinguent : le Sud-Ouest (aux alentours de la future ville de Turku), le Sud (aux alentours de la future Helsinki) et la Carélie. Jusqu'à la christianisation de la Scandinavie, les raids vikings ont poussé les Finnois à se réfugier à l'intérieur des terres, vivant des ressources des lacs et des forêts. Avec la principauté de Novgorod fondée par les Varègues suédois au Xe siècle, l'occupation de la Finlande (ou Österland) devient un enjeu stratégique pour ces puissances nouvellement chrétiennes (catholiques à l'époque pour la Suède et le Danemark, orthodoxe pour Novgorod), et en 1157, la Finlande est annexée par le roi de Suède Eric IX le Saint (avant de passer à la Russie en 1809). En 1595, l'Estonie est annexée à son tour par le royaume de Suède qui, au cours du siècle suivant, deviendra une des grandes puissances d'Europe.

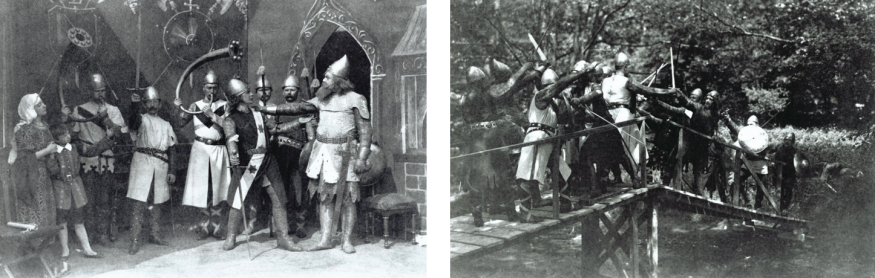

Luttes de pouvoir au Danemark dans « Ridderen af Randers Bro » (1908).

| 1908 | Ridderen af Randers Bro / Den sorte Hertug (Le Duc noir) (DK) de Viggo Larsen Ole Olsen/Nordisk Films Kompagni (Valby-Køpenhavn), 185 m./9 min. - av. Robert Storm Petersen, Viggo Larsen, Gustav Lund, Rigmor Holger-Madsen. En mars 1340, pendant la période dite du « temps sans roi » après le décès de Christophe II, le pays sombre dans le chaos. Le chevalier Svend Trøst fait la cour à damoiselle Ellen, fille du célèbre seigneur jutlandais Niels Ebbesen, quand surviennent l'usurpateur Gerhard III de Holstein dit « le Comte noir » et ses mercenaires allemands qui s'emparent du pays. Le couple tente de se cacher, mais Ellen est découverte et capturée. Le comte ordonne son incarcération dans la tour de la prison. Svend risque sa vie en cherchant vainement à la libérer. Il rejoint Ebbesen et ensemble, ils organisent la rébellion armée, prennent le comte en embuscade le 1er avril à Randers et le tuent. Svend peut épouser Ellen dans le château paternel. Une page localement connue tirée de l'historiographie danoise. |

| 1908 | Falkedrengen (Le Jeune Fauconnier) (DK) de Viggo Larsen Ole Olsen/Nordisk Films Kompagni (Valby-Køpenhavn), 113 m./6 min. - av. Petrine Sonne, Carl Alstrup, Elith Polo. Le vieux chevalier Jørgen Due étant mobilisé sur ordre du roi, il remet les clefs du château à sa fille Inger. Restée seule avec un jeune fauconnier, elle est surprise et capturée par des soldats ennemis. Le fauconnier parvient à s'échapper pour alerter son maître, déjoue les ruses de l'adversaire en traversant les lignes ennemies et, quoique blessé au bras, parvient à alerter Sire Due. Celui-ci marche sur le château et libère sa fille qu'il donne à marier au courageux fauconnier après avoir adopté ce dernier. |

Cabales et jalousie dans le manoir d’Ulfåsa (« Bröllopet på Ulfåsa », 1910).

| 1909/10 | Bröllopet på Ulfåsa [=Les noces à Ulfåsa] (SE) de Carl Engdahl Svenska Biografteatern AB (Kristianstad), 12 min. - av. Oscar Söderholm (le comte Birger), Georg Dalunde (Bengt Lagman), Wilgot Ohlsson (Knut Algottson), Frida Greiff (Sigrid, sa fille), Carl Engdahl (Björn, l'écuyer de Knut), Otto Holmén (Botvid, le prieur de Vreta). Dans le vieux manoir d'Ulfåsa (Östergötland), en Suède. Bengt Lagman est fait chevalier par son frère, Birger Jarl. Un jour, la belle Sigrid, fille de Knut Algotsson, est agressée par des bandits de grand chemin dans la forêt, mais Bengt et ses hommes passent par là et parviennent à la sauver ; ils tombent amoureux. Déguisé en simple écuyer, Bengt rend visite à Algotsson à Vreda pour lui demander la main de sa fille, mais, bien qu'il lui ait sauvé la vie, il essuie un refus, car, lui dit-on, celui qui veut épouser Sigrid doit être un chevalier avec des biens, du pouvoir et surtout la capacité de le venger de Birger Jarl, l'ennemi juré d'Algersson. Bengt le prend au mot, rentre chez lui, se change et retourne avec sa suite au domicile d'Algotsson, où il se présente désormais sous son vrai nom. Grâce à une ruse, sa demande en mariage aboutit. Le mariage est bientôt célébré à Ulfåsa. Cependant, la joie est troublée par un cadeau de Birger Jarl, qui désapprouve le choix de l'épouse de son frère. Il s'agit d'une robe faite d'un tissu coûteux, mais avec un simple ourlet en peau de veau, faisant allusion à Sigrid. Bengt fait décorer l'ourlet de perles et de pierres précieuses, puis renvoie le cadeau à Birger. Birger devient encore plus rancunier et part avec son entourage pour Ulfåsa. Sigrid le rencontre seule et réussit bientôt à le faire changer d'avis grâce à ses révélations. Les frères se réconcilient dans la joie générale. - Une adaptation de la pièce éponyme de Frans Hedberg (1865) tournée en 1909 à Kristianstad et au château de Vittskövle. - GB: Wedding at Ulfasa. |

Un remake inachevé (?) des « Noces à Ulfåsa » (1910).

| 1910 | Bröllopet på Ulfåsa (SE) de Gustaf « Muck » Linden AB Svenska Biografteatern (Kristianstad). - av. Ivan Hedqvist (Bengt Lagman), Albin Laven (Knut Algotsson), Lilly Wasmuth (Ingrid), Ellen Appelberg (Sigrid), Emile Stiebel (le prieur Botvid), Torre Cederborg (Sune), Axel Janse (Björn), Anna-Lisa Hellström (Inga). - Adaptation de la pièce éponyme de Frans Hedberg (1865), déjà filmée quelques mois plus tôt (cf. supra). Trois scènes du premier acte se déroulant dans la demeure de Knut Algotsson sont tournées en juillet 1910, mais le film (qui devait durer 23 minutes) est probablement resté inachevé. |

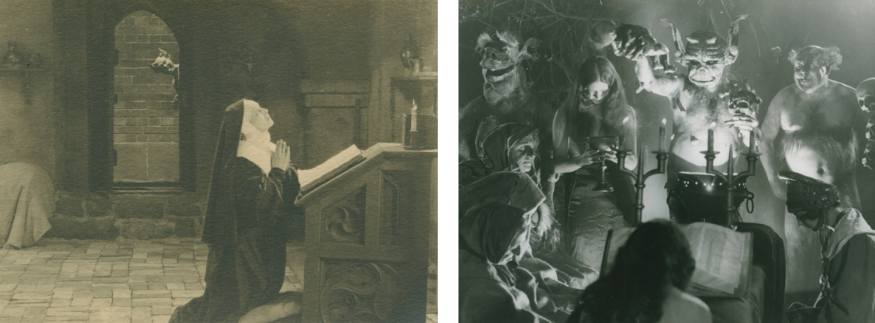

Les méfaits d’un moine libidineux (« Nonnen fra Asminderød », 1911).

| 1911 | Nonnen fra Asminderød (DK) Ole Olsen/Nordisk Films Kompagni (Valby-Køpenhavn), 332 m. - av Carl Alstrup, Edith Buemann (Dame Marthe), Lauritz Olsen (le sculpteur Klenz), Victor Fabian et Valdemar Møller (deux moines), Ella La Cour, Ingeborg Rasmussen et Petrine Sonne (trois nonnes), Doris Langkilde, Axel Mattson. Secrètement amoureux d'une jeune femme, dame Marthe, un moine défroqué la surprend dans les bras d'un autre et la dénonce à son père. Celui-ci place Marthe dans un couvent tandis que le moine engage des hommes d'armes pour capturer son rival et l'enfermer dans un donjon. La jeune femme parvient à l'alerter de son sort, il s'évade et obtient l'aide d'un puissant seigneur. Entretemps, Marthe parvient à se défendre des avances du capucin à l'aide d'un crucifix. Repoussé, l'ignoble agresseur la dénonce à la prieure et l'accuse de blasphème ; la malheureuse est condamnée à être enterrée vivante dans les caves du couvent, mais le seigneur arrive à temps pour la sauver tandis que le religieux défroqué subit un juste châtiment. |

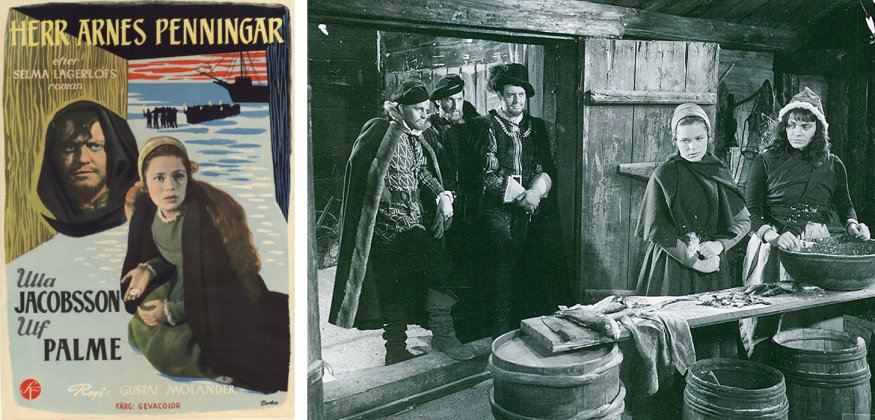

| 1919 | *** Herr Arnes pengar : En vinterballad i 5 akter (Le Trésor d'Arne) (SE) de Mauritz Stiller Charles Magnusson/AB Svenska Biografteatern (Rasunda), 2219 m./122 min. - av. Richard Lund (Sir John Archie), Hjalmar Selander (le pasteur Arne), Concordia Selander (son épouse), Mary Johnson (Elsalill), Gösta Gustafson (le suffragant), Erik Stocklassa (Sir Philip), Bror Berger (Sir Donald), Stina Berg (l'hôtelière), Axel Nilsson (le poissonnier Torarin), Wanda Rothgarth (Berghild Arne, sœur adoptive d'Elsalill), Gustav Aronson (le capitaine du navire), Jenny Öhrström Ebbesen (Katri, mère de Torarin), Josua Bengtson (le geôlier), Georg Blomstedt (l'aubergiste), Yngve Nyqvist (le charbonnier), Albin Erlandson et Artur Rolén (deux marins), Concordia Salander, Hjalmar Salander. Synopsis : En septembre 1574, le roi Johan III de Suède découvre une conspiration parmi les mercenaires écossais à son service et fait renvoyer la troupe et incarcérer leurs chefs. Trois d'entre eux, Sir John Archie, Sir Donald et Sir Philip, parviennent à s'échapper en tuant leur geôlier et, déguisés en tanneurs itinérants, ils tentent de gagner la ville portuaire de Marstrand dans la province de Bohuslän. Mais le navire qui devrait les ramener en Écosse y est bloqué dans les glaces du fjord. Affamés, ivres et épuisés, les trois s'introduisent de nuit dans le riche presbytère de Maître Arne, pasteur de Solberga ; sa fortune amassée proviendrait du pillage des cloîtres catholiques d'avant la Réforme et, dit-on, elle lui portera un jour malheur. Ils l'assassinent ainsi que son épouse et toute la maisonnée présente après s'être emparés d'un volumineux coffre plein de pièces d'or, puis incendient la propriété. Les gens de l'auberge voisine de Solberga éteignent le feu et y découvrent l'unique survivante, Elsalill, la fille adoptive qui a pu se cacher à temps. Torarin, un poissonnier, prend l'enfant perturbée à son service à Marstrand où elle s'éprend au fil des jours de l'élégant Sir Archie qui, quoique hanté par des souvenirs sanglants, lui demande de l'accompagner en Écosse. Pour Elsalill, l'idylle est toutefois troublée par le souvenir persistant de l'assassinat de sa sœur adoptive Berghild Arne, égorgée sous ses yeux (depuis sa cachette) malgré les supplications de la victime. Le fantôme de la malheureuse la poursuit jour et nuit et semble la conduire vers la taverne où les Écossais tuent le temps en attendant que les glaces du fjord fondent enfin. Depuis le cellier où elle fait la vaisselle, elle surprend une conversation dans la taverne qui lui ouvre les yeux : Sir Archie et ses deux complices qui s'y enivrent la bourse pleine sont en fait les meurtriers du pasteur et c'est même son bel amoureux qui a plongé son poignard dans le cœur de sa sœurette adorée. À la fois bouleversée et tiraillée, elle finit par dénoncer le trio à la maréchaussée, mais soutenus par leurs anciens hommes d'armes, les Écossais repoussent la faible garde municipale. Toutefois, écœuré par ses complices sans scrupules ni conscience, Sir Archie les quitte et se dirige seul vers la mer. Elsalill le rattrape, lui avoue l'avoir dénoncé malgré son amour et se jette dans ses bras. Le couple se réfugie dans la cabane de Torarin, bientôt encerclée par les hommes d'armes. Sir Archie redevient un loup et se sert d'Elsalill comme bouclier, mais elle se donne la mort en se laissant transpercer par les lances des soldats ; Sir Archie se sauve en emmenant son cadavre pour le cacher auprès de ses complices sur le navire toujours bloqué. Le capitaine explique aux mercenaires écossais à bord que sur décret céleste son bateau restera prisonnier des glaces tant que le mal n'en aura pas été extorqué. Les mercenaires livrent alors leurs trois chefs criminels à la maréchaussée. À la tombée de la nuit, une colonne des femmes de Marstrand ramène le corps d'Elsalill dans la ville. Au fur et à mesure qu'elles avancent, la tempête et les vagues brisent la glace derrière elles, faisant place au navire : les portes de la mer sont désormais réouvertes. |

| La matière de cette « ballade d'hiver en cinq actes » provient de Herr Arnes penningar, un bref roman de Selma Lagerlöf, prix Nobel de littérature, paru en 1891 (trad. Les écus de Messire Arne, 1910). L'élite des réalisateurs scandinaves, célèbre pour avoir fait avancer l'écriture du cinéma muet, a promu l'initiative : Victor Sjöström a établi le contact avec l'auteure réticente dès 1917 en adaptant avec succès La Fille de la Tourbière (Tösen från stormyrtorpet) suivi de La Voix des ancêtres (Ingmarssönerna) en 1919, puis, n'étant plus libre, lui a recommandé Moritz Stiller à sa place pour diriger Le Trésor d'Arne. Ce dernier s'attaque au scénario avec Gustav Molander - qui signera un remake sonore et en couleurs du film en 1954 (Herr Arnes penningar, cf. infra). La matière a du reste déjà séduit le grand Max Reinhardt qui a transféré le livre traduit par Gerhart Hauptmann sur les planches du Deutsches Theater à Berlin (17.10.17), interprété sous le titre de Winterballade par Emil Jannings, Paul Wegener et Werner Krauss. Excusez du peu. Cette version scénique a été à son tour traduite en suédois (Vinterballaden) et présentée en 1918 au Nya Teater à Göteborg. C'est dire que l'attente est grande lorsque le fougueux Stiller, un des plus doués parmi les jeunes réalisateurs du pays, s'attelle à la tâche (il percera internationalement en 1924 avec La Légende de Gösta Berling, aussi d'après Lagerlöf, film qui lui vaudra, à lui comme à sa découverte Greta Garbo, un contrat à Hollywood). Le tournage se fait du 12 février au 10 mai 1919 aux studios de la Svenska Biografteatern à Rasunda (faubourgs de Stockholm), puis en extérieurs dans l'archipel de la capitale, à Lidingö, Värtan, sur l'île de Furusund et à Skutskär (comté d'Uppsala). Stiller respecte le texte de Selma Lagerlöf dans lequel les morts - ici silhouettes évanescentes - montrent le chemin aux vivants et où la mer exige justice, mais il inclut ces éléments fantastiques (l'épouse d'Arne « entend » l'aiguisage des couteaux à des kilomètres de là) sans pour autant transformer son récit en histoire de fantômes. Le cinéaste rétablit l'ordre chronologique du récit et supprime certains épisodes surnaturels mais maintient son message spirituel, tout en liant visuellement la nature - omniprésente à travers le leitmotiv de la neige - aux événements intérieurs et permettant à ses acteurs des gestes ou comportements qui ne font pas avancer l'intrigue mais traduisent un état d'âme particulier, perplexe et paralysant. Le jeu très sobre voire minimaliste des acteurs tranche fortement avec les exagérations mimiques de l'époque, en particulier chez la femme-enfant, une morte en sursis et impropre au travail qu'interprète la ravissante Mary Johnson, 17 ans, révélation du film - « son véritable trésor », écrira Louis Delluc - dont le traumatisme et le dilemme cornélien véhiculent une émotion déchirante (Stiller la réutilisera dans Le Vieux Manoir, à nouveau d'après Lagerlöf, en 1923). L'abominable massacre de la maisonnée d'Arne n'est pas montré, on le recompose qu'après coup, et, figés dans une station forcée, piégés dans un décor qui les submerge, tous les protagonistes sont livrés au désœuvrement, soumis à un jeu de patience : celui de retourner en Écosse, celui d'arrêter les criminels, celui de libérer les navires. Le film frappe aussi par son soin pictural, ses audacieux mouvements d'appareil (le travelling arrière circulaire dans la prison) et ses tableaux influencés par le peintre finlandais Albert Edelfelt, chantre d'un réalisme quotidien sans fioritures décoratives. Enfin, l'image de la longue procession noire et sinueuse traversant la glace et qui ouvre les portes de la mer a marqué Fritz Lang (Les Nibelungen), Orson Welles (la procession funèbre d'Othello) et en particulier S. M. Eisenstein pour la fin d'Ivan le Terrible (première partie) ; elle figure aujourd'hui même sur un timbre-poste suédois. Le film est un succès immédiat et proprement international qui place le cinéma muet suédois au sommet des efforts artistiques de l'époque. Son exploitation en salle couvre non seulement toute l'Europe (Russie comprise) et les États-Unis, mais aussi l'Amérique latine, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Égypte, la Birmanie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Outre des dramatisations musicales pour la radio (Herr Arnes penningar de Gösta Nystroem, livret de Bertil Malmberg, sur Sveriges Radio, 26.11.59) et l'opéra (Stora Teater de Göteborg, 6.1.61), la Tchécoslovaquie produira aussi un court métrage animé du sujet, Poklad pana Arna (1968) de Václav Bedrich, un lointain hommage de 19 minutes. - GB/US : Sir Arne's Treasure / Snows of Destiny / The Three Who Were Doomed / The House of Arne, DE : Herrn Arnes Schatz, IT : Il tesoro di Arne, ES : El tesoro di Arne. |

| 1920 | * Prästänkan [=La veuve du pasteur] (La Quatrième Alliance de Dame Marguerite) (SE) de Carl Theodor Dreyer Charles Magnusson/AB Svensk Filmindustri (Stockholm), 94 min./71 min. - av. Hildur Carlberg (Dame Margarete), Einar Röd (Söfren Ivarson), Greta Almroth (Mari, sa fiancée), Mathilde Nielsen (Gunvor, la domestique), Olav Aukrust (le premier candidat), Kurt Welin (le second candidat), Emil Helsengreen (le jardinier), William Ivarson (le pasteur voisin), Lorentz Thyhold (le bedeau). Dans un village norvégien au XVIe siècle. Le jeune Söfren Ivarson est face à un inextricable dilemme: afin de pouvoir épouser Mari, celle qu'il aime, il doit être pasteur. Or selon la coutume locale, pour obtenir la charge de pastorat il doit épouser la veuve du précédent pasteur, Dame Marguerite. Celle-ci est âgée de plus de 70 ans et a déjà connu trois maris. Söfren l'épouse malgré tout, mais engage sa chère Kari comme servante au presbytère en la faisant passer pour sa sœur. Puis, en se déguisant sous les traits du Diable, il tente de faire mourir de peur la vieille dame dont il subit quotidiennement la tyrannie méticuleuse. Il échoue lamentablement, roué de coups de bâton ; plus tard, il déplace une échelle du grenier dans l'espoir qu'elle s'y rompe le cou. Comble de malchance, c'est Kari qui en est la victime. Mais Dame Marguerite entreprend de la soigner et lui sauve miraculeusement la vie. Ému, Söfren lui avoue la vérité. La vieille dame décide alors d'assurer le bonheur du jeune couple, se met au lit et meurt. Enfin mariés, Kari et Söfren, bouleversés mais reconnaissants, lui rendent hommage. Une gaillarde chronique médiévale au ton de fabliau tirée de la nouvelle Prestekonen (1901) du pasteur-poète norvégien Kristofer Janson et filmée en Norvège de juin à août 1920 dans le musée de plein air de Maihaugen à Lillehammer. Âgée de 76 ans, l'actrice interprétant Dame Marguerite décède au lendemain du tournage. Venant du très austère mais magistral cinéaste de La Passion de Jeanne d'Arc (1928), Vampyr (1932) ou Jour de colère / Dies irae (1943), ce film malicieux peut étonner et Dreyer avouera plus tard du bout des lèvres qu'il « l'aimait bien », car il illustrait « la joie sur un fond grave ». Verdeur, ton picaresque et poésie s'y mélangent sans peine sur un fond qui brasse le surnaturel et le quotidien le plus réaliste. - GB/US : The Parson's Widow / The Fouth Marriage of Dame Margaret / Youth to Youth, DE : Die Pastorenwitwe / Nach Recht und Gesetz, IT : La vedova del pastore, ES : La viuda del pastor. |

Le célibat devient obligatoire pour tous les prêtres (« Högre ändamål », 1921).

| 1921 | Högre ändamål : Legend i fyra delar [=Le But Supérieur. Légende en quatre parties] (SE) de Rune Carlsten Charles Magnusson/AB Svensk Filmindustri (Stockholm), 1511 m./74 min. - av. Ivar Nilsson (le prêtre Dominus Peder), Edith Erastoff (Maria, sa femme), Theodor Blick (l'archidiacre), Jessie Wessel (Brita), Mathias Taube (Claus, son mari), Gösta Gustafson (Frère Martin), John Ekman (le forgeron), Wilhelm Haqvinius (Peders), Artur Rolén, Siegfried Fischer et Eric Magnusson (trois fermiers). Au XIIIe siècle dans un village suédois. Lors de la messe, le prêtre catholique Dominus Peder tance publiquement, devant toute la congrégation et au nom de l'Église, un couple de paysans qui ne s'entend plus, même s'il sait que Claus, le mari, est une brute qui rend la vie infernale à sa compagne Brita et que cette dernière est bien décidée de s'en aller. En plus de prêtre, Peder est aussi agriculteur, heureux en mariage avec ses enfants. Or l'archidiacre délégué par Rome arrive au village pour lui communiquer l'ordre du Conseil de l'Église : le célibat doit être rendu obligatoire pour tous les prêtres. Tous les mariages contractés doivent être dissous en raison des « besoins supérieurs » décidés par le pape. Consterné, Peder vit un temps dans la désobéissance de l'Église, mais les villageois commencent à critiquer son comportement de « pécheur ». Une épidémie qui frappe le village est interprétée par Frère Martin comme un signe de la colère divine ; la foule des croyants pénètre dans la maison de Peder et casse le lit conjugal. Maria s'enfuit en emmenant ses enfants chez ses parents, tandis que, de rage, Peder brise la fenêtre de son église, arrache le crucifix, détruit les tombes et profère des blasphèmes contre le christianisme avant de sombrer dans la dépression. L'année suivante, il revoit sa petite famille, sa mélancolie s'apaise. Or l'archidiacre lui annone cette fois que Rome a changé d'avis, estimant que les règles de célibat seraient trop inhumaines : le Pape accorde donc aux prêtres une licentia occulta, soit la permission de vivre avec une gouvernante, à condition que celle-ci ne soit pas l'épouse d'avant. Dégoûté, Peter et sa famille décident de « défier Dieu et le monde » et quittent le pays. Le scénario est tiré d'un texte éponyme d'August Strindberg qui figure dans le recueil de nouvelles Svenska öden och äfventyr (1882); la fin provocative, où le prêtre se révolte, faisant passer son amour conjugal et familial avant le « but supérieur » hypocrite du célibat selon Rome, a toutefois été supprimée dans la plupart des éditions. Le film est tourné dans les nouveaux studios d'AB Skandia (« Filmstaden ») à Stocksund avec des extérieurs à Långängen près de Stocksund; l'acteur Ivar Nilsson y fait sa seule apparition à l'écran. La presse est sévère, on trouve le film terne et monotone, dépourvu de la verve colérique strindbergienne. Quant au public petit-bourgeois suédois, il boude le film comme il ignore massivement les écrits provocateurs de Strindberg, honni pour sa véhémente critique sociale, son anticléricalisme et ses relents d'anarchisme. - GB: Let No Man Put Asunder. |

Le prince du Danemark dans un conte mis en images par Carl Theodor Dreyer (« Der var engang », 1922).

| 1922 | Der var engang (Il était une fois) (DK) de Carl Theodor Dreyer Sophus Madsen/Sophus Madsen Film (Koebenhavn), 2655 m./75 min. (fragment). - av. Clara Pontoppidan (la princesse d'Illyrie), Svend Methling (le prince du Danemark), Hakon Ahnfelt-Rønne (Kasper Røghat, son ami), Peter Jerndorff (le roi), Mohammed Archer (le frère), Bodil Faber et Lili Dani (des dames de la Cour), Torben Meyer (le maître des cérémonies), Wilhelmine Henriksan (Dr. Dorthe), Henry Larsen (le moine), Karen Poulsen (Bolette), Schiøler Link, Gerda Madsen, Clara Wieth, Kasper Røghat, Frederik Leth, Lars Madsen, Musse Scheel, Emilie Walbom, Viggo Wiehe. L'impérieuse princesse d'Illyrie éconduit tous ses prétendants qui finissent parfois sur le billot, jusqu'au jour où le prince du Danemark, audacieux et inventif, maître ès stratagèmes et déguisements en tous genres, tente de gagner son amour grâce à des « objets magiques qui lui auraient donné un esprit ». Puis il s'introduit nuitamment dans la chambre à coucher de la belle - tout en ayant auparavant informé secrètement le roi son père. Furieux, celui-ci chasse sa fille compromise du royaume. Le prince l'emmène incognito dans son propre pays pour y vivre dans la forêt comme une pauvre potière, avec une série d'épreuves qui la débarrasseront de son arrogance et de sa supériorité. - Un conte filmé dans le château de Frederiksborg à Hillerød d'après la pièce en 5 actes du populaire poète danois Holger Drachmann (1885), trame lointainement inspirée de Svinedrengen (Le Garçon cochon) de Hans Christian Andersen (1841) et de The Taming of the Shrew de Shakespeare. Les costumes sont médiévaux, mais à la Cour, on porte perruques et robes du XVIIIe siècle. « Une œuvre mineure, un film raté » selon Dreyer, mais comme il ne subsiste plus qu'à l'état de fragment, il est difficile de juger. - US : Once Upon a Time, ES : Erase una vez, IT : C'era una volta. |

Des nonnes séduites par le diable et démons à gogo (« La Sorcellerie à travers les âges », 1922).

| 1922 | * [épisodes :] Häxan : Ett kulturhistoriskt föredrag i levande bilder (La Sorcellerie à travers les âges / Les Sorcières) (SE/DK) de Benjamin Christensen Charles Magnusson/AB Svensk Filmindustri (Stockholm)-Astra Film (Koebenhavn)-Aljosha Production Company, 2506 m./106 min./87 min. - av. Benjamin Christensen (le diable / le médecin / le Christ), Ella la Cour (la sorcière Karna), Emmy Schønfeld (Marie, la tisserande), Kate Fabian (une vieille fille en mal d'amour), Oscar Stribolt (le moine glouton), Wilhelmine Henriksen (Apelone), Tora Teja (la somnambule), Elisabeth Christensen (la mère d'Anna), Astrid Holm (Anna), Karen Winther (sa sœur cadette), Maren Pedersen (la sorcière Maria Weaver), Johannes Andersen (le Père Henrik, chef inquisiteur), Aage Hertel (un juge), Ib Jørgensen (un juge), Holst Jørgensen (Peter Titta/Ole Kighul), M. Westermann (Rasmus Bödel), Clara Pontoppidan (sœur Cecilia), Elsa Vermehren (une nonne masochiste), Alice O'Fredericksen (une religieuse possédée), Gerda Madsen et Karina Bell (deux nonnes). Présenté sous la forme d'un docu-fiction, Häxan du réalisateur danois Benjamin Christensen veut illustrer les ravages de la crédulité, des superstitions et du fanatisme religieux à travers une illustration des pratiques de la sorcellerie (qu'il confond avec la magie) depuis la haute Antiquité (Perses, Égyptiens) jusqu'à la période contemporaine du tournage, en s'arrêtant en particulier sur un Moyen-Âge ici constamment, voire sciemment confondu avec la Renaissance des XVe-XVIe siècles, prélude à la « modernité » et haute période de la chasse aux sorcières (sans parler des relents du XVIIe siècle). Il le fait d'abord au moyen d'anciens ouvrages illustrés (le traité allemand de démonologie Malleus Maleficarum publié en 1486), puis par un foisonnement de reconstitutions filmiques « horrifiques » utilisant tous les effets spéciaux disponibles dans les années vingt (surimpressions, maquettes, stop motion, maquillages et prothèses). On a droit au soi-disant sabbat des sorcières, à un couvent envahi par une possession générale, aux épouvantables interrogatoires et tortures de l'Inquisition, pour finir sur les malheureuses « hystériques » dans les cliniques du début du XXe siècle (les théories psychiatriques avancées dans cette dernière partie sont bien sûr aujourd'hui farfelues). Dans une suite de visions spectrales aussi inquiétantes que foisonnantes, le film s'amuse en plus à établir l'inventaire des instruments de torture de la « Sainte Inquisition » et recrée les danses effrénées de religieuses possédées par le Diable, l'ensemble dénotant une verve exubérante, voire une certaine jubilation libidineuse. Les reconstitutions filmiques révèlent surtout un indéniable talent visuel qui s'inspire des toiles, voire de l'esprit de Jérôme Bosch, Bruegel, Callot et Goya, le tout baigné dans les éclairages à la Rembrandt. Le cinéaste mélange de manière fort originale le reportage réaliste avec la représentation scrupuleuse des croyances en tant que réalité ou fable, amenant le spectateur à ne plus faire la différence entre l'imaginaire et le vécu. Ce sont aussi les limites de l'ouvrage, malgré ses qualités techniques, photographiques et atmosphériques. Excessivement méticuleux, Christensen - un ancien médecin, chanteur d'opéra et acteur de théâtre - réalise son pamphlet financé par la Svensk Filmindustri de Stockholm avec des acteurs amateurs dans les ateliers danois d'Astra-Films à Hellerup (rachetés par les Suédois), où toutes les scènes sont filmées de nuit pour créer un climat de mystère et d'angoisse. Le travail s'étire d'août 1920 à décembre 1921, une durée de production inouïe qui fait alors de Häxan le film muet scandinave le plus onéreux jamais réalisé (il a coûté près de deux millions de couronnes suédoises et ne rapportera pas le dixième de la somme). L'accueil du public est catastrophique, la société productrice frôle la faillite, mais ce catalogue inédit de situations sadomasochistes et d'enquêtes « objectives » séduit l'intelligentsia, de préférence de gauche (Georges Sadoul, etc.). Férocement anticlérical, il enthousiasme en particulier les surréalistes en France qui y voient « le plus violent réquisitoire contre la criminelle Église » (Ado Kyrou). Il est - sans surprise - banni un temps aux États-Unis puis tailladé, censuré dans de nombreux autres pays pour son imagerie de tortures, de nudité ou de soi-disantes perversions sexuelles (quoique presque tous les plans censurés en 1922 ont été réintroduits plus tard au cours de diverses reconstructions sonorisées). L'attention portée à ce film pour le moins insolite vaut à Christensen un contrat à Hollywood, où il poursuivra un temps sa carrière dans le cinéma d'horreur (Lon Chaney dans Mockery en 1927 et Seven Footprints to Satan en 1929, etc.), mais sans aligner d'autres réussites de ce calibre. Braqué sur sa démonologie passéiste, il n'a pas vu les démons d'un obscurantisme autrement plus terrifiant qui allaient s'emparer des rues en Europe quelques années plus tard... - DE : Hexen, IT : La stregoneria attraverso i secoli, ES : La brujería a través de los tiempos, US : Witchcraft Through the Ages / The Witch. |

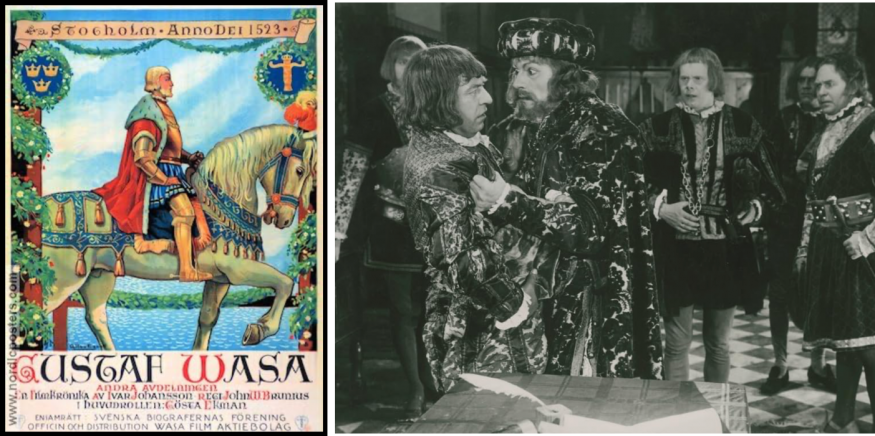

| 1928 | Gustaf Wasa : En bildkrönika - 1. Gustaf Wasa - 2. Gustaf Wasas åventyr i Dalarna (SE) de John W. Brunius Herman Rasch, Gustaf Löfberg/Wasa Film AB (Stockholm)-Svenska Biografernas Förening (SBF Malmö), 2385+2523 m./103+111 min. - av. Gösta Ekman (Gustaf Eriksson Wasa, premier roi de Suède), Edvin Adolphson (Christian II de Danemark), Hjalmar Selander (Matts Ers), Hugo Björne (le régent Sten Sture le Jeune), Pauline Brunius (la régente Kristina Gyllenstjerna, son épouse), John Ericsson (Mats Ersson), Elsa Burnett (la fille à Svärdsjögården), Nils Lundell (le fermier Tobias), Karl-Magnus Thulstrup (Pers-Olle), Gustaaf Aronsson (Henrik Möller), Sture Bajde (l'archevêque Gustaf Trolle), Bertil Brusewitz (l'évêque Jens Beldenacke), Estery Ericsson (Mère Brita), Nils Lundell (Tobias), Sture Bajde (l'archevêque Gustaf Trolle), Karin Appelberg-Sandberg (la ménagère à Ranknyttan), Nils Aréhn (le sheriff danois à Falun), Bror Berger (le bourreau), Gucken Cederborg (l'épouse de Sven Elfsson), Artur Cederborgh (Sven Elfsson à Isala), Thor Christiernsson (Jon, prêtre à Svärdsjö), Erland Colliander (Henrik Slagheck), Bengt Djurberg (Rasmus Jute), Leopold Edin (Peder Svensson de Vibberboda), Alfred Lundberg (le maire de Stockholm), Ernst Öberg (Vicentius, évêque de Skara). Partie I : En 1518, tentant de maintenir l'Union de Calmar (scellée entre les trois pays scandinaves en 1397), Christian II, roi de Danemark et de Norvège, soutenu par l'Église catholique romaine, envahit militairement la Suède qui voudrait l'indépendance. Sa puissante armée de mercenaires français, allemands et écossais écrase les Suédois à Bogesund sur le lac d'Åsunden en janvier 1520. Christian II entre à Stockholm, capitale que défendait le régent Sten Sture le Jeune, puis à sa mort au combat son épouse Dame Kristina Gyllenstierna qui résiste vaillamment sur terre et sur mer avant de capituler. La population est découragée. Malgré ses promesses d'amnistie, Christian II fait exécuter pour hérésie une centaine de membres de la noblesse suédoise, dont deux évêques ; ces exécutions publiques (appelées « le bain de sang de Stockholm ») durent du 4 au 10 novembre. L'horreur provoquée par ce massacre entraîne immédiatement l'insurrection du jeune Gustaf Eriksson Vasa, 24 ans, dont le père et le beau-frère Joakim Brahe ont également été pendus. Dans le passé, il a participé aux combats devant Stockholm et pendant la bataille victorieuse de Bännkyrka il portait l'étendard national. À présent, il est recherché par le tyran danois après s'être évadé d'une forteresse au Jutland et s'être réfugié un temps à Lübeck, déguisé en agriculteur. Partie II : À Rankhyttan, Gustaf Vasa trouve temporairement du travail comme ouvrier agricole ; repéré à Ornäs, puis à Isala et Svärdsjö, il échappe de justesse aux collabos, à la soldatesque et aux huissiers danois, puis se terre un temps dans la forêt, toujours aidé par la population locale ; à Utmeland il survit caché dans un tonneau au fond d'une cave. Il apparaît ouvertement à l'église de Mora à Noël 1520 et exhorte en vain les hommes de la vallée de se soulever contre l'occupant avant de traverser la frontière vers la Norvège à skis. Ébranlé, son auditoire le rattrape, l'escorte et l'aide à battre les Danois surpris au ferry de Brunnbäck. Début février 1521, soutenu par la Ligue hanséatique à Lübeck, Vasa réunit une armée de 4000 paysans, puis, nommé régent, il écrase et chasse définitivement les troupes de Christian II du pays. En juin 1523, Gustaf Vasa est couronné premier roi de Suède à Stockholm et impose le luthéranisme. Le réalisateur John W. Brunius, un des piliers du cinéma suédois des années vingt, s'est un temps spécialisé dans la grande fresque historique avec Johan Ulfstjerna / Vox populi (1923) sur la lutte d'indépendance des Finlandais contre la Russie impériale en 1904, puis avec Karl VII (1925), monarque suédois en guerre avec Catherine la Grande au début du XVIIIe siècle, enfin Fänrik Ståls sägner (1926) sur la résistance des Finlando-Suédois contre l'alliance du tsar Alexandre Ier avec Napoléon en 1808. Les nouvelles de la mise en chantier du Napoléon d'Abel Gance en France entraînent la fondation de la société Wasa Film, créée pour financer l'illustration d'un autre pan de l'histoire nationale en célébrant le premier monarque de la dynastie Vasa. L'Union suédoise des propriétaires de salle participe au financement. Brunius confie le rôle titulaire à Gösta Ekman, qui a acquis un statut de vedette en revenant de Berlin où il a interprété le rôle-titre du magnifique Faust de F. W. Murnau. Son adversaire danois est campé par le fringuant et prolifique Edvin Adolphson, acteur révélé par Mauritz Stiller, réalisateur, auteur dramatique et scénariste. Le tournage s'étire de mai 1927 à janvier 1928 en studio à Gåshaga (quartier de Lidingö), puis en extérieurs aux châteaux de Borgeby, de Calmar et de Gripsholm, à Danderyd (l'église), dans la région d'Ystad, autour des vieilles fermes à Lisselby et Orsa, dans le comté enneigé de Dalécarlie (Mora, Norrboda, Särna, Idre, Alderssängarna) et le fjord d'Askrike près de Stockholm ; les batailles sont enregistrées à Kronåsen près d'Uppsala, à Hesslö et Västerøs avec 500 militaires mis à disposition par l'armée. Pour la première du film, le 3 mars, sont invités la famille royale, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et la presse. Les échos de la critique varient entre incomparable, magistral et ennuyeux, éprouvant, posé, avec des scènes de combats maladroites. Certes, Brunius a indéniablement le sens du tableau, mais son récit traîne et la dramaturgie manque de rigueur. Pour les représentations dans les cinémas, le film est exploité en deux parties. Pourtant, rien n'y fait : la fresque est un cuisant échec public (notamment en raison de ses coûts extravagants de tournage) et la Wasa Film fait faillite en juillet 1928. En 1959/60, Jan Molander réunira avec plus de succès les deux parties en un seul long métrage doté de musique, d'effets sonores et d'un commentaire (sortie : 18.1.60, 106 min.) ; l'ensemble sera également diffusé à la télévision suédoise en été 1968 sous forme de série dominicale. |

| 1928 | Erik XIV (SE) de Sam Ask et Otto Berch National Film-Lundastudenternas karnevalskommitté (Lund), 1240 m./45 min. - av. Sophus von Rosen (Erik XIV de Suède-Finlande), Eva Munck af Rosenschöld (Karin Månsdotter, son épouse), Nils Liedberg (Johan III de Suède), Lisa Rydén-Prytz (Elizabeth Ie d'Angleterre), Anders Sten (William Shakespeare), Gunnar Bergendahl (Göran Persson), Christian Lembke (Maximilian), Bo Sahlin (le fantôme de Gustaf Wasa), Stig Hultén (Robert Dudley, comte de Leicester), Nils Granqvist (caporal Månsdotter), Hugo Grape, Gösta Werner, Orvar Liedholm, Bibi Andersson-Brunius, Ake Lellky, Ellen Thunberg-Lindell, Marianne Sangenberg, Helge Akesson. Un moyen métrage fabriqué par des étudiants de Lund à l'occasion du carnaval local, une improbable rencontre du roi de Suède avec la reine d'Angleterre, son poète officiel Shakespeare et sa Cour. La farce est filmée au château de Borgeby et dans la région de Lund (manoir de Tuna, Råbyholm, lac de Vombsjön) avec du matériel et des costumes empruntés au studio Filmstaden de Råsunda. Le tout se veut une parodie des fresques historiques de John W. Brunius, responsable du Gustaf Wasa sorti cette même année (cf. supra), cinéaste qu'interprète ici un étudiant anonyme. Le fantôme de Wasa se plaint, désespéré : « Au-delà des limites du temps et de l'espace, je suis hanté par un esprit maléfique : John W. Brunius ! » |

Un mariage aux lendemains traumatiques en Finlande (« Elinan surma », 1938).

| 1938 | Elinan surma [=Le meurtre d'Elina] (FI) de Kalle Kaarna Kurt Gustav Otto Jäger/Jäger-Filmi Oy (Helsinki), 124 min. - av. Santeri Karilo (Klaus Kurki), Ella Eronen (Kirsti Fleming, sa maîtresse), Hilkka Helinä (Elina Fincke), Kalevi Mykkänen (Uolevi Frille), Helmi Lindelöf (Ebba Fincke), Valter Tuomi (Juhani Fincke), Teuvo Puro (le gouverneur de Vesilahti), Leevi Linko (Uoti), Hulda Keskinen (Eva Linnungpää), Alli Stålhammar (Eva Kirves), Kaarlo Saarnio (Kerjäläinen), Lida Salin (Vappu), Rafael Pihlaja (Lukkari), Paavo Kostioja (Kamasaksa). En 1450 dans la province de Häme. Elina, la jeune et innocente fille de la maison Suomela, est attachée à son ami d'enfance Uolevi, mais sur insistance de ses parents et du gouverneur, elle se résigne à épouser le chevalier veuf Klaus Kurje, seigneur influent et riche du château de Lauko. Un mariage qui semble idéal aux yeux de la famille et du prêtre cupide de la paroisse. Belle-sœur et ancienne maîtresse de Klaus, toujours amoureuse et de surcroît enceinte de lui, Kirsti Fleming, la propriétaire du manoir Vääksy, complote pour se venger d'Elina et récupérer son amant. Ses mensonges et insinuations poussent Uolevi à revoir Elina. Celle-ci découvre bientôt que son mari est un homme brutal et vicieux, tourmenté par le fantôme de son épouse précédente Kaarina, décédée dans des circonstances non élucidées. Kirsti attire Elina et Uolevi, tous deux innocents, dans une pièce du manoir où Klaus les surprend et met le feu au bâtiment. Puis, saisi par la folie, il précipite son traîneau dans le vide, emportant avec lui dans la mort la malfaisante Kirsti. - Une tragédie passionnelle basée sur une ballade populaire et la pièce éponyme de Gustav von Numers (1891), tournée à l'église de la Sainte-Croix (Pyhän Ristin) à Hattula, au manoir Kuitia à Parainen et dans les studios de Haaga (Helsinki). Public et critiques réagissent positivement, mais le film n'est pas distribué à l'étranger (sauf pour la colonie finlandaise aux USA, sous le titre de The Slaying of Elina). |

| 1946 | Harald Handfaste (en Svensk Robin Hood) [=Harald Handfaste, un Robin des Bois suédois] (SE) d'Erik « Hampe » Faustman Film AB Lux (Stockholm), 74 min. - av. George Fant (Harald Handfaste alias Harald Didriksson), Georg Rydeberg (le bailli étranger von Dotzen), Elsie Albiin (Karin Eghilsdotter), Thor Modéen (le forgeron Björnram), Gunnar Olsson (Bosse Enöga, chef des voleurs), Tord Stål (le Père Laurentius), Artur Rolén (Getaskalle/Crâne de chèvre, un voleur), Ragnar Falck (Vesslan), Vera Valdor (la fille de Von Dotzen), Gösta Gustafson (Eghil Sjunesson, le père de Karin), Hanny Schedin (Kersti, la mère de Karin), Nils Hallberg (Tjuvaskata, un voleur), Bengt Eklund (l'aide du bailli), Olle Hilding (le père de Harald). Drame situé à Östergötland, au XVe siècle. À la tête d'une bande de hors-la-loi et de brigands, Harald Handfaste combat l'oppression étrangère, notamment à travers le cruel bailli von Osten. Celui tente d'épouser Karin, la fiancée d'Harald, mais devant son refus, il la condamne à mort ainsi que son père Eghil et le Père Laurentius. Harald s'empare alors de la fille du bailli, affronte son adversaire sur les lieux de l'exécution et le capture. - Un banal film d'aventure « à l'américaine » inspiré par la bande dessinée d'Arne Bornebusch et Bo Vilson parue dans Året Runt (d'avril 1946 à juillet 1947). Seulement voilà : George Fant n'est pas Errol Flynn et Faustman a encore beaucoup à apprendre avant d'égaler Michael Curtiz... Tourné en Finlande de mai à juin 1946 aux studios Oy Suomen Filmiteollisuus à Helsinki et en extérieurs dans la forteresse maritime de Suomenlinna / Sveaborg. Pour la jeunesse peu exigeante. |

| 1949 | ** Singoalla / The Wind Is My Lover / Saga of Singoalla (The Mask and the Sword) (SE/FR/[GB]) de Christian-Jaque Lorens Marmstedt, Alf Jörgensen, Jacques Bar, Raymond Froment, Rune Waldekranz/Terrafilms Produktions AB (Stockholm)-Roissy Films (Paris), 104 min. (SE), 95 min. (FR), 63 min. (GB). - av. Viveca Lindfors (Singoalla), Alf Kjellin/Michel Auclair/Christopher Kent [=Alf Kjellin] (le chevalier Erland Månesköld/Monoskold), Edvin Adolphson/Henri Nassiet (Latzo, père de Singoalla), Lauritz Falk (Assim), Fernand Rauzéna (Erasme), John Elfström (Erasmus), Märta Dorff/Marie-Hélène Dasté (Elfrida Månesköld, mère d'Erland), Vibeke Falk (Helena Ulfsax), Georg Funkquist/Louis Seignier/Romney Brent (le chapelain), Naima Wifstrand (Cioara, mère d'Assim), Jean Georges Chambot (Sorgbarn, fils de Singoalla et d'Erland), Zita Fiore, Liskulla Jobs et Katarina Maria Taikon (des gitanes), Lissi Alandh et Fylgia Zadig (des paysannes), Stig Grybe (garde du château), Magnus Kester (un gitan). Selon la légende, une malédiction pèse sur l'ancien château des Månesköld, dans le Smalaland : tous les héritiers mâles de la famille sont condamnés à mourir jeunes pour expier la faute d'un ancêtre dont la statue hideuse obsède ses habitants. Vers 1350, parti chasser, le jeune seigneur Erland rencontre Singoalla, une tzigane à la beauté troublante dont il s'éprend mais qui disparaît. Au printemps suivant, une tribu de bohémiens menés par Latzo, le père de Singoalla, demande l'asile au château. Pendant quelques jours, les deux amoureux vivent une folle passion, troublée seulement par Assim à qui Singoalla avait promis le mariage. Lorsque les tziganes repartent, Erland décide de les suivre, ignorant qu'ils ont volé le trésor du château. Il ignore aussi qu'Assim et Latzo l'ont empoisonné afin de retarder la soldatesque lancée à leur poursuite. Au cours de la bataille qui s'ensuit, le trésor est dissimulé dans la forêt et seule Singoalla en découvre la cachette. Dix ans plus tard, Singoalla est la mère d'un petit garçon, Sorgbarn (« enfant du souci ») ; tous deux sont traités comme des parias par leur tribu. Singoalla croit Erland mort, mais celui-ci a survécu grâce aux soins de sa mère. Persuadé que sa bien-aimée l'a trahi, Erlund a épousé Hélène, une duchesse saxonne dont il a un petit garçon. Contaminés par la peste ramenée d'Orient, les gitans reviennent dans la région et, désireux de connaître son géniteur, Sorgbarn se rend seul au château où Erland, qui ignore son identité, le maltraite puis finit par le tolérer comme page. L'enfant profite d'une crise de somnambulisme de son père pour le conduire dans la forêt où se cache Singoalla. Sorgbarn fait une chute mortelle dans un ravin mais parvient de ses dernières forces à rapporter au château le trésor dont il a trouvé la cachette. Erland rapporte le corps de leur fils à Singoalla. Entretemps, avant de succomber de la peste, Latzo a désigné Assim comme son successeur à la tête de la tribu. Les gitans d'Assim et les soldats du château s'entre-tuent quand ils ne sont pas déjà morts, emportés par l'épidémie. Singoalla pleure son enfant qu'elle porte dans ses bras. Assim, pestiféré lui aussi, la poignarde. Unique survivant, Erland sombre dans le délire. Marqué par le succès du film suédois Himlaspelet (Le Chemin du ciel) d'Alf Sjöberg, sorti en France en mars 1947, une légende où épidémie mortelle et sorcellerie jouaient un rôle central, le prolifique cinéaste français Christian-Jaque, alors au sommet de sa carrière, se laisse tenter par une matière voisine. Au lendemain de la guerre, le réalisateur a beaucoup tourné hors-frontières : Carmen en Italie et en Espagne, La Chartreuse de Parme en Italie, D'homme à hommes (sur Henri Dunant) en Suisse, et c'est en assistant à la première mondiale de ce dernier film au congrès du CICR à Stockholm en août 1948 que les producteurs de la Terra Film suédoise, Lorens Marmstedt et Alf Jörgensen, lui proposent de porter à l'écran le roman Singoalla de Viktor Rydberg, livre immensément populaire en Suède mais dont il ignore tout. Après en avoir emprunté l'unique exemplaire à la Bibliothèque scandinave de Paris, il s'emballe, ayant perçu dans l'ouvrage une matière romantico-médiévale qui pourrait rappeler Les Visiteurs du soir (1942) de Marcel Carné, succès majeur pendant l'Occupation. De surcroît, il a déjà signé Sortilèges (1942), récit d'une inspiration semi-fantastique similaire. D'entente avec Marmstedt, le scénario de ce projet à part se fait pour la troisième fois en collaboration étroite avec le romancier Pierre Véry, un passionné du folklore rural et ses superstitions (Goupi-Mains rouges) ; les bizarreries somnambulesques, obsessions et clins d'œil à l'horrifique sont de son ressort, soutenus de quelques timides emprunts à Metzengerstein et La Chute de la Maison Usher d'Edgar Allan Poe. N'empêche, ce « merveilleux à la française » (comme le désigne François Amy de la Bretèque dans sa remarquable analyse du film (1895 no. 28, octobre 1999, p. 127ss) est fortement contrebalancé par l'apport scandinave, à commencer par l'ouvrage qui en est la source (paru en 1857 avec des illustrations de Carl Larsson, puis traduit en français en 1900, illustré par Mucha, enfin en anglais en 1903 sous le titre de The Wind Is My Lover : Romantic fairytale poem). Pour Viktor Rydberg, le chevalier Erland commet un péché en réprimant ses vrais sentiments d'amour, ce qui le conduit à sa mort en pestiféré. Rydberg réécrira son roman quatre fois jusqu'en 1894 ; dans la dernière édition, Erland meurt en moine ermite, et sa conclusion annonce les futures attaques de Rydberg contre le christianisme à la suédoise qu'il abhorrait. Le livre a aussi fait l'objet d'un opéra en 4 actes de Gunnar Fredrik de Frumerie (musique) et Ella Byström, présenté le 16.3.1940 à l'Opéra Royal de Suède, puis d'un ballet de Jan Carlstedt (1961), enfin d'une pièce de théâtre de Bobo Lundén (jouée au Parc Haga à Solna, 2005). |

| Pour Paris, Singoalla représente une aubaine inédite de collaborer tant avec Stockholm qu'avec le marché anglophone, car pour être à la hauteur de ses ambitions, Marmstedt souhaite l'exploiter en trois langues. Le rôle-titre est confié d'emblée à la vedette suédoise Viveca Lindfors, installée depuis 1946 à Hollywood et qui vient d'y épouser le cinéaste Don Siegel ; juste avant, incarnant une troublante reine d'Espagne, elle a donné la réplique à Errol Flynn dans le savoureux The Adventures of Don Juan de Vincent Sherman. Alf Kjellin, révélé par Gustaf Molander (6 films avec lui depuis 1941) fait le chevalier dans les versions suédoise et anglaise, mais à Londres sous le pseudonyme de Christopher Kent (un pseudo qu'il réutilisera cette même année dans le Madame Bovary de Vincente Minnelli). En France, c'est le comédien serbo-français Michel Auclair (né Vladimir Vujovic et remarqué récemment dans le Manon de H.-G. Clouzot) qui reprend son rôle avec une certaine flamboyance. Le surdoué Christian Matras (La Grande Illusion de Renoir et les chefs-d'œuvre d'Ophuls) est à la caméra, le vétéran Robert Gys signe les décors, appuyé sans doute par Christian-Jaque lui-même, formé comme architecte. Le tournage s'étire du 28 mars au 15 juin 1949, surtout et d'abord en Suède dans les paysages enneigés de Sälen en Dalécarlie, sur les rives marécageuses du lac de Gustavsberg et à Nacka, puis à Gärdet dans la banlieue de Stockholm aux ateliers AB Sandrew, sur les terrains desquels est érigée après 4 mois de travail une très imposante forteresse inspirée par la forteresse finlandaise d'Olavinlinna (mais dont les hautes tours à cinq étages n'ont que deux façades) ; enfin aux studios de Billancourt (Paris) pour divers intérieurs et l'immense salle d'armes avec les escaliers du château. Le compositeur Hugo Alfvén, réputé pour ses Rhapsodies suédoises, signe une partition musicale particulièrement envoûtante. Le film terminé sort en décembre 1949 à Stockholm et en juin 1950 à Paris. C'est un immense succès public en Suède (il a coûté une fortune pour l'époque, env. 1,5 millions de couronnes), mais les spectateurs français restent indifférents, mal à l'aise dans un Moyen Âge à la fois trop lugubre et pas assez « poétique » à leur goût, loin des joliesses rassurantes, un peu froides et cérébrales d'un Cocteau ou Carné. Curieusement, la version anglaise écrite par Romney Brent (aussi distribuée aux USA en 1951) ne fait guère plus d'une heure, amputée de toute référence à l'épidémie de la peste ; il existerait même pour le public anglo-saxon une fin alternative sous forme de happy-end (?). Les récentes restaurations (notamment celle du Svenska Filminstitutet) permettent de redécouvrir un véritable « film maudit », choyé avec émotion par une cohorte d'anciens cinéphages, mais ignoré, rabaissé ou oublié par les générations suivantes. À le revoir, on est d'emblée frappé par le dynamisme et l'inventivité des scènes d'action, phénomène peu courant dans le cinéma hexagonal d'alors (notamment dans les batailles), comme par l'utilisation originale des espaces et la composition très étudiée des plans. Pour sa part, Christian Matras soigne la noirceur romantique et l'insolite, accentuant par ses images contrastées les désarrois du chevalier, prisonnier sans amour qu'accaparent trois veuves acariâtres dans un lieu condamné par la fatalité, mais en sursis grâce à la furtive beauté exotique d'une intruse. Le tout sans message ni explications. L'accentuation « latine » du macabre (en comparaison à la trame plus mélancolique de Rydberg) peut s'expliquer par les traumatismes de fraîche date mais divergents du conflit mondial en France, marquée par une défaite cauchemardesque, l'occupation, la collaboration et les ruines, et en Suède neutre, déboussolée, culpabilisée et impuissante. Post-scriptum embarrassant : à la sortie du film, des acteurs gitans (notamment Katarina Taikon et Zita Fiore) ont regretté publiquement d'avoir participé à un film présentant les gens du voyage dans une lumière raciste et stéréotypée. Cela dit, impossible d'ignorer l'influence visuelle qu'a eue Singoalla sur le cinéma d'Ingmar Bergman, notamment sur son drame médiéval Le Septième Sceau (1957). Rien d'étonnant : Bergman, dit-on, était stagiaire sur le tournage de 1949. - DE/AT : Singoalla die Zigeunerin, IT : Singoalla, il mio amore è il vento, US : Gypsy Fury. |

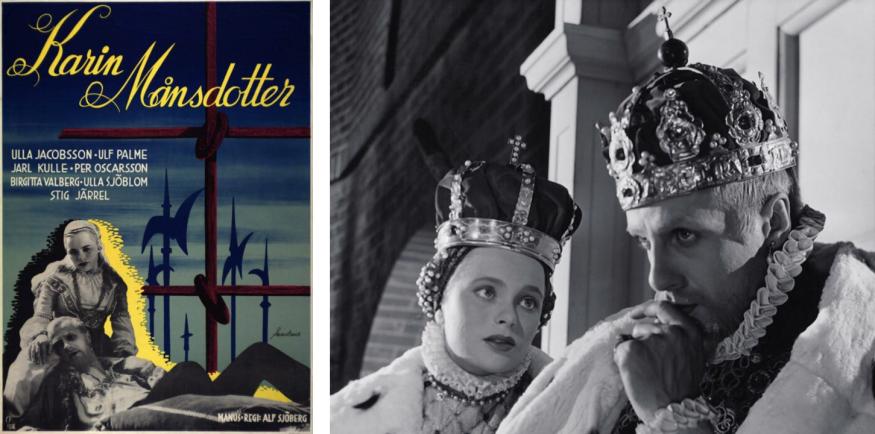

| 1954 | * Karin Månsdotter (SE) d'Alf Sjöberg AB Sandrew-Produktion (Stockholm), 108 min. - av. Ulla Jacobsson (Karin Månsdotter), Jarl Kulle (Erik XIV, roi de Suède), Ulf Palme (Göran Persson, conseiller et favori royal), Olof Widgren (le vicaire du château), Stig Järrel (Olof Gustafsson Stenbock), Erik Strandmark (Peder Welamsson), Per Oscarsson (Anders), Bengt Blomgren (Max), Kurt-Olof Sundström (Hertig Johan), Åke Claesson (le comte Svante Svensson Sture), Birgitta Valberg (la reine-mère), Ulla Sjöblom (Agda Persdotter, maîtresse du prince Erik), Aurora Palmgren (la mère de Göran Persson), Ingrid Jellart (Sigrid, fille de Karin), Marianne Öberg (Sigrid petite), Gunnar Hellström (Bonde), Bo Gunnar Erkisson (Gustav « Gösta », fils de Karin), Jan Kings (Gustav adulte), Måns Westfelt (Nils Sture), Curt Pettersson (Erik Sture), Jan Erik Lindqvist (le père de Karin), Hugo Björne (Johan Persson), Gösta Gustafson (Iakej), Ingvar Kjellson (Hakon Laudgårdsfogde). Alors qu'Erik XIV de Suède dit « le roi fou » (1533-1577) n'est encore que le prince héritier, il est attiré par Karin, 15 ans, la fille d'un soldat ordinaire, paysan et geôlier. Étant issue du peuple, Karin est exploitée par l'intrigant Göran Persson, le conseiller et favori du roi qui veut réduire l'influence des nobles. Karin met au monde quatre enfants d'Erik, mais celui-ci la néglige car il songe à épouser la reine Elizabeth Ière d'Angleterre ou sa rivale Mary Stuart, des unions contre l'avis de son père. Quand cela s'avère impossible, il se trouve de plus en plus sous l'influence de Persson, qui encourage à son profit une politique soutenant le peuple, et de la roturière Karin. Finalement cette dernière est couronnée reine de Suède à l'âge de 17 ans. Mais devenu arbitraire, imprévisible, colérique et violent, de plus soupçonné d'instabilité mentale, Erik se croit bientôt le jouet d'un complot et fait massacrer les princes Sture, traqués dans des souterrains suintants d'humidité et exterminés comme des rats. Devant tous ces cadavres sanguinolents, le monarque sent sa raison chanceler, il se roule sur le dallage en bavant dans son jabot de dentelle. Le forcené est finalement renversé par la noblesse en 1568. Son ministre Persson est pendu et le demi-frère d'Erik, Johan III, monte sur le trône. Erik et sa famille sont emmenés sous bonne garde au château de Gripsholm, où le monarque destitué décédera huit ans plus tard, à 44 ans, sans doute empoisonné à l'arsenic. Quant à la « reine-paysanne », vingt-six ans, exilée en Finlande, elle décide de vouer sa vie à l'éducation de sa fille Sigrid. Alf Sjöberg, le plus important metteur en scène de théâtre suédois (surtout actif au « Dramaten » à Stockholm, aux côtés d'Ingmar Bergman), est aussi un cinéaste de renom, deux fois lauréat du Grand Prix de Cannes pour Hets / Tourments en 1946 (scénario : Bergman, alors son assistant) et le remarquable Fröken Julie / Mademoiselle Julie, aussi d'après August Strindberg en 1951 ; outre ce dernier auteur, son répertoire scénique va de Sartre à Molière et Shakespeare. L'idée première de Sjöberg est de filmer Erik XIV, le drame historique de Strindberg (1899) tel qu'il l'a mis en scène au Dramaten en novembre 1950, mais il se heurte à des problèmes de copyright et décide d'en altérer le déroulement en déplaçant les projecteurs sur la maîtresse royale Karin, puis en rédigeant lui-même un prologue (la rencontre) où la petite paysanne, émule de Cendrillon prise en chasse par deux ours qui se transforment en hommes d'armes, est découverte par le prince et le suit à la Cour. La deuxième partie se mue en tragédie (avec renvois visuels à Orson Welles et ses contre-plongées) pour enchaîner avec un épilogue suite au mariage « plébéïen » (décadence, destitution et mort), la partie du milieu reprenant des scènes de la pièce avec une emphase rappelant parfois l'Ivan le Terrible d'Eisenstein. La première partie se veut « naïve » : elle est traitée en pantomime, teintée en bleu, muette, avec trucages à la Méliès, ombres chinoises, arbres en carton et intertitres, Sjöberg voulant éviter toute romantisation du thème (« l'homme de haute naissance et la femme du peuple »). Comme Strindberg lui-même, Erik XIV est sujet à des remords écrasants et des sautes d'humeur de caractériel, sensibles en particulier à travers ses cheminements désordonnés dans les couloirs de ses immenses palais. Le cinéaste confie le rôle de l'intrigant Göran Persson à Olaf Palme, rôle qu'il avait déjà joué sur les planches, et celui de la reine à l'adolescente Ulla Jacobsson, beauté lumineuse dans Elle n'a dansé qu'un seul été / Hon dansade en sommar d'Arne Mattson, autre sensation à Cannes en 1952. Le tournage dure du 7 avril au 24 juillet 1954 aux studios AB Sandrew à Stockholm, puis aux châteaux royaux de Gripsholm, Calmar, Uppsala, Koberg et à la cathédrale de Strängnäs, avec Sven Nykvist (le futur chef-opérateur de Bergman) à la caméra. Les spectateurs et la presse de l'époque sont parfois désorientés par l'approche un peu lourde et les décors très stylisés de Sjöberg qui présentent des solutions d'origine théâtrales mais qu'une partie de la critique qualifiera d'« audacieusement cinématographiques ». - N.B. : Karin Månsdotter est aussi un roman historique de Mika Waltari (1942), l'auteur de Sinoué l'Égyptien. - Pour le drame Erik XIV de Strindberg, cf. infra, les dramatiques tv suédoises (1974) et finlandaises (1965). |

| 1954 | Herr Arnes penningar (Le Trésor d'Arne) (SE) de Gustaf Molander Allan Ekelund/AB Svensk Filmindustri (Stockholm), 88 min. - av. Ulla Jacobsson (Esalill), Ulf Palme (Sir Archie), Anders Henrikson (Torarin, le poissonnier), Hugo Björne (le pasteur Arne), Bibi Andersson (Berghild), Bengt Eklund (Sir Reginald), Carl-Hugo Calander (Sir Filip), Gunnar Sjöberg (le roi Johan III), Claes Thelander (Charles de Mornay, sieur de Varennes), Åke Grönberg (l'aubergiste), Astrid Bodin (sa femme), Arne Lindblad (Krogdräng), Sten Skragge (client de la taverne), Hans Stråat (le skipper), Lennart Lilja (le timonier). Ce remake sonore et en couleurs du chef-d'œuvre muet de Mauritz Stiller (synopsis cf. supra 1919) a été mis sur pied par le prolifique vétéran Gustaf Molander, qui avait été le coscénariste de la première version. Au cours de sa carrière qui résume presque toute l'histoire du cinéma suédois, de l'âge d'or au déclin, puis à la renaissance d'après-guerre, il a révélé Ingrid Bergman (Intermezzo en 1936 et Visage de femme / En kvinnas ansikte en 1938, tous deux refilmés à Hollywood par Gregory Ratoff et George Cukor), puis fait débuter comme scénariste un inconnu du nom d'Ingmar Bergman. Compte tenu du prestige de la matière pour le septième art scandinave, son projet de refilmer la nouvelle de Selma Lagerlöf en Gevacolor fait la une de toute la presse suédoise et mobilise les capitaux. Le film est réalisé de février à juin 1954 en intérieurs au « Filmstaden » de la Svensk Filmindustri à Råsunda, à présent les plus grands studios de la Scandinavie (on y reconstruit la ruelle enneigée de Marstrand sur 600 mètres carrés), puis en extérieurs à Tennviken, Örnsköldsvik, Torö dans l'archipel de Stockholm, Vaxholm, Nälsta Gård à Spånga (musée plein air médiéval), aux châteaux de Gripsholm et de Calmar avec le double de techniciens et acteurs habituels, sans parler de 720 figurants et 400 costumes. En résumé, le tournage aura duré deux fois plus longtemps qu'un film courant et coûté 2,5 plus cher. Le scénario fait même apparaître Johan III de Suède ainsi que le cerveau du complot pour l'assassiner avec l'appui du Danemark, Charles de Mornay, sieur de Varennes et chef des mercenaires écossais, exécuté en septembre 1574. Par ailleurs, Molander respecte fidèlement la trame du texte, mais sans l'enrober de cette poésie fataliste, du désespoir et de l'omniprésence étouffante de la neige qui font la magie du film muet (la production se vante pourtant d'avoir fait appel pour le scénario à un expert en spiritisme, Jan Fridegård !). L'ensemble est certes sans longueurs, très soigné et sage, aux teintes pastellisées, avec quelques scènes inspirées, mais on ne peut se débarrasser d'un sentiment d'ennui et surtout d'inutilité. - DE : Herrn Arnes Schatz, AT : Verlorene Liebe, GB : Sir Arne's Treasure. |

La partie d’échec entre la Mort (Bengt Ekerot) et le chevalier (Max von Sydow) dans « Le Septième Sceau » (1957).

| 1956/57 | *** Det sjunde inseglet (Le Septième Sceau) (SE) d'Ingmar Bergman Allan Ekelund/AB Svensk Filmindustri (Stockholm), 96 min. - av. Max von Sydow (le chevalier Antonius Block), Gunnar Björnstrand (Jöns, son écuyer), Bengt Ekerot (la Mort), Nils Poppe (Jof, le bateleur bouffon), Bibi Anderson (Mia, sa femme), Maud Hansson (la jeune sorcière), Inga Landgré (Karin, femme de Block), Gunnel Lindblom (la fille au château), Bertil Anderberg (Raval), Anders Ek (le moine), Åke Friedell (le forgeron Plog), Inga Gill (Lisa, sa femme), Mona Malm (la jeune femme enceinte), Gunnar Olsson (Albertus Pictor, le peintre dans l'église), Erik Strandmark (le comédien Jonas Skat), Siv Aleros (un flagellant), Sten Ardenstam (un chevalier), Harry Asklund (l'aubergiste), Benkt-Åke Benktsson (un marchand), Gösta Prüzelius. Synopsis : Le chevalier Antonius Block revient démoralisé et sceptique de dix ans de combats aux Croisades, accompagné de son écuyer Jöns ; il trouve sa Suède natale ravagée par la peste. Rencontrant la Mort (un individu mystérieux au teint blafard vêtu d'une longue cape noire) qui vient le chercher, Block lui demande un délai et propose une partie d'échecs qui va s'étirer sur toute l'intrigue : aussi longtemps qu'il gagnera, il restera en vie. La Mort perd une première manche. Non loin de là, Jof, un baladin naïf et heureux de nature, sa femme Mia, leur bébé Mikhaël et le jongleur Skat ont établi leur campement. Jof affirme, émerveillé, avoir vu en songe la Vierge Marie. Block et son écuyer s'arrêtent dans une église de campagne où Jöns, cynique et sardonique, regarde un peintre travailler à la fresque d'une « danse macabre », puis lui raconte sa croisade et déclare y avoir perdu la foi. Dans le confessionnel, Block interroge un moine masqué par une porte grillagée (et qui n'est autre que la Mort) à propos de l'au-delà, mais ce dernier ne peut ou ne veut répondre à ses interrogations : Dieu existe-t-il, pourquoi se cache-t-il, pourquoi reste-t-il silencieux, la vie a-t-elle un sens ? Sortis, Block et Jöns aperçoivent une jeune femme accusée d'avoir forniqué avec le diable et condamnée au bûcher, puis, poursuivant leur route, ils découvrent un village déserté par ses habitants : la peste est passée par là et la contrée est livrée à la violence, à la débauche, au pillage. Plus loin, à peine Jof a-t-il commencé son numéro de bateleur qu'une procession de flagellants, des « esclaves du péché » annonçant la fin des temps débouche au chant de Dies Irae et frappe l'esprit crédule des habitants. Le chevalier, Jöns et une fille muette, victime de Raval, l'ex-théologien devenu brigand qui avait persuadé Block de combattre en Terre sainte, rejoignent la roulotte de Jof et de Mia pendant quelques instants de paix harmonieuse. Block y redécouvre le bonheur insouciant des âmes pures, de l'amour et des plaisirs simples. Un bûcher est dressé dans une clairière voisine ; Block interroge en vain la prétendue sorcière sur l'au-delà et ce que le diable lui aurait révélé de Dieu ; la folle est épouvantée face aux flammes qui l'attendent, et par charité, il lui fait avaler une substance anesthésiante. La Mort reproche au chevalier tourmenté de toujours poser des questions. La partie d'échecs reprend. Block voit au loin la « sainte famille » de Jof reprendre joyeusement la route et, mis échec et mat, il détourne l'attention de la Mort en renversant des pions. Celle-ci déclare alors ne rien savoir de son propre royaume ni de Dieu et ne point avoir de secrets. L'interrogation reste. Le chevalier, Jöns et ses amis de rencontre arrivent enfin au château, refuge, croient-ils, où les attend Karin, la femme de Block. Par une nuit d'orage, alors que la compagnie attablée écoute Karin lire le passage de l'ultime chapitre de l'Apocalypse relatant l'ouverture du « septième sceau » (quand l'Ange du Jugement dernier jette un encensoir rempli de feu sur la Terre), la Mort frappe à la porte. Au petit matin, Jof a une vision : il aperçoit sur la colline au lointain une silhouette en noir qui entraîne tous les habitants du château dans une danse macabre vers le monde des ténèbres... |

Des flagellants annoncent la fin des temps. – La « sainte famille » des bateleurs : Mia, Jof et leur enfant.

| Sorti en salle en Suède le 16 février 1957, Le Septième Sceau est d'emblée salué comme une œuvre majeure de la cinématographie mondiale et reste à ce jour le film d'Ingmar Bergman le plus connu et le plus emblématique. Alors que la Suède le propose en vain à l'Oscar, le Festival de Cannes lui décerne le Prix spécial du Jury (ex-aequo avec Kanal d'Andrzej Wajda) ; à Rome, il reçoit en 1961 le Nastro d'Argento du Sindicato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI, décerné au meilleur réalisateur, meilleur film étranger), le Circulo de Escritores Cinematográficos (CEC) à Madrid lui remet en 1962 le prix du meilleur film étranger, tandis qu'à New York en automne 1958, les critiques les plus redoutés de la profession, Bosley Crowther et Pauline Kael, le couvrent d'éloges. Le film est commencé sous le titre de travail de Riddaren och döden (le Chevalier et la Mort) après que le scénario ait d'abord été refusé par la production. Sauvé grâce au succès cannois de Sommernattens leende (Sourires d'une nuit d'été), le précédent chef-d'œuvre de Bergman, il est tourné en 35 jours, du 27 juillet au 24 août 1956, pour la somme risible de 150'000 $. Les scènes du début et de la fin - la partie d'échecs - sont filmées à Hovs Hallar, réserve naturelle rocailleuse au nord de la péninsule de Bjäre (comté de Skåna), le reste dans le comté de Stockholm, sur les rives de la Baltique : Skävik, Skytteholm, le village de Viby vers Sigtuna (la plus ancienne ville de Suède), Gustavsberg, Solna et Ostanå, enfin et surtout sur les vastes terrains des studios de la Svensk Filmindstri à Råsunda, dans la banlieue de la capitale ; le Théâtre municipal de Malmö prête les costumes. L'image finale de la sarabande, non prévue au scénario, est improvisée en tout début de journée, divers acteurs encore absents sont remplacés par des techniciens. Aléas mystérieux de la création : la lumière exceptionnelle qui inonde le plan l'a rendu inoubliable, une icône dans l'histoire mondiale du 7ème art, parodiée plus tard par Woody Allen et les Monty Python. |

| « Au Moyen Âge, annonça Bergman de manière passablement simpliste à la première du film, les hommes vivaient dans la terreur de la peste. Aujourd'hui, ils vivent dans la terreur de la bombe atomique. Le Septième sceau est une allégorie dont le thème est fort simple : l'homme, sa recherche éternelle de Dieu, avec la Mort comme seule certitude. » Inspiré par une peinture de 1480 signée Albertus Pictor dans l'église de Täby (diocèse de Stockholm) et représentant le Mort jouant aux échecs, le cinéaste mobilise pour ses interrogations philosophico-cauchemardesques restées sans réponse une cohue d'anachronismes : la dernière croisade date de 1272, la peste noire n'apparut en Europe que vers 1350 (sans parler des famines et de la catastrophique guerre des Cent Ans jusqu'en 1453), les flagellants étaient un phénomène inconnu en Suède, leur incitateur démagogue et sans scrupules est une copie conforme de Savonarole, brûlé à Florence en 1498, et les procès de sorcières ne commencèrent qu'après 1490, soit à la Renaissance. Mais ce Moyen Âge en pleine déliquescence semble être ici plus une allégorie naïve qu'une réalité historique, formant un ensemble de questionnements sur fond de pessimisme civilisationnel et de piété masochiste qui reflètent avec une force rare les traumatismes du XXe siècle - entre Auschwitz et Hiroshima - et la modernité en général. Accessoirement, rejeton torturé d'un pasteur ultra-rigoriste, le réalisateur donne, partout où il en a l'occasion, libre cours à sa haine viscérale des institutions ecclésiastiques, ainsi qu'en témoigne sa fin de parcours et son ultime chef-d'œuvre, Fanny et Alexandre (1982). La génération suivante (notamment Jörn Donner) a traité le monologue bergmanien d'« onanisme spirituel ». Mais quoi qu'on puisse penser aujourd'hui des obsessions et traumatismes du cinéaste, pour lequel la foi est un tourment et Dieu une absence, force est d'admettre que son poétique et terrifiant « duel sans réponse » entre le chevalier et la Mort constitue une œuvre très à part dans le cinéma d'auteur européen. Le public et la critique ont été abasourdis non seulement par un sujet aussi inhabituellement ambitieux, mais également par sa maîtrise visuelle stupéfiante, l'éclat de la photo noir et blanc de Gunnar Fischer, la justesse du casting que domine la prestation magnétique de Max von Sydow, comédien imposant qui va devenir l'acteur-fétiche du réalisateur avant d'entamer une carrière de star internationale. Comme le résume Peter Cowie, Le Septième Sceau établit Bergman dans la classe supérieure des cinéastes contemporains, son film se révélant « une création d'une force immense, son Faust, son Hamlet, son Odyssée » (God and the Devil. The Life and Work of Ingmar Bergman, Faber, London, 2023, p. 130). Que dire de plus ? - DE/AT : Das siebente Siegel, IT : Il settimo sigillo, ES : El séptimo sello, GB/US : The Seventh Seal. |

| 1957 | Risti ja liekki [=La Croix et la Flamme] (FI) d'Armand Lohikoski Toivo J. Särkkä/Suomen Filmiteollisuus SF Oy (Helsinki), 79 min. - av. Anneli Sauli (Mirjam Raakelintytär), Tauno Palo (Olavi Gideoninpoika), Tarmo Manni (Rasmus), Heikki Heino (Henrikki Jaakonpoika), Edvin Laine (le nonce), Kaarlo Halttunen (Munkki), Paavo Hukkinen (Kirjuri), Thure Bahne, Armas Jolio, Paavo Jännes et Edvin Kajanne (quatre membres du tribunal), Ture Junttu, Åke Lindman et Urho Lahti (trois inquisiteurs), Kauko Laurikainen (Frère Kristian), Eero Kosteikko (le tortionnaire), Juhani Kumpulainen (son assistant). La Finlande au début du XVIe siècle, « à une époque où la cruauté était prise pour de la piété et l'amour pour un péché ». En revenant d'une campagne de conversion forcée des tribus païennes dans la région frontalière où il a fait décapiter deux chefs de tribus, le prêtre-chevalier dominicain Olavi Gideoninpoika s'éprend de la jeune Mirjam qui, déguisée en enfant de chœur, lui a offert à boire à la Fontaine de la Croix ; leur rencontre se termine par une étreinte. Impressionné par son efficacité militaire, l'évêque de Haapsalu au palais épiscopal fait d'Olavi son adjoint. Celui-ci apprend qu'Henriki Jaakopoika croupit en prison pour avoir rompu ses vœux de moine et suivi une femme. À l'église, Mirjam, qui est entrée dans les ordres, confesse son péché d'amour, ignorant qu'Olavi est son confesseur et les amants se revoient secrètement. Jaloux, le moine Rasmus, devenu bénédictin après avoir été rejeté par Mirjam, les surprend et tente de les faire chanter. Puis, tandis que l'évêque est sur son lit de mort, il mélange du poison avec le vin de la communion que son rival boit à la messe. Olavi s'effondre évanoui, Mirjam accourt affolée et Rasmus accuse le couple de fornication, Mirjam même de sorcellerie. Les deux sont condamnés par l'Inquisition à être enterrés vivants dans le mur du château, mais saisi de remords, Rasmus se jette en bas d'une falaise après avoir révélé son ignominie tandis que les amoureux, libérés, voient une croix apparaître dans le ciel. Le film est basé sur la pièce radiophonique La Source de la Croix (1952) des scénaristes Hilve et Veli Mustonen et sur le poème La Vierge Blanche du poète finlandais Larin-Kyösti (1928/29), inspiré d'un conte folklorique estonien apparu en 1861 dans le recueil Sagen aus Hapsal, der Wiek, Ösel und Runö sous le titre de Das vermauerte Weib. La réalisation se fait avec interruptions dès l'été-automne 1954, puis en hiver et au printemps et en août 1955 au château de Suomenlinna à Helsinki et aux studios de la Suomen Filmiteollisuus. Puis sa sortie est retardée d'une année en raison de la censure qui n'apprécie guère le sujet. La confection est peu originale et l'accueil public faible. - GB/US : The Cross and the Flame. |

| 1958 | (tv-th) The Witch (GB) de Peter Potter « ITV Play of the Week », Peter Potter/Associated Television-ITV (ITV 5.2.58), 90 min. - av. Michael Hordern (Absolon Pedersson Beyer), Geraldine McEwan (Ann Pedersdotter), Nora Nicholson (Herlofs-Marte, la sorcière), Ernest Milton (l'évêque de Bergen), Tom Criddle (Martin), Madeleine Christie (Bente), Frances Cuka (Jorund), Donald Eccles (David Choirmaster), Leslie Glazer, Robert O'Leary, Keith Smith, Roy Wilson. La Norvège en 1574. Constituée de fervents protestants, la population de Bergen haït autant le pape à Rome que la sorcellerie et pense qu'en brûlant vive une sorcière, elle sauve les âmes des flammes de l'enfer. Mais l'adultère est à ses yeux un péché aussi grave que la sorcellerie. Or la jeune Ann Pedersdotter, deuxième épouse du chapelain Absolon Pedersson, s'ennuie en vivant si chastement parmi les disciples en théologie de son mari, jusqu'au jour où elle découvre son pouvoir de séduction avec le pasteur Martin, un fils qu'Absolon a eu de son premier mariage et qui cède à tous ses caprices. Elle réalise par la même occasion qu'elle a hérité de sa mère le pouvoir d'invoquer le Diable... Une dramatique d'après la pièce du Norvégien Jan Wiers-Jensen. |

Töre (Max von Sydow, au centre), chef de la maisonnée en prière dans « La Source » d’Ingmar Bergman (1960).