VI - EUROPE CENTRALE ET DE L’EST, BALKANS, TURQUIE et invasions mongoles

6. LES TURCS À LA PORTE DE L’EUROPE

6.4. Les Ottomans en Hongrie et dans les Balkans : Serbie, Croatie, Slovénie, Valachie, Moldavie, Transylvanie (Roumanie) et Albanie

Suleyman Pacha, fils aîné du bey d’Orkhân/Orhan, profite de la déliquescence de l’Empire byzantin pour s’empares de Gallipoli (Dardanelles) en 1354 et y crée le premier établissement turc sur la côte européenne de l’Hellespont. La conquête progressive des Balkans par la « Grande Porte » dure de 1362 (sultan Mourad Ier) à 1451 (sultan Mehmed II). En 1371, les principautés serbes se soumettent. En 1372, le tsar bulgare Jean Sisman prête serment de vassalité à Mourad Ier. Suit la victoire décisive turque contre les Serbes, Albanais, Valaques, Bosniaques et Hongrois à la bataille de Kosovo Poljé (« Champ des Merles ») le 15 juin 1389, où le sultan Mourad trouve la mort. Mourad II s’empare de la ville de Thessalonique / Salonique (Macédoine grecque) en 1430 qui devient sous domination ottomane le centre mondial du judaïsme séfarade (la capitale est surnommée la « Jérusalem des Balkans ») après l’expulsion meurtrière des juifs d’Espagne en 1492.

Soliman le Magnifique prend Belgrade en 1521. Après la défaite hongroise de Mohács en 1526 et la chute de Buda en 1541, le centre et le Sud de la Hongrie passent sous domination directe du sultan, tandis que l’Ouest, la Hongrie dite royale, reconnaît les Habsbourg comme souverains. Les parties du Royaume de Hongrie qui sont conquises et gouvernées entre 1541 et 1699 couvrent le sud de la Transnubie et la quasi-totalité de la région de la Grande Plaine de Hongrie (l’Alföld), soit les territoires les plus occidentaux tenus par les Ottomans en Europe. La Moldavie et la Valachie, principautés dites « danubiennes », sont vassales des Turcs mais garderont leur autonomie jusqu’en 1878. Dans la principauté de la Transylvanie dirigée par des comtes magyars, la vassalité turque remplace la hongroise au XVIe siècle.

Soliman le Magnifique prend Belgrade en 1521. Après la défaite hongroise de Mohács en 1526 et la chute de Buda en 1541, le centre et le Sud de la Hongrie passent sous domination directe du sultan, tandis que l’Ouest, la Hongrie dite royale, reconnaît les Habsbourg comme souverains. Les parties du Royaume de Hongrie qui sont conquises et gouvernées entre 1541 et 1699 couvrent le sud de la Transnubie et la quasi-totalité de la région de la Grande Plaine de Hongrie (l’Alföld), soit les territoires les plus occidentaux tenus par les Ottomans en Europe. La Moldavie et la Valachie, principautés dites « danubiennes », sont vassales des Turcs mais garderont leur autonomie jusqu’en 1878. Dans la principauté de la Transylvanie dirigée par des comtes magyars, la vassalité turque remplace la hongroise au XVIe siècle.

| 1911 | Ulrih Celjski i Vladislav Hunjadi [=Ulric Cilley et Ladislao Hunjadi] (RS) d’Ilija Stanojevic-Cica. Svetozar Botoric (Beograd), 398 m./13 min. – av. Dobrica Milutinovic (Vladislav/Ladislaus/László Hunyadi), Ilija Stanojevic-Cica (le comte Ulric de Celjski/Cilley), Dragoljub Sotirovic (le jeune roi Ladislas V le Posthume), Teodora Arsenovic (Marija Gorjanski), Vukosava Jurkovic (Jelisaveta Svilojevic). Belgrade en novembre 1456, alors que des luttes intestines menacent la succession du royaume de Hongrie. Le comte Ulrich II de Celje est l’oncle, le gardien et le régent du jeune roi d’Hongrie, de Croatie et de Bohême Ladislas V le Posthume (1440-1457). En 1456, après la chute de Byzance, les Ottomans de Mehmed II envahissent la Hongrie et assiègent vainement la ville stratégique de Belgrade, qui contrôle le Danube et les Balkans, et que défend victorieusement Ladislaus Hunyadi, commandant de la ville. Mais lorsque le jeune roi et son oncle retournent d’exil et exigent la restitution des châteaux et revenus royaux, Hunyadi refuse, s’empare de la forteresse de Belgrade et assassine Ulrich. Les partisans du roi écrasent alors l’armée insurrectionnelle et font décapiter Hunyadi en 1457 à Buda. - Le premier film tourné en Serbie, inspiré de la pièce de Lorintz Toth (1839) et d’un opéra de Ferentz Erkel (1844) intitulés Hunyadi Ladislaus. |

| 1917 | Matija Gubec (HR) d’Aleksandar « Aca » Binicki Croatia-Film/Kroacija Film Zagreb. – av. Borivoj Raskovic (Matija Gubec), Ivo Baddalic, August Cilic, Nina Vavra, Franja Sotosek, Josip Pavic, Ignjat Borstnik. - L’agriculteur Matija Gubec (1538-1573) devient le chef d’un soulèvement paysan croato-slovène contre la féodalité, réprimé dans le sang à Stubicke Toplice (Croatie) en février 1573; Matija Gubec est exécuté dans d’affreuses souffrances. - Fresque révolutionnaire en 4 parties et un prélude tourné à Zagreb et à Dvorac Mokrice (Croatie) d’après le roman Seljacka buna / La Révolte des paysans d’August Senoa (1877), sur un scénario de la très populaire romancière féministe Marija Juric Zagorka. Sujet aussi porté à l’écran en 1975 (cf. infra). |

| 1923 | Egri csillagok [=Les Étoiles d’Eger] (HU) de Fejös Pál [=Paul Fejos] Tibor Eckhardt, Károly Löllbach/Magyar Kultúrház Rt. (Budapest), 2093m./6 actes. – av. Mara Jankovszky (Éva Cecey), Béla Sziklai (Gergely Bornemissza), Nándor Bihary (le baron István Dobo de Ruszka), Ili K. Takács (Ceceyné), Béla Pogány (Bálint Török de Enying), Zoltán Makláry (le janissaire borgne Jumudzsák), Lajos Réthey (Bálint Pap), Lászl¿o Angyal (le bourreau), Elemér Baló, Rezsö Szántó, Sándor Fülöp, Gyula Stella, Ference Szécsi, János Vaszary, Gyula Zilahi, Rózsa Szilassy, Dénes Szekula. La résistance des Hongrois face aux armées de Soliman le Magnifique et le siège héroïque de la forteresse d’Eger en 1552 (synopsis cf. infra, le remake de 1968). - L’exubérant et inclassable Paul Fejos, futur cinéaste lyrique des admirables Lonesome (Solitude, 1928) à Hollywood et de Marie, légende hongroise (1932) avec Annabella, signe cette première adaptation cinématographique du best-seller national hongrois de Géza Gárdonyi (paru en 1899). C’est son dernier film muet hongrois, au budget très serré, mis en chantier au lendemain du décès du romancier, avec son épouse Mara Jankowszky en tête d’affiche. Le tournage a lieu à Budapest, au studio de verre de Phönix Filmgyár, dans les rues Pannónia, de Sziget, dans la grotte de la vallée de Pal (Pálvölgyi), l’église Mátyás de Buda, enfin à Kisbér et au château de Csesznek (pour Eger). L’œuvre achevée, qui bénéficie d’une partition musicale composée par László Angyal, est présentée en automne 1923 au gouverneur anti-communiste Miklós Horthy, régent dictatorial du royaume, avant de sortir en salle à Budapest et à Gödöllö en fin d’année. On ignore si Fejos avait déjà quitté la Hongrie à ce moment là. Film hélas perdu. - Parties (trad. fr.) : 1. « Où vit le héros hongrois ? » - 2. « L’Oiseau de proie dans une cage dorée » - 3. « Le Lion enchaîné » - 4. « Le Prix du véritable amour est le vrai bonheur » - 5. « Quand les païens étaient les maîtres en Magyarhon » - 6. « Le Siège d’Eger ». – Remake cf. 1968. |

| 1939 | [inachevé :] Kosovski Boy [=Le Combat pour le Kosovo] - 1. Kosovska Bitka [=La Bataille de Kosovo] – 2. Robovanje pod Turcima [=L’Esclavage sous les Turcs] (RS) de Kosta Novakovic, Dragoljub Gosic et Mihajlo A. Popovic 42 min. – av. Svetolik Nikacevic (Bogdan Harambasa), Misa Paunkovic (Janko). - En 1389, les Serbes et les Bulgares sont défaits par les troupes ottomanes de Murâd Ier. Tournage interrompu par la guerre. (Cf. infra, film de 1989 et 1964). |

| 1950 | Cudotvorni mac [=L’Épée magique] (YU) de Vojislav Nanovic Zvezda Film (Beograd), 101 min. – av. Rade Markovic (Nebojsa), Milivoje Zivanovic (Bas Celik), Vera Ilic-Dukic (Vida), Mihajlo Paskaljevic (Gritsko), Milan Ajvaz (Vidin), Ljubisa Jovanovic (Kovac), Zora Zlatkovic (la sorcière), Vilma Zedrinski (Carica). Légende médiévale tirée du conte populaire serbo-croate “Bas Celik” (“tête d’acier”) : Le jeune berger Nebojsa (“sans crainte”) libère sans le savoir le terrible oppresseur de la population Bas-Celik qui, comme ses soldats, ne peut être tué que par des armes magiques. Le tyran enlève la fiancée du berger le jour de son mariage et asservit tout le pays. Seule une épée enchantée peut lui être fatale. Mais elle est gardée par la reine d’un pays lointain qui remettra l’arme au vainqueur à la fois intelligent et courageux d’un tournoi. Le berger triomphe des épreuves, terrasse Bas Celik et libère son peuple. - Tourné en noir et blanc dans l’arène de Pula (Croatie). |

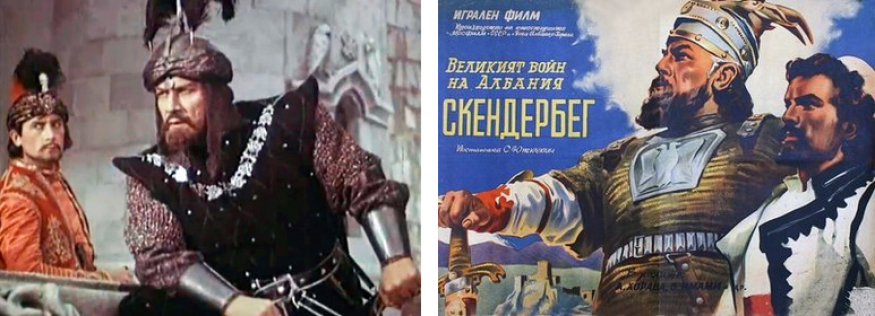

Skanderbeg l’Albanais résiste aux Ottomans dans la fresque de Sergei Youtkevitch (1953).

| 1953 | * Skanderbeg / Skanderbeg - Velikiy voin Albani [=Skanderbeg, le chevalier d’Albanie] / Skënderbeu (Le Grand Guerrier albanais Skanderbeg / Skanderbeg l’indomptable) (AL/SU) de Sergei Youtkevitch Albfilm [Nouvelle Albanie] Shqipëria e Re (Tirana)-Mosfilm (Moscou), 124 min./98 min. - av. Akaki Khorava (Gjergj Kastrioti Swinamed, dit Skander-Beg [Iskander Bey], prince d’Epire et d’Albanie, 1414-1468), Semyon Sokolovski (le prince Hamza), Naim Frasherij (Pal), Vesa Imami (Donika, l'épouse de Skanderbeg), Adivis Alibali (Mamika), Vahram Papazian (le sultan Murâd II), Sergeï Kulagin (Hassan Bey), Aleksandr Wertinskij (le doge de Venise), Veriko Anjaparidze (Dafina), Georgi Chernovolenko (Marash), Marie Logoreci (la comtesse), Vladimir Belokurov (le roi), Boris Tenin (Dine), Vahram Papazian (le sultan Mourad), Oleg Iakov (Tanouch Topia), G. Roumiantsev (Lek Doukadine), Mikhal Popi (Balaban Pacha), N. Levkoev (Giovanni), S. Zakariadzé (Laonikus), V. Soloviev (le moine franciscain). Glorification épique du héros national albanais Georges/Gjergj Kastriot Skanderbe(r)g (1405-1468), basée sur les écrits du chroniqueur byzantin Laonicus Chalkokondylos et du prêtre et historien albanais Marin Barleti. - Synopsis : Lorsque les Ottomans envahissent l’Albanie en 1415, Gjergi, 10 ans, fils d’un prince albano-serbe, est pris en otage, islamisé et éduqué à la cour du sultan Mourad II à Constantinople où, adulte et s’étant révélé un stratège militaire hors pair, il devient le premier capitaine du royaume, recevant le surnom de Skanderbeg en l’honneur d’Alexandre le Grand. Mais en 1443, quand il apprend la misère des siens, il retourne en Albanie où, s’étant converti au catholicisme (religion de ses ancêtres), il prend le commandement du soulèvement populaire contre le joug turc et restaure temporairement la principauté libre d’Albanie. Il conquiert Kruja, sa ville natale, après avoir proposé en vain une alliance avec la République de Venise, car le doge et ses marchands restent muets (ils se sont emparés des principales villes de la côte adriatique), tout comme les Hongrois et les Polonais ; l’hostilité et la fourberie du roi serbe Brankovitch font échouer ses plans d’une résistance commune. La puissante armée du sultan, que Skanderbeg connaît fort bien, ne parvient pas à l’anéantir : durant les vingt-cinq années qui suivent, toutes les tentatives turques de reconquérir son pays échouent, et ce malgré la trahison de Hamza Kastriota, son cousin cupide et jaloux auquel il laisse la vie sauve après l’avoir affronté en combat singulier. Son ardeur à guerroyer contre les musulmans vaudra à ce « rempart de l’Occident » - mort dans son lit après avoir restauré temporairement la principauté libre d’Albanie - l’appui financier de la papauté et des seigneurs vénitiens et napolitains (détail que le film communiste passe sous silence !). On peut aussi s’amuser à découvrir un film soviétique pur jus glorifier un héros qui passa pendant des siècle pour être « l’athlète du Christ »… Du cinéma idéologique sans surprises, au jeu outré, lourd, lent, édifiant et héroïsant, mais sauvé à l’occasion par l’insolite beauté plastique de son imagerie : paysages farouches, costumes traditionnels, cadrages à la verticale, recherches plastiques pour les mouvements de foule et surtout virtuosité des contrastes chromatiques. Ancien décorateur d’Eisenstein et l’un des piliers artistiques du cinéma soviétique, Youtkevitch fera mieux encore avec son Otello deux ans plus tard, incarné par Sergeï Bondartchouk. Tournage en Sovcolor dans les tout nouveaux studios Kinostudio « Nouvelle Albanie » à Tirana, dans les studios de la Mosfilm à Moscou et autour du château de Krouya/Krujë ; l’acteur géorgien Akaki Khorava fait le « petit père du peuple albanais ». Primé à Cannes en 1954 (avec mention spéciale pour la mise en scène). Le film a été vu par 24 millions de spectateurs en URSS. - US : The Great Warrior Skanderbeg, DE-RDA : Skanderbeg, Ritter der Berge, IT : Skanderbeg, l’eroe albanese. |

| 1956 | Gábor diák (Leïla et Gabor) (HU) de László Kalmár Hunnia Film (Budapest), 91 min./89 min. - av. Ferenc Zenthe (Gábor), Imre Sinkovits (Suki Balász, son ami), Marianne Krencsey (Leila), Sándor Kömives (Gül Baba, son père), Margit Andaházy (Veronka), Zoltán Greguss (Pascha), Sándor Tompa (Zülfiker), Erwin Kipédi. – La Hongrie sous le joug ottoman, à Buda au XVIe siècle. Esprit rebelle, et assisté de son ami Suki Balász, l’étudiant Gábor sème le trouble parmi les occupants ottomans. Alors qu’ils tentent de libérer une colonne de jeunes femmes destinées au harem du cruel despote Ali Pacha, leur fuite les mène dans les jardins du Turc Gül Baba. Gábor y rencontre et tombe amoureux de Leïla, la fille du propriétaire, tandis que Suki s’éprend de Veronika, une prisonnière hongroise. Ali Pacha, qui convoite Leïla, capture et condamne à mort les deux garçons hongrois. Mais l’amour est plus fort… Petit film d’aventures avec chansons, sorti en avril 1956. |

| 1961 | Drakut il vendicatore (Drakut le vengeur) (IT) de Luigi Capuano Felicie Felicioni/Jonia Film (Roma), 93 min. - av. Burt Nelson (Drakut), Wandisa Guida (la princesse Irina/Milena), Mario Petri (le grand-duc Atanas), Moira Orfei (Edmea), Alberto Lupo, Franco Fantasia, Walter Barnes, Carla Calò, Rosalia Maggio, Nando Tamberlani, Maria Grazia Spina, Ugo Sasso, Massimo Carocci, Elio Crovetto, Giovanni Baghino. Dans la principauté de Panonnie (province yougoslave) vers la fin du XVIe s., des bohémiens luttent contre le grand-duc de Slavonie. Fils prodigue de la reine des Tziganes Zoraïde, Drakut vient au secours d’Irina, la fille du prince Nicolas de Pannonie qui se fait passer pour Milena, une servante de la princesse alors que son carrosse est attaqué par des brigands. Le grand-duc Atanas convoite Irina, sa cousine, et surtout le trône de son père. Il s’empare du château, fait secrètement assassiner le prince et accuse Drakut du crime. Par la même occasion, il condamne Zoraïde au bûcher comme sorcière. Autoproclamé régent, Atanas s’impose comme fiancé de la princesse, mais Drakut met tout en branle pour venger sa mère et le père d’Irina. En récompense, Irina l’adoube et l’épouse. - Tournage en Totalscope et Eastmancolor aux studios INCIR-De Paolis à Rome et en extérieurs en Croatie (château de Trakoscan). - US : Revenge of the Conquered ; DE : Drakut, der Rächer. |

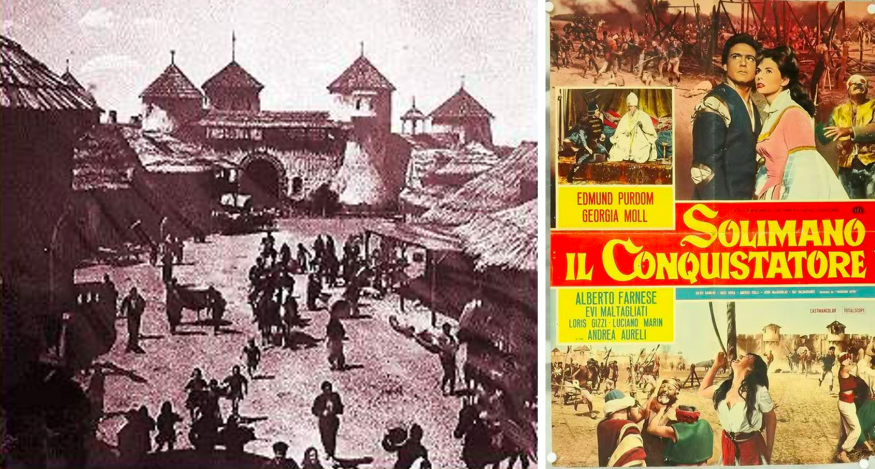

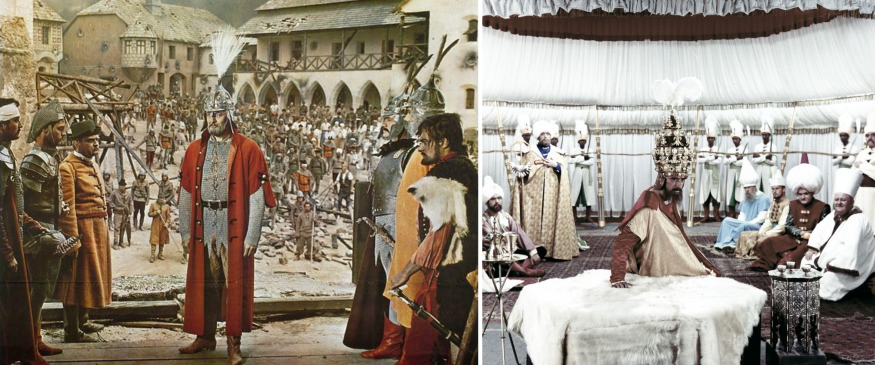

| 1961 | Solimano il conquistatore / Tvrdjava Samograd [=La Forteresse de Samograd] (Soliman le Magnifique) (IT/YU) de Vatroslav Mimica [et Mario Tota] Vatroslav Mimica/Cine Produzione Astoria (Roma)-C.F.S. Kosutnjak (Beograd), 105 min./99 min. - av. Edmund Purdom (le grand vizir Pargali Ibrahim Pacha), Giorgia Moll (Vesna), Loris Gizzi (Soliman Ier le Magnifique), Luciano Marin (Ivan), Stane Potokar (Nicolas Orlovic [=comte Nikola Subic Zrinsky, seigneur de Szigetvár]), Alberto Farnese (Gaspard), Evi Maltagliati (la gouvernante), John McDouglas [=Giuseppe Addobbati] (le commandant de Korest), Nando Tamberlani (le chancelier de Vienne), Raf Baldassare (Boris, lieutenant de Soliman), Enzo Doria (le confident de Soliman), Mira Tapaviza (Aïcha), Andrea Aureli (Yurik), Nada Kasapich (sa femme), Stane Potokar (le comte Nicolas Orlovitch, défenseur de Siget), Silvio Bagolini (l’ivrogne), Vladimir Medar (le forgeron), Amedeo Trilli (l’écuyer d’Ivan). Contrairement à ce qu’annonce pompeusement le titre, ce film ne s’attarde pas du tout sur la personne du sultan Soliman le Magnifique mais se concentre sur la résistance des Hongrois, Croates et Serbes du 5 août au 7 septembre 1566 à Szigetvár/Siget/Samograd, résistance sans espoir menée par le comte Miklós Zrinyi ou Nikola Subic Zrinski pour les Habsbourg et qui lui coûta la vie ainsi qu’à ses fils. L’opéra Nikola Subic Zrinski d’Ivan Zajc en 1876 et le poème épique hongrois Le Péril de Sziget de Miklós Zrinyi (1651) lui sont consacrés. Pourtant ce héros national croato-hongrois n’apparaît pas au générique du film, produit, écrit et réalisé par le Croate Vatroslav Mimica, un des pères du film d’animation de Zagreb … Une conséquence de la politique de Tito ou de la coproduction avec Rome ? – Synopsis : La gigantesque armée de Soliman le Magnifique déferle sur l’Europe orientale, brûlant les villages, enlevant les enfants chrétiens pour en faire des janissaires, semant la terreur. Le comte Nicolas Orlovic, commandant du bourg fortifié de Szigetvár avec seulement 2300 soldats, délivre un groupe de jeunes captifs, mais il doit faire face aux quelque 90'000 Turcs de Soliman en marche sur Vienne et commandés par le grand vizir Pargali Ibrahim Pacha, ami d’enfance du sultan. Dernier rempart sur la route de Vienne, la forteresse est appuyée à un vaste marais et ne peut être encerclée. Orlovic demande d’urgence des renforts à Vienne. Boris, son messager, est aimé par Vesna, fille du comte, suscitant la jalousie haineuse du lieutenant Gaspar. Les premiers assauts sont repoussés et les défenseurs sur place espèrent en vain que la pluie obligera le sultan à la retraite. A Vienne, la situation tragique de Szigetvár n’est pas prise au sérieux. Bredouille, Boris rencontre sur son chemin de retour Gaspard qui, repoussé par Vesna, a déserté en poignardant une sentinelle. Boris noie son rival dans les marais et rejoint ses camarades assiégés. La situation étant sans espoir, le comte Orlovic confie à Boris la colonne des femmes et des enfants qui fuient par les marais, puis affronte l’armée turque dans une charge de cavalerie suicidaire. Or Soliman vient de mourir au cours d’une dispute avec Ibrahim Pacha. Celui-ci cache le décès du sultan, survenue dans la nuit du 5 au 6 septembre, à son armée et ordonne le lendemain l’attaque générale, mais à peine le dernier défenseur de cet « Alamo croate » est-il tombé que l’arrivée de la saison des pluies oblige les assaillants, déjà affaiblis par la fièvre des marais, à battre en retraite. Vienne est sauvée. Cette rare coproduction italo-yougoslave présentant en tête d’affiche l’acteur Edmund Purdom (il campa Sinouhé dans The Egyptian de Michael Curtiz, 1954), un rescapé britannique d’Hollywood établi sur les rives du Tibre, est une bande sans psychologie et aux notions historiques plus qu’approximatives : le véritable Pargali Ibrahim Pacha mourut exécuté en 1536 à Topkapi sur ordre de son ami Soliman, soit trente ans plus tôt ! Les situations et caractères sont stéréotypés, mais avec quelques mouvements de foules assez réussis. Le tournage se fait en Totalscope et Telecolor (Eastmancolor) aux studios de l’Istituto Nazionale LUCE à Rome et en extérieurs dans la province de Voïvodine en Yougoslavie (avec l’appui des studios Kosutnjak à Belgrade). Assistant de Mimica, l’Italien Mario Tota figure au générique pour des raisons de coproduction, mais n’a en réalité rien tourné. – US/GB : Suleiman the Conqueror, ES : Solimán el conquistador, DE : Suleiman, der Eroberer. |

| 1963 | Il terrore dei Mantelli Rossi / Los jinetes del terror / Les Cavaliers de la terreur (IT/ES/FR) de Mario Costa Georges Combret/P.A.ME.C. Cinematografica, Roma (Produttori Associati Mercato Comune)-Hispamer Films (Madrid)-Tibre Produzione (Roma)-Radius Productions (Paris), 86 min. - av. Tony Russell (Paolo), Scilla Gabel (Cristina, fille de Ladislao), Yves Vincent (le capitaine Mirko, seigneur de Skoplie), Jacques Dacqmine (Vladimir), Nerio Bernardi, Carla Caló, Beni Deus, Pilar Clemens, Tony Soler, Pierre Torodi, Claude Brasseur, Alfonso Rojas, Alf Marholm. Au XVIe siècle en Slavonie, le village de Bled (duché de Pretsch) est régulièrement attaqué par des hommes masqués qui dévastent la région et la population demande en vain la protection du duc Ladislao, seigneur des lieux. Mirko, l’aventurier et usurpateur du château de Skoplje, offre son épée en échange de la main de Cristina, fille du duc. Celle-ci refuse car elle s’éprend d’un bel inconnu, Paolo (le fils du baron de Skoplje), dont la rapière va permettre d’élucider le mystère des agresseurs et leurs identités : Mirko, le chef des terribles Manteaux Rouges et l’assassin du père de Paolo, est tué en duel tandis que la paysannerie trucide les brigands. – Filmé en Yougoslavie (Croatie) en Iscoscope et Eastmancolor. - US : Knights of Terror, DE : Reiter des Schreckens. |

| 1963 | Il pirata del diavolo / Rabanek, gusar iz pekla / Rabanek, vrazji gusar (Le Pirate du diable) (IT/YU) de Roberto Mauri Gisleno Procaccini, Aldo Piga/Walmar Cinematografica (Roma)-Triglav Film (Belgrade), 107 min./84 min. - av. Richard Harrison (le comte Marco Trevisan), Walter Brandi (Ranieri), Demeter Bitenc (Rabanek le Turc), Anna Maria Ubaldi (Alina), John Turner (Trevisan), Paolo Solvay (Mahmud), Lorenzo Artale (Giovanni), Anita Todesco (Zoraide), Liana Dori (Belia), Lilly Landers (Caterina). En 1521 dans un duché de la Dalmatie, le maître des lieux a été tué par les pirates barbaresques de Rabanek. Son fils Marco et sa fiancée Belia sont faits prisonniers en attendant d’être exécutés. Mais la fille d’un mercenaire de Rabanek, Alina, s’éprend de Marco qui parvient ainsi à s’évader et à tuer Rabanek en duel. Filmé en Totalscope et Eastmancolor aux studios de l’Istituto Nazionale LUCE à Rome et sur la côte dalmatienne. – US : The Saracens, GB : Flag of Death, DE : Zarak der Rebell, ES : Rey y pirata. |

| 1964 | (tv) Boj na Kosovu [=La Bataille de Kossovo Polié] (YU) de Jovan Konjovic Radiotelevizija Beograd (RTV). – av. Mira Banjac, Stanoje Dusanovic, Ivan Hajti, Rade Kojadinovic, Dragutin Kolesar, Branimir Mikonjic, Dragoljub Milosavijevic-Gula, Velimir Zivotic, Mira Banjac. – La grande défaite des Serbes qui tombent sous la tutelle ottomane, le 18 juin 1389. Téléfilm en noir et blanc. - Cf. les films de 1939 et de 1989. |

| 1967 | A koppányi aga testamentuma (Le Testament de l’Aga) (HU) d’Éva Zsurzs Magyar Televízió Zrt. (Budapest)-MOKEP, 92 min./87 min. – av. Péter Benkö (László Babocsai), Klári Tolnay (Sara Babocsai), Gyula Benkö (Gaspar Babocsai), Ferenc Bessenyei (Csomai kapitany), Adám Szirtes (Márkó Bogics), János Csányi (Oglu, agha de Koppány), Gyula Bodrogi (Jóska), István Iglódi (Miklós). En Hongrie en 1585, alors qu’Ottomans et Wallons ravagent la région de Látrány (comitat de Somogy). Laszlo Babocsai, un jeune officier hongrois qui cherche à venger la mort de son père, provoque en duel Oglu, l’agha turc du comté de Koppány, et le tue d’un coup de sabre. Dans son testament, le décédé laisse à son adversaire victorieux sa fille et sa fortune en le chargeant de les protéger de la rapacité des mercenaires wallons qui pillent le comté. Laszlo découvre ainsi les vraies valeurs de la vie… Un sympathique film d’aventures tiré d’un roman d’István Fekete. - RFA+RDA : Das Testament des Aga. |

La forteresse magyare d’Eger assiégée en vain par Soliman le Magnifique (« Egri csillagok », 1968).

| 1968 | Egri csillagok [=Les Étoiles d’Eger] (Le Talisman perdu) (HU/BG) de Zoltán Várkonyi András Németh/Mafilm (Budapest), 157 min. (2 parties). - av. István Kovács (Gergely dit Geza Bornemissza), Vera Venczei (Éva Cecey, dame d’honneur de la reine), Imre Sinkovits (le baron István Dobó de Ruszka), Tibor Bitskey (István Mekecsey), Gábor Agárdy (le gitan Sarközy), Éva Ruttkai (Izabella Jagellion, reine consort de Hongrie-Est), Hilda Gobbi (Baloghné), Vera Szemere (Ceceyné), Géza Tordy (l’étudiant Miklós), Péter Benkö (János Török), Ferenc Bessenyei (Bálint Török de Enying), Rudolf Somogyvári (le ltn. Istvàn Hegedûs), Gyula Benkö (Malkaçoglu Bali Bey, dit Veli bég), László Tahi Tóth (Adam Kobzos), György Bárdy (le janissaire borgne Jumudszák), Tamás Major (le sultan Soliman le Magnifique), Miklós Szakáts (Beylerbey), Samu Balász (le pape Jules III), Lászlò Inke (le Grand-vizir Kara Ahmed Pacha), István Velenzei (Père György alias l’évêque-cardinal George Martinuzzi), Zoltan Várkonyi (l’empereur du Saint-Empire germanique Ferdinand Ier de Habsbourg), György Korga (Jancsika Bornemissza, fils de Gergely et Eva), Gábor Koncz (le petit prince János Zsigmond), Levente Sipeki (Adam Fürjes). Synopsis : En 1529, des agents anatoliens informent le sultan Soliman le Magnifique que Ferdinand de Habsbourg a contraint l’armée turque de se retirer devant les remparts de Vienne. Les armées turques se replient vers la Hongrie. En 1533, Gergerly Bornemissza (dit Geza), dont le père a disparu, et Éva Cecey, deux enfants de huit ans, sont capturés dans les bois par un redoutable janissaire turc, le borgne Jumurdsák, qui les destine au marché d’esclaves. Les enfants parviennent à s’échappent du campement ottoman en emportant avec eux un précieux talisman, butin de guerre du borgne : une bague verte qui aurait des pouvoirs surnaturels, car il s’agit d’un symbole de liberté capable de changer la destinée de la Hongrie martyrisée. De son côté, le fameux baron et capitaine István Dobó de Ruzka (1502-1572) libère ses autres compatriotes prisonniers. - Une décennie plus tard, au château de Buda en 1541, Gergely, dont la mère a été tuée par les Turcs, a été adopté et éduqué par le riche aristocrate Bálint Török de Enving (1502-1551), ban de Nándorfehérvár, tandis qu’Éva est devenue la dame d'honneur de la reine Izabella Jagellion, reine consort de la Hongrie orientale. Ils sont amoureux, mais Éva ayant été promise par son père, propriétaire terrien, au couard Adam Fürjes, la jeune fille fugue le jour du mariage et épouse son ami d’enfance. Accompagné de deux camarades, le couple navigue jusqu’à Alger pour y libérer le géniteur de Gergely, prisonnier d’un dignitaire musulman. Entretemps, les Turcs ont envahi la ville de Buda par la ruse et sans sang versé ; le sultan Soliman capture Bálint Török qu’il enlève à Istanbul et envoie la reine Izabella en Transylvanie avec son fils, le petit János II Zsigmond, futur roi de Hongrie : ils y seront à l’abri des Habsbourg. De retour dans leur patrie, Evy et Gergerly s’aventurent avec quelques camarades dans la capitale ottomane en se faisant passer pour des chanteurs itinérants italiens afin d’y délivrer leur protecteur Török enfermé dans la prison de Yedikule – en vain, car le borgne Jumurdsák veille et sonne l’alarme ; sauvé par des gitans, le groupe rentre bredouille. - Dix ans plus tard, en automne 1552, une immense armée turque forte de 40'000 hommes se rassemble sous les remparts de la petite cité fortifiée d'Eger. Expert en explosifs, Gergely est appelé à rejoindre les 2100 défenseurs, femmes et enfants compris, aux ordres du baron István Dobó pour qui la place forte « symbolise à présent toute la patrie hongroise ». Trahisons et désertions menacent, Gergely fait pendre les coupables. Alors que les Turcs sont déjà à l’intérieur de la place, Eva s’introduit en soldat casqué et armé par une porte secrète dans la forteresse assiégée. Elle se retrouve face à face avec son persécuteur borgne qui, déguisé en marchand, a kidnappé son fils Jancsika. Fou de rage, l’homme cherche à tout prix à sauver son honneur en récupérant le fameux talisman. Gergely découvre Eva blessée à mort. Le borgne le paie de sa vie, tandis que l’armée turque se retire après 39 jours de siège et cinq assauts vains, décimée par l’explosion de la poudrière du château. Gergely parvient à récupérer le petit Jancsika en l’échangeant contre un jeune ennemi captif. - La bataille d’Eger est la première grande déroute ottomane, épisode qui permet alors à l’Europe de reprendre son souffle. ➤ La fresque de Zoltán Varkónyi - alors la plus importante superproduction du cinéma hongrois (et bulgare) - est adaptée de l’œuvre éponyme de Géza Gárdonyi (1899), un des romans historiques les plus populaires de Hongrie, lecture obligatoire dans les écoles depuis plusieurs décennies et filmé trois fois à ce jour (cf. la version muette de Paul Féjos en 1923 et le docu-fiction de 2005) ; le roman a aussi été transformé en bandes dessinées, en comédie musicale et en jeux d’aventure informatiques. Le réalisateur Varkónyi a été l’un des premiers à se tourner vers des films historiques spectaculaires, dès les années 1960. Si son adaptation du « grand roman national hongrois » laisse de côté divers personnages et événements (par ex. la tentative d’assassinat de Soliman), elle en suit fidèlement la structure et l’histoire de base. Le budget du film passe de 19 millions à 45 millions de Forint et son tournage en Eastmacolor et Agascope (dès l’été 1967) prend un an et demi : sur les rives du lac Balaton et la côte de la mer Noire en Bulgarie, puis, pour le siège du château d’Eger, autour d’une réplique réduite érigée à Pilis, dans la périphérie de Pilisborosjenö où l'armée ottomane se compose de cinq mille conscrits de l’Armée populaire hongroise. C’est un succès populaire immédiat, avec 18 millions d’entrées, un record sans pareil dans le pays ; les interprètes du couple amoureux deviennent des stars, István Kovács et Péter Benkő reçoivent ensemble près de 50’000 lettres d'amour et de fans en quelques mois. Pourtant, le film (présenté en deux parties), par moment assez violent et aux scènes d’assaut spectaculaires, n’est pas sans défauts, le récit a ses lenteurs, la séquence à Istanbul manque de tension, les Turcs sont facilement caricaturés (leurs costumes frisent parfois le ridicule), les danses gitanes sont fantaisistes, enfin on chercherait en vain un approfondissement psychologique des principaux protagonistes. Le script ne manque pas de rappeler que ni le pape à Rome ni les Habsbourg en Autriche ne sont venus à l’aide des Magyars assiégés à Eger, des détails certes présents dans le roman de Gardónyi, mais soulignés ici par le gouvernement communiste de János Kádár. Pour la chronique, précisons enfin que l’authentique Gergely Bornemissza (1526-1555), héros national marié deux fois (on ignore l’identité de ses épouses), reprit les commandes du château d’Eger après le siège. Il fut capturé par les Turcs deux ans plus tard et pendu à Constantinople après avoir refusé de révéler les secrets de sa tactique défensive ; Balint Török partagea le même sort. Eger sera conquis en 1596 par le sultan Mehmed III. Cf. premake de 1923. - DE-RDA : Sterne von Eger, DE-RFA : Wenn die Steppe brennt, IT : La battaglia del talismano verde, ES : Las estrellas de Eger, GB/US : Stars of Eger. |

| 1968/69 | A beszélö köntös [=Le Kaftan merveilleux] (HU) de Tamás Fejér Mafilm IV. Játékfilmstúdió (Budapest), 109 min. - av. István Iglódi (Mihály Lestyák), Antal Páger (András Lestyák, tailleur), Annamaria Detre (Cinna), Ferenc Kállai (Gábor Pereszneki), János Görbe (Ferenc Kriston), Nándor Tomanek (Béla Zaládi), László György (József Inokai), József Horváth (István Pató), Szigmond Fülöp (Kristóf Agoston), Lajos Öze (Agoston), Adám Szirtes (Máté Zeke), Hilda Gobbi (Fábiánné Özvegy), János Zentai (Zulfikar), Jószef Madaras (Ibrahim Pacha). Au XVIe siècle, les bourgeois de la ville hongroise de Kecskemét, harcelés par la soldatesque ottomane et habsbourgeoise, sollicitent à Ibrahim Pacha à Buda la protection officielle d’un bey en échange de quatre jolies filles. Le Pacha n’envoie que son kaftan, mais ô miracle, tous les vrais croyants se mettent à genoux devant cette tunique aux pouvoirs magiques, exauçeant les souhaits de celui que la porte. Le père du maire, un maître tailleur, réalise une copie exacte de la robe et vend l’original à bon prix à la délégation d’une autre ville, la confusion se généralise… Une comédie satirique sur le pouvoir du costume adaptée du roman de Kálmán Mikszáth. – DE-RDA : Der wundersame Kaftan. |

| 1970 | Szép magyar komédia [=Une histoire galante magyare] (HU) de Tamás Banovich Mafilm IV. Játékfilmstúdió (Budapest), 89 min./81 min. - av. István Sztankay (le poète Bálint Balassi), Beata Tyszkiewicz (Anna Losonczy, épouse du vice-roi de Croatie), Anna Széles (Krisztina Dobó), Katalin Gyöngyössy (Coelia), Jözsef Madaras (István), Gábor Koncz (Hunyadi), György Györffy (le pape Jules III), Ilona Györi (Borbála), Vers l’an 1580, les combattants hongrois de Végvár passent leur temps avec des raids contre l’occupant turcs, la chasse et les jolies femmes. Parmi eux, le célèbre poète-soldat Bálint Balassi, baron de Kékkö et de Gyarmat (1554-1594), qui est considéré aujourd’hui comme le fondateur de la poésie lyrique hongroise moderne. Officier dans la forteresse d’Eger, il s’éprend d’Anna Losonczi qui devient la « Lila » de ses poèmes. Comme elle le repousse pour épouser le vice-roi de Croatie, Balassi, converti au catholicisme, se marie secrètement avec sa cousine Krisztina Dobó, fille du défenseur d’Eger István Dobó, et la rend enceinte. Mais son beau-frère lui fait un procès, le ruine presque et obtient l’annulation de son mariage par le Pape. Balassi se tourne à nouveau, en vain, vers Anna. En 1589, le comte palatin Ferenc Wesselényi lui offre un poste en Pologne où, tout en préparant les troupes polonaises à une imminente invasion des armées ottomanes (qui n’aura jamais lieu), le séducteur obtient les faveurs de la comtesse palatine. Mais ne pouvant oublier sa patrie, il retourne une nouvelle fois en Hongrie en 1591 où il meurt de ses blessures à la bataille d’Esztergom contre les Turcs. – Un récit (en couleurs) un peu confus, mi-comédie, mi-drame. - DE-RDA : Galante Geschichte. |

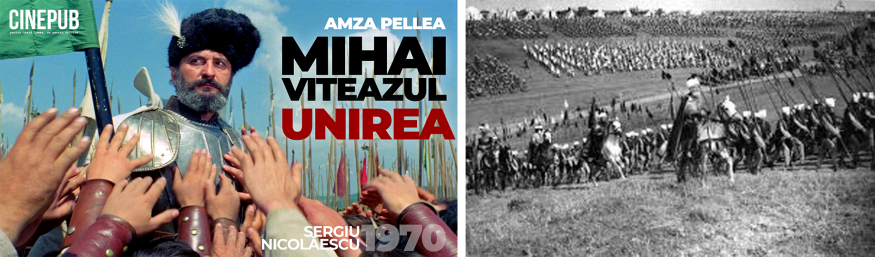

| 1970 | Mihai Viteazul - 1. Mihai Vietazul, 2. Unirea (Michel le Brave / La Dernière Croisade) (RO) de Sergiu Nicolaescu România Film-Studioul Cinematografic Bucuresti (2 parties), 104 min. + 101 min. - av. Amza Pellea (Michel le Brave / Mihai Viteazul, vovoïde de Valachie et de Moldavie), Irina Gardescu la comtesse Rossana Viventini), Ion Besolu (le prince Sigismond Báthory de Transylvanie/Siebenbürgen), Olga Tudorache (la mère de Michel), György Kovács (le cardinal André/Andreas Báthory), Sergiu Nicolaescu (le vizir Selim Pacha), Nicolae Secareanu (le grand vizir Koca Sinan Pacha), Ilarion Ciobanu (Stroe Buzescu), Aurel Rogalschi (l’empereur Rodolphe II de Habsbourg), Ioana Bulca (la princesse Stanca), Septimiu Sever (Radu Buzescu), Florin Piersic (Preda Buzescu), Klára Sebök (Marie-Christine de Graz), Mircea Albulescu (le pope Stoica), Emmerich Schäffer (le comte Giorgio Basta), Colea Rautu (le sultan Mourad III), Constantin Codrescu (Alexandre le Mauvais/Alexandru III cel Rau de Valachie), Alexandru Herescu (Ionica), Corneliu Gârbea (gén. Baba Novac), Fory Etterle (le pape Clément VIII), Alexandru Repan (le comte Viventini), Jean Lorin Florescu (l’archiduc Maximilian-Ernest d’Autriche), Florin Scarlatescu (le boyard Iani), Mihai Mereuta (Jérémie/Ieremia Movila, prince de Moldavie), Corneliiu Girbea (Baba Novac), Stelian Cremenciuc (Jacques de Beaury), Mircea Breazu (le prince Nicolae, fils de Mihai), Nicolae Brancomir (le boyard Filimon). En 1593, la principauté de Valachie, État vassal de Constantinople situé entre le Danube et les Carpates, s’épuise en luttes intestines. Alexandre le Mauvais et les partisans du prince Michel le Brave se disputent le trône mais ce dernier ayant obtenu l’aval du sultan Mourad III, il s’empare du trône après avoir éliminé son rival. Une année plus tard, le sultan Mourad III décide de marcher sur Vienne, porte d’une Europe déchirée par les guerres religieuses, et les principautés vassales de la Valachie transalpine, la Moldavie et la Transylvanie sont prises dans un conflit de loyauté. Les uns suivent le sultan, les autres penchent pour l’Église catholique latine, d’autres songent surtout à leurs propres intérêts, entre la Pologne et le Saint-Empire des Habsbourg. Seul Michel le Brave, vovoïde de Valachie et de Moldavie, se rebiffe, mais il peine à trouver des alliés pour sa « croisade » contre les musulmans : l’empereur des Habsbourg à Prague s’intéresse plus à l’alchimie et à l’astrologie qu’à la politique tandis que le pape à Rome promet beaucoup mais ne bouge pas. Même l’alliance militaire avec le vaniteux Sigismond de Transylvanie reste lettre morte. En août 1595, dans les marais proches de Bucarest, Michel parvient à écraser l’armée ottomane du grand vizir impérial Sinan Pacha, deux fois plus puissante que la sienne, à la bataille de Calugareni. Les Turcs évacuent Bucarest et sont taillés en pièce en retraversant le Danube. Enfin, en mai 1600, il chasse Jérémie Movila, prince de Moldavie et vassal de la Pologne, devenant ainsi le premier prince à régner simultanément sur les trois principautés où vivaient historiquement les Roumains. Une année plus tard, le général napolitain d’origine albanaise Giorgio Basta, au service des Habsbourg, le fait assassiner par ses mercenaires. ➤ Contrairement à ce qu’affirme le film et qu’appuie l’enseignement officiel dans les écoles roumaines sous Ceausescu, Michel ne travaille pas à la préfiguration d’une future Roumanie : en vérité, le souverain n’a à aucun moment tenté d’unifier les trois principautés mais agi en mercenaire visant des buts politiques personnels, durcissant même le servage des paysans valaques et confirmant les privilèges des aristocrates magyars transylvains ! Le tournage pour écran panoramique Totalvision et en Eastmancolor se fait d’avril 1969 à août 1970, déployant une armée de 200 acteurs et jusqu’à 30'000 figurants, 2000 cavaliers et 150 canons d’époque pour la reconstitution de sept batailles, grâce à l’appui musclé de l’État et de l’armée roumaine. Le prolifique Sergiu Nicolaescu, déjà auteur de deux péplums d’envergure (Les Daces en 1966 et Kampf um Rom / Pour la conquête de Rome assistant Robert Siodmak en 1968), se profile ainsi comme un des maîtres de la fresque historique dans les pays de l’Est (élu sénateur, il passera à la politique après la chute de Ceausescu). Initialement, Nicolaescu envisage une coproduction avec les États-Unis impliquant Orson Welles, Richard Burton et Elizabeth Taylor, mais le régime roumain met son veto. Ayant débuté comme comédien, il commence à tourner en interprétant lui-même le rôle-titre, puis se révise, confie la tâche à Amza Pellea (qui fut son Décébal dans Les Daces, puis Guillaume le Conquérant en 1982) et se contente de camper Selim Pacha, personnage plus complexe. Nicolaescu filme bien sûr en Roumanie (forteresse de Corvin à Hunedoara, Transylvanie, Constanta, Alba Iulia, Calugareni, Constanta, Bran, Brasov, Cris, Bucarest, Miraslau, Selimbar, Sibiu, Sighisoara, Sinaia, Sâmbata de Sus, Talmaciu, Tismana, Virop et les Carpates), mais aussi à Prague, à Vienne, à Rome, à Tunis et à Istanbul. Pareille mobilisation dans le spectaculaire avec déploiement de troupes à perte de vue – trois décennies avant l’infographie - est inabordable à Hollywood ou Cinecittà. La fresque - qui cherche indirectement à redorer le blason du régime, la Roumanie socialiste ayant pris sur divers points ses distances avec Moscou - est amplement exploitée en dehors du bloc communiste (admiratif, Steven Spielberg inclura des images des batailles étonnement fluides du film dans son E. T. l'extraterrestre). Seul handicap : des dialogues ampoulés, un discours chauvin qui reflète l’idéologie et la vision historique biaisée du moment. Mais le spectacle à lui seul vaut le coup d’œil. - GB/US : Michael the Brave / The Last Crusade, ES: La última cruzada, IT: L’ultima crociata / Michele il bravo, DE-RDA: Michael der Tapfere, DE-RFA : Die Schlacht der Giganten / Der Kampf der Könige (vd). |

| 1972 | Sageata capitanului Ion [=La Flèche du capitaine Ion] (RO) d’Aurel Mihèles Virgil Duda/Centrui de Productie Cinematografica Bucuresti-România Film-Studioul Cinematografic Bucuresti, 88 min. – av. Vladimir Gaitan (cpt. Ion), Carmen Ghiman (Irina), Amza Pellea (le commandant Ali-Beg), Ion Besoiu (Andrei, fiancé d’Irina), Stefan Velniciuc (le prince Radu le Beau/Radu cel Frumos), Mircea Albulescu (le boyar Salom), Ion Marinescu (le trésorier Flor), Nicolae Secareanu (le vieillard aveugle), Virgil Oganasu (le prince Vlad III Tepes dit l’Empaleur), Viorel Comanici (le grammairien Radu Farma), Al. Alexandrescu-Vrancea (le Grand Vizir). En Valachie en 1462. Irrités par l’insolente indépendance du prince vassal Vlad III Tepes dit l’Empaleur et son refus répété de verser le tribut convenu, les Ottomans cherchent à le renverser et à le remplacer par un souverain à leur botte, le prince Radu le Beau, frère efféminé de Vlad et prétendant au trône. Le capitaine Ion, vaillant archer et officier de la garde princière de l’Empaleur, découvre un complot majeur pour assassiner ce dernier. Mais il s’éprend d’Ilinca, fille du trésorier Flor, un boyard complotiste, alors que celle-ci est promise à Andrei, un perfide sympathisant avec les Turcs et le prince Radu. Tandis que les nobles s’entredéchirent, le Robin des Bois roumain et sa blonde dulcinée prennent la fuite. - Aventures en Orwocolor gauchement filmées dans les Carpates autour de la citadelle de Poenari, d’après un roman pour la jeunesse d’Alexandru Mitru (récit tiré d’une légende valaque et paru en 1967). |

| 1972 | (tv) György barát [=Frère Georges] (HU) télésérie de Miklós Hajdufy Magyar Televízió Zrt. (Budapest) (MTV 6-7-8.10.72), 170 min. /45 min, 70 min., 55 min. - av. István Avar (le cardinal György/George Martinuzzi, dit Frère Gregorius), Gyula Szabó (le roi Jean/Janos Ier), Sándor Kömives (Rendfönök), Péter Haumann (Frère Marcus), István Dégi (Frère Paulus), Ilona Béres (la reine Isabelle/Izabella Jagellion), László Inke (Czibak Inke), János Zách (Istvàn Werböczi), Adám Szirtes (Török Bálint), Nándor Tomanek (Johannes Wese), Miklós Gábor (Alvise Gritti, gouverneur de Hongrie), Sándor Kömives (chef de la police). Minisérie en trois parties sur Georges/György Martinuzzi (1482-1551), frère pauliste, évêque de Nagyvárad, cardinal, prélat, politicien hongrois originaire d’une vieille famille de noblesse croato-vénitienne, qui périt assassiné en décembre 1551 par des mercenaires italiens et espagnols à la solde de la cour impériale des Habsbourg. Il périt en Transsylvanie alors qu'il est sur le point de refaire l'unité du pays contre les Turcs dans une Hongrie coupée en trois. Une enquête est menée au château Saint-Ange à Rome sur les raisons et les circonstances de l’assassinat du cardinal et homme d’État hongrois, mais les aveux n’apportent aucun éclairage, seul un retour en arrière peut apporter une réponse… Flash-back : En 1491, alors que l’armée turque assiège le château de la famille de György à Kamicak, son père fait fuir le garçonnet de 8 ans, placé à Hunyad, à la cour du prince János Corvin, fils illégitime du roi de Hongrie. Adulte, il devient officier de hussard dans l’armée du comte Zápolya. Soliman le Magnifique a annihilé l’armée royale hongroise à Mohács en 1526 et le roi Louis/Lajos II de Hongrie y périt noyé. La Diète de Hongrie choisit pour lui succéder le comte croate Janós Zápolya, mais les riches barons l’ignorent et offrent le trône au roi Ferdinand Ier de Habsbourg, futur empereur du Saint-Empire germanique. C’est la guerre civile. Soliman reconnaît le roi Janós sur le territoire hongrois qu’il n’a pas annexé. L’armée turque occupe définitivement une grande partie du territoire de la Hongrie. György se cache en Transylvanie avec la veuve du roi Jean/János, la reine Izabella Jagellion, et l’héritier du trône, encore un nourrisson. Il tente de trouver un terrain d’entente avec Ferdinand de Habsbourg et la paix de Várad (1538) est sur le point d’être renouvelée lorsque surgissent les assassins. - Trois volets d’Histoire nationale un peu rébarbatifs résumés en trois épisodes : 1. « 1510-1529 » – 2. « 1529-1541 » – 3. « 1541-1551 ». |

| 1973 | A törökfejes kopja [=Le Javelot turc] (HU) d’Eva Zsurzs Hunnia Játékfilmstudio Vállalat (Budapest), 92 min./87 min. – av. Iván Vas-Zoltán (Dani Kopjás), Eva Szerencsi (Borka), Csaba Ivánka (Menyhért), Zoltán Basilides (Biró), Márta Fónay (Biróné), Gabor Koncz (Akibár Aga), László Inke (cpt. Panzerkopf), Miklós Szurdi (Cigány Tódor), Ferenc Zenthe (Abraham). Vers 1560 près de Bakony, à une époque où les serfs hongrois subissaient simultanément l’invasion ottomane, les extorsions des mercenaires autrichiens et les impôts des propriétaires terriens, le petit Dani Kopjás, âgé de six ans, a assisté au meurtre de son père, à l’enlèvement de sa mère et à l’incendie de leur maison par des maraudeurs turcs. Après leur départ, l’enfant grave le portrait du meurtrier sur un javelot de l’occupant pour pouvoir se venger quand il sera grand. Le juge du village Biró, un collabo au service des Turcs, devient son père adoptif. Une fois adulte et redoutable lanceur de pierres, Dani rassemble une petite armée populaire, s’empare du château de Vastagpalánk qu’occupent les Autrichiens et libère son village natal de Szabadlak, puis pourfend l’assassin de son père. - Adaptation modeste et sans surprise d’un roman d’aventures pour la jeunesse d’Emil Kolozsvári Grandpierre (1955), aussi auteur du scénario. |

| 1974 | Fratii Jderi [=Les Frères Jderi] (RO) de Mircea Dragan Ion Chilom/Casa de Filme Cinci-Studioul Cinematograf Bucuresti-România Film, 105 min. - av. Gheorghe Cozorici (Stefan cel Mare/Etienne III de Moldavie), Sebastian Papaiani (Ionut Jder), Gheorghe Calboreanu (Nechifor Caliman), Toma Dimitriu (Amfilohie Sendrea), Geo Barton (Comisul Monale Par Negru), Sandina Stan, Iurie Darie, Emanoil Petrut, Florin Piersic. Vers 1470, alors que les princes de Moldavie et de Valachie se battent contre les Tatares, un jeune homme s’éprend de la femme promise au fils du roi moldave Étienne III. Un film en couleur tiré de la trilogie éponyme de l’écrivain et homme politique roumain Mihail Sadoveanu, Prix Lénine, parue entre 1935-1942. |

| 1975 | Stefan cel Mare - Vaslui 1475 [=Étienne le Grand] (RO) de Mircea Dragan Ion Chilom/Casa de Filme Cinci-Studioul Cinematograf Bucuresti-România Film, 137 min. - av. Gheorghe Cozorici (le roi Stéphane|Étienne III de Moldavie), Violeta Andrei (la reine Maria de Mangop, son épouse), Gheorghe Dinica (le sultan Mehmed II), Toma Dimitriu (Stanciu, conseiller de Stefan), Sandina Stan (Dame Ilisafta), Geo Baron (le boyard Manole Jder), Anna Széles (Marusca, fille d’Iatco Hudici), Iurie Darie (Simion Jder), Sebastian Papaiani (Ionut Jder), Emanoil Peetrut (le patriarche orthodoxe Nicodim), Ioana Dragan (Candachia), Florin Piersic (Cristea Jder), Draga Olteanu Matei (Irina), Dina Codea (la sultane Mara), Colea Rautu (le pacha Soliman), Lucia Ripeanu (Maria Voda), Stefan Velniciuc (le vizir Ali Beg), Marcel Anghelescu (George Amirutzes, tuteur royal), Constantin Dinulescu (Iscak Bek, shah de Perse), Jean Lorin Florescu (l’historien Benedetto Dei), Ovidiu Iuliu Moldovan (Alexandru de Mangop), Constantin Lungeanu (Geronimo della Rovere, envoyé papal). En 1475, vingt-deux ans après la prise de Constantinople par les Turcs, le prince de Moldavie Stéphane|Étienne III le Grand (canonisé en 1992) fait face à une armée ottomane de 120'000 hommes du sultan Mehmed II qui s’apprête à envahir l’Europe après avoir déjà conquis la Trébizonde, les îles méditerranéennes, la Grèce, l’Albanie et la Bosnie. La Moldavie est alors la clé d’accès du continent. De son côté, Étienne, dont la principauté est convoitée par tous ses voisins expansionnistes (Pologne comprise), a déjà défait l’armée valache de Vlad IV dit l’Empaleur en 1462, puis repoussé les Hongrois de Matthias Corvinus en 1467. Il parvient à présent à battre sévèrement les janissaires ottomans du général Suleiman Pacha à la bataille de Vaslui (dit « du Haut Pont »), le 10 janvier 1475, infligeant jusqu’à 40'000 morts à l’envahisseur et obtenant du pape Sixte IV le titre de « Champion du Christ ». - Détails que le scénario omet prudemment : la majorité des prisonniers ottomans sont empalés et leur corps brûlés ; enfin, en 1513, Bogdan, le fils et successeur d’Étienne, garantira la survivance précaire de la Moldavie en payant le tribut au sultan turc. Inspiré très librement de deux volumes de la trilogie historique Fratii Jderi de Mihail Sadoveanu (matière du film précédent, cf. 1974), Stefan cel Mare veut marquer le 500e anniversaire de la bataille de Vaslui en célébrant « un peuple qui ne s’est jamais mis à genoux » et qui « ne se bat pas pour la conquête, mais uniquement pour la liberté ». Commande du gouvernement afin de mettre en avant la ligne politique tracée par Ceausescu (culte de la personnalité à travers les Thèses de juillet 1971), en projetant l’image d’un dirigeant fort, autoritaire mais juste avec le peuple. Autre fresque patriotique réarrangée par le Parti Communiste Roumain et l’armée nationale, pensum laborieux, monotone et déclamatoire, le tout filmé en scope couleur de janvier à août 1974 (studios à Bucarest, Fagaras, Sibiu, Vaslui, Rupea, Sinaia, Piatra Neamt et dans la région de Vaslui avec 30'000 figurants). - DE : Der letzte Kampf (vhs); Die Rache des Mohammed (vd). |

| 1975 | (tv-df) Vem var Dracula ? / Pa jakt efter Dracula / Auf den Spuren Draculas / In Search of Dracula (SE/DE/FR) de Calvin Floyd Calvin Floyd, Alvar Domeij/Aspekt Telefilm-Produktion GmbH (Hamburg)-Société Française de Production (Paris)-Sveriges Television (Stockholm) (SVT 16.6.75), 82 min. – av. Christopher Lee (Vlad III Tepes Dracul / Dracula), Solveig Andersson, Tor Isedal (narration). – Docu-fiction d’après l’ouvrage de Raymond McNally et Radu Florescu sur les rapports entre le personnage historique de Vlad III et le vampire de Bram Stoker qu’incarne Christopher Lee à l’écran dans une dizaine de films britanniques de la Hammer depuis 1958. Tourné en Transylvanie, Autriche, Allemagne, Suisse et Suède par un Américain vivant à Stockholm. |

| 1975 | Seljacka buna 1573 (Anno Domini 1573) (YU) de Vatroslav Mimica Sulejman Kapic/Jadran Film (Zagreb)-Croatia Film (Zagreb), 161 min./145 min./130 min./114 min. - av. Fabijan Sovagovic (Matija/Mathias Gubec), Velimir Zivojinovic (le chevalier Ilija/Elias Gregoric), Pavle Vujisic (le comte Ferenc/Franjo Tahi), Sergio Mimica-Gezzan (Petar), Marina Nemet (Regica/Régitsa, la comédienne), Franjo Majetic (le comédien affamé), Zdenka Hersak (Kata Palondra), Boris Festini (Guska), Marina Nemet (Regica), Charles Millot (Juraj Draskovic), Lojze Rozman (Gaspar Alapic), Zyonimir Crnko (Van Hovig), Djuro Utiesanovic (Gabro Tahy), Mete Ergovic (Dvorski), Zdenka Trach (Petrova), Petar Dobric (Martin). Au XVIe siècle, le comte Franjo Tahi organise une chasse à courre où la proie est un de ses serfs qui a volé des champignons et qui sera déchiqueté par ses chiens… Petar, le fils adolescent du malheureux jure vengeance, devient écuyer du chevalier Ilija Gregoric, puis les deux rejoignent l’armée du rebelle Mathias Gubec qui prône l’insurrection paysanne dans tout le pays. La révolte sème la panique parmi la noblesse, mais les insurgés entre eux cèdent à l’anarchie et les mercenaires ennemis attaquent en force. A Stubica, non loin de Zagreb, se déroule la bataille finale où la paysannerie est écrasée. Mathias Gubec est ramené dans une cage, pourvu d’une muselière chauffée au rouge, puis exécuté. Quant à Petar, il parvient à se réfugier parmi des comédiens ambulants, auprès de son amour Régitsa. – Idéologisant lieux et évènements, le film célèbre le 400ème anniversaire de la jacquerie slovéno-croate écrasée par les seigneurs féodaux. Parlé en partie en dialecte de l’époque (le kajkavian), il doit être sous-titré. Il est tourné en scope et Eastmancolor dans les studios de la Jadran Film à Zagreb, avec un souci manifeste d’exactitude historique dans la reconstitution des costumes et décors. Primé au festival de Pula 1976 (Grande Arène de Bronze) et projeté à la Quinzaine à Cannes. Il ressort en 1979 sous forme de télésérie en 4 épisodes de 50 min. (Televizija Zagreb 25.3.-15.4.79): 1. “Komedijasi” – 2. “Kovaci” – 3. “Puntari” – 4. “Krvnici” (cf. aussi film muet de 1917). – DE-RDA : Bauernaufstand Anno Domini 1573. – GB : The Peasants’ Revolt. |

| 1977 | Buzduganul cu trei peceti [=La Masse à Trois Sceaux] (RO) de Constantin Vaeni Ion Bucheru, Eugen Mandric/Casa de Filme Trei-Casa de Filme Unu-Centrui de Productie Cinematografica Bucuresti-România Film, 177 min. – av. Victor Rebengiuc (le prince Mihai Viteazul/Michel le Brave), Toma Caragiu (le hiéromoine Pamfille / le conseiller princier Popa Traista), Olga Bucataru (la princesse Stanca, épouse de Mihai), Vasile Nitulescu (le boyard Dragomir), Stefan Sileanu (le boyard Mihalcea, grand ban d’Olténie), Loránd Lohínszky (le cardinal jésuite Malaspina), Cornel Coman (le boyard Stoichita), Ovidiu Iuliu Moldovan (le cadi turc d’Avlona), Ferenc Fábian (cpt. Székely), Constantin Fugasin (le prince Nicolae Patrascu, fils de Mihai), István Gyarmati (le moine Macarie), Dan Nasta (Dionisie Rally Paleologui, métropolite byzantin de Tarnovo), Petrica Gheorghiu (le boyard Teodosie Rudeanu), Stefan Velniciuc (le cardinal Andrei Báthory), Cornel Nicoara (Radu Buzescu), Ferenc Bács (gén. Gheorghe Basta), Toma Dimitriu (le boyard Dumitru), Iurie Darie (le prince Sigismond Báthory), András Csorba (le comte Gáspár Cornis), Nae Mazilu (Luca de Chypre, évêque de Buzau), George Motoi (le baron chancelier Stefan Jojika), Ernest Maftei (Oprea de Cordun), Mihai Paladescu (l’hetman polonais Jan Zamoyski), Cezara Dafinescu (Maria Cristina de Habsbourg, épouse du prince Sigismond Báthory). Après la bataille victorieuse de Calugareni contre les Turcs en 1595, Michel le Brave, souverain des montagnes de Valachie, rêve de réunir sous son commandement les trois principautés roumaines – la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie – en un seul État. Ainsi, le voïvode moldave Razvan et le prince Sigismond de Transylvanie créent avec lui un front uni pour freiner l’avancée ottomane dans l’Europe chrétienne. - Une superproduction ultranationaliste roumaine concoctée sur ordre du dictateur Nicolae Ceaucescu pour « corriger » le portrait du souverain Michel le Brave présenté dans le film Mihai Viteazul de Sergiu Nicolaescu (cf. supra, 1970), où le dirigeant était beaucoup trop réfléchi et intériorisé à son goût pour se plier aux besoins réels du Parti communiste, quitte à provoquer d’interminables disputes entre historiens et scénaristes ainsi que des rajouts incongrus. Impressionné par la révolution culturelle et la discipline de la population chinoise en 1971, Ceaucescu exige désormais plus de « conscience de classe », moins de batailles et davantage d’accent sur la pensée idéologique du héros « guide de la patrie » dont il croit être le successeur. Or l’aggravation des conditions de vie a provoqué d’importantes grèves et en 1977, Ceausescu est personnellement hué par les mineurs, avec les conséquences que l’on devine. L’ampleur de ce projet cinématographique au service du nouveau culte du chef suprême nécessite la collaboration des studios tchécoslovaques pour costumes, armes et décors. Le tournage s’étire de juin à décembre 1976 en Orwocolor aux studios Bucuresti puis en extérieurs au château de Huniazi, à la citadelle de Fagaras, au palais de Mogosoaia, aux monastères de Sucevita et Putna, enfin aux églises de Prejmer et Bucarest. À l’arrivée, la presse regrette un collage de discours réalisé sans souffle épique, de l’imagerie convenue et très inférieure à la fresque de Nicolaescu. - GB, US : The Mace with Three Seals. |

| 1978/79 | Vlad Tepes (Vlad l'Empaleur ou la vraie vie de Dracula) (RO) de Ionel Doru Nastase Dumitru Fernoaga, Gheorghe Georgescu, Alexandru Onete, Nicolae Susai/Casa de Filme Cinci-Studioul Cinematograf Bucuresti-România Film, 147 min./134 min./114 min. - av. Stefan Sileanu (Vlad III Tepes Dracul, dit l'Empaleur, 1430-1476), Ernest Maffei (Strajer Mânzila), Emanoil Petrut (le boyard Albu), Alexandru Repan (le sultan Mehmed II), Constantin Codrescu (Yunus Beg alias Catavalinos son envoyé), George Constantin (le métropolite de Valachie), Ion Marinescu (le grand vizir Mahmud Pacha), Silviu Stanculescu (le trésorier Sava), Vasile Cosma (le boyard Mogos), Mihai Paladescu (le pape Pie II), György Kovács (cpt. Michael Szilágy), Andrei Bursaci (le boyard Ratundu), András Csiky (Johannes Reudel, vicaire de Brasov), Eugen Ungureanu (Matthias Corvinus, roi de Hongrie), Stefan Velniciuc (Étienne le Grand, prince de Moldavie). Bukres en 1456. Allié au roi de Hongrie Ladislas le Posthume et aux Saxons de Transylvanie, le prince Vlad III Tepes (prononcer Tzépech) dit l’Empaleur, vovoïde de Valachie et fils de Vlad II Dracul (« dragon » ou « diable »), se prépare à affronter les Ottomans de Mehmed II le Conquérant, dont les armées se sont emparé de Constantinople trois ans plus tôt et qui cherchent à traverser ses terres pour envahir la Hongrie. Ravagée et fatiguée par l’anarchie féodale, d’incessantes luttes intestines pour la succession, la petite Valachie semble une proie facile. Après la mort de Iancu de Hunedoara (Jean Hunyadi), un de ses anciens commandants, Vlad, fort, juste, loyal mais haï par les boyards du pays (assassins de son père), forme une troupe redoutable en unifiant toutes les couches de la population. Il commence par pardonner les fautes passées de ses sujets, mais promet désormais la peine de mort sans pitié ni exceptions pour vols, mensonges ou trahisons : la fin justifie les moyens. Alors que Vlad tente une alliance avec le futur Étienne le Grand, son voisin moldave, les boyards (aristocrates) et des commerçants saxons de Transylvanie complotent pour le détrôner en le présentant comme une créature diabolique. Mal leur en prend : le voïvode instaure un régime de terreur. En 1459, il déjoue un piège des Ottomans visant à l’assassiner à Giurgiu, sauve femmes et enfants valaches du bourreau turc en feignant se retirer puis s’introduit avec ses hommes déguisés en janissaires dans le camp ennemi où, à défaut du sultan, il tue son compagnon le plus cher, Gafar. L’intrusion surprise et l’annonce fallacieuse que le sultan aurait perdu la vie sème confusion et terreur chez les Ottomans qui refluent en panique… et renoncent à l’invasion. |

Le passe-temps favori de Vlad l’Empaleur, grand amateur du sexe faible… (« Vlad Tepes », 1979).

| On aura compris : le film se garde bien de montrer comment Vlad a gagné son surnom par sa cruauté extrême en faisant empaler ou décapiter tous ses adversaires. Il tait aussi la suite des événements : en 1576, lors d’une ultime bataille contre les Turcs, l’Empaleur fut tué et découpé en pièces et sa tête remise au sultan Mehmed II. Outre le « culte de la personnalité » propagé par la longue série des pensums historiques commandités par le bienfaiteur du peuple Ceausescu, cette production d’État a également pour but de laver le nom du voïvode valaque de la honte causée par le roman Dracula de l’Irlandais Bram Stoker (1897), une « importation capitaliste » qui assimile Vlad Tepes au sinistre vampire et qui lui aurait servi de modèle. Selon la fresque roumaine, le mythe local du suceur de sang aurait été fabriqué par des marchands saxons et hongrois (szekler) de Brasov ainsi que par les ennemis turcs et autres « traîtres aristocrates » issus de la cour du prince - même si le titre de distribution du film en Occident ne tient pas compte de ce correctif tout sauf innocent ! Tourné en scope et couleurs dans la forteresse de Corvin à Hunedoara et en Transylvanie avec l’appui de l’armée roumaine et en studio à Bucarest. - DE-RDA: Das wahre Leben des Fürsten Dracula, DE-RFA : Vlad – Der Pfähler (dvd), US : Vlad the Empaler or the True Life of Dracula. |

| 1979/80 | Intoancera lui Voda Lapusneanu [=Le Retour du roi Lapusneanu /Le Retour de l'exilé] (RO) de Malvina Ursianu Eugen Mandric, Dumitru Solomon/Casa de Filme Tre-România Film, 142 min. - av. Gheorghe Motoi (Alexandru IV Lapusneanu, roi exilé de Moldavie), Daniel Bucurescu (Bogdan IV Lapusneanu, son fils), Silvia Popovici (la reine Ruxandra), Valeriu Parachiv (le vieux Motoc), Cornel Coman (Petrea), Melania Ursu (Dame Chiajna), Ion Niciu (le boyard Grigore Trotusan), Eusebiu Stefanescu (le prince Iacob Eraclid), Florina Luican (Florina), Aurel Rogalschi (le sultan Soliman le Magnifique), Gabrier Oseciuc (Tudor Sendrea), Lucia Muresan (la reine Isabelle de Hongrie), Dan Nutu (l’hetman Stefan VII Tomsa). En 1564, le prince de Moldavie Alexandru IV Lapusneanu (1499-1568) retourne dans sa patrie après avoir été renversé trois ans plus tôt par les boyards du comploteur grec Ioannis Vassilikos-Heraklidès ; l’hetman Stefan Tomsa lui succède, mais Lapusneanu revient au pouvoir avec l’appui des Ottomans et, pendant son second règne, se venge cruellement de ceux qui l’ont trahi. Afin de se débarrasser des comploteurs, il convoque les boyards à un festin sous prétexte de réconciliation générale et les fait tous tuer par des mercenaires étrangers. Leurs têtes ornent les tables du banquet. En mars 1568, hanté par sa cruauté passée, le despote cède le trône à son fils adolescent Bogdan IV (sous la régence de Ruxandra) pour se retirer dans un monastère où il se fait moine. Il y décède deux mois plus tard, empoisonné par Ruxandra, Spancioc et Stroici, deux boyards ayant survécu aux massacres d’antan et persuadés que le tyran paranoïaque veut faire tuer son propre rejeton. - Adaptation de la nouvelle Alexandru Lapusneanu de Costache Negruzzi (1840), tournée d’avril 1978 à juin 1979 aux studios de Buftea, au château de Corvin (Hunedoara), Brasov, Targu Neamt, Iasi, Radauti, Feldioara, Hârsova et Braila. Profitant du régime encore clément des premiers temps sous Ceaucescu, la réalisatrice Malvina Ursianu s’inspire visiblement de l’Ivan le Terrible d’Eisenstein (1944) pour brosser le portrait d’un tyran tourmenté et mégalomane, loin de la propagande étatique et baigné dans une lumière évoquant les toiles du Caravage. Intéressant. |

| 1981 | Banovic Strahinja / Der Falke (La Vengeance du Faucon) (YU/DE) de Vatroslav Mimica Rüdiger von Hirschberg, Milan Samec/Rudolf Kalmovicz Filmproduktion (München)-Neue Telecontact Filmproduktion (München)-Jadran Film (Zagreb)-Avala Film (Beograd)-Zvezda Film, 105 min. - av. Franco Nero (Banovic Strahinja), Sanja Veynovic (Andja), Gert Fröbe (Jug Bogdan), Dragan Nicolic (le brigand turc Alija), Petra Peters (Stana), Nina Palmers-Karin (Stefanija), Rade Serbedzija (le derviche fou Abdullah), Gisela Fackeldey (Efilija), Nicola-Kole Angelovski (Timotije), Stojan ‘Stole’ Arandjelovic (Pop Gradislav), Rados Bajic (Bosko Jugovic), Mirjana Kauzlaric (Robinja), Ziatko Madunic (Georgios). A la veille de la désastreuse bataille de Kosovo Polje (15 juin 1389) où la coalition des princes chrétiens des Balkans est défaite par l’armée ottomane du sultan Mourad, confrontation qui va entraîner la chute de l’empire serbe. Andja, l’épouse de l’aristocrate serbe Banovic Strahinja est enlevée par Alija, un bandit turc, et leur château incendié. Banovic commence une longue quête pour la retrouver, le prince Jug Bogdan, son père, ayant refusé de l’aider car il pense que sa fille a été déshonorée et ne mérite donc plus sa protection. Banovic réunit une petite troupe de brigands et anéantit les pillards turcs, tue leur chef et ramène son épouse. Considérée comme adultère, Andja s’attend à être aveuglée pour avoir été violée et ne s’être pas suicidée, mais son époux refuse d’appliquer la sanction et pardonne. – Un sujet du folklore serbe filmé par un Croate, tourné dans le comté de Karlovac et au château de Ribnik (Croatie). Le scénario suit la légende sans trop se poser de questions, sur un fond particulièrement violent (têtes coupées, empalements, etc.), mais le décor naturel est d’une grande beauté, certaines compositions rappelant parfois Brueghel ou Delacroix. En fait, Banovic Strahinja, ce héros populaire célébré dans plusieurs poèmes épiques serbes qui portent son nom, n’aurait pas survécu à la bataille de Kosovo. Il est incarné par la vedette italienne Franco Nero, vue notamment dans d’innombrables italowesterns (Django de Sergio Corbucci, 1966), en Adam dans The Bible de John Huston (1966), en Lancelot du Lac dans le musical Camelot de Joshua Logan (1967), dans Tristana de Luis Buñuel (1970), etc. |

| 1981 | (tv+ciné) A zsarnok szíve, avagy Boccaccio Magyarországon / Il cuore del tiranno ovvero Boccaccio in Ungheria (Le Cœur du tyran ou Boccace en Hongrie) (HU/IT) de Miklós Jancsó Mafilm-Studio Budapest-RAI Radiotelevisione Italiana-Bocca di Leone Cinematografica (Roma), 96 min. - av. Ninetto Davoli (Filippo), László Gálffy (le poète Gáspár Guthy), Thérèse-Ann Savoy (Katalin), József Madaras (Károly), Géza D. Hegedüs (Csuhás), László Márkus (le cardinal), György Cserhalmi (Ferhad Pacha). Au XVe siècle, Après une enfance passée en Italie où il a tout oublié de sa famille hongroise, Gaspar Guthy doit rentrer en Hongrie, invité par son oncle Károly, en compagnie de comédiens amis d’Italie. Il y apprend que son père a été tué par un ours à la chasse, quoique la famille ait fait courir le bruit qu’il aurait péri en combattant les Turcs. Sa mère Katalin n’entend ni ne parle plus depuis la mort de son mari. Le jeune Gaspar apprend que son oncle archevêque est chargé de le placer sur le trône. Au château, le comédien Filippo découvre que la mère de Gaspar met à mort une jeune fille chaque soir, et que c’est là le secret de sa jeunesse conservée (allusion à la comtesse Báthory ?) ; Gaspar refuse de croire ces révélations, pourtant confirmées par Karoly. Tous les protagonistes sont en réalité des comédiens et Gaspar comme ses amis italiens sont abattus par les Turcs à la fin du récit. Chassé-croisé tragique et dérisoire dans un château hongrois tombé aux mains des Ottomans. – Une œuvre tardive et peu connue de Miklós Jancsó, le plus grand réalisateur hongrois de l’après-guerre (Les Sans-Espoir en 1965, Rouges et blancs en 1967), jadis champion de l’abstraction et du dépouillement glacé, ici dans un exercice de style claustrophobique un peu stérile, lent et répétitif, dénonçant le pouvoir comme « une mise en scène, une liturgie, un rituel fascinant qui a recours au divertissement pour gouverner » (Jancso). Sélection officielle à la Mostra de Venise 1981 |

| 1982/83 | Comoara [=Le Trésor] (RO) de Iulian Mihu Dumitru Fernoaga/Casa de Filme Cinci-Centrui de Productie Cinematografica Bucuresti-România Film, 75 min. - av. Gheroghe Cozorici (Jubele), Violeta Andrei (Zamfira), Jean Lorin Florescu (Martinuzzi), Julieta Szönyi (Maria), Andrei Finti (Codrea), Valeriu Paraschiv (Nenada), Mihai Berechet (Dalmatul), Alexandru Racoviceanu (Báthory), Gherghe Simonca (Neseri), George Oprea (Lascu), Adrian Stefanescu (Balea), Alexandru Lungu (Hangiu), Gheorghe Marin (Vidra). Au XVIe siècle, le trésor légendaire de Décébale, l’ancien roi des Daciens, est découvert dans le pays de Hateg en Transylvanie. Le trésor est envoyé à la principauté de Moldavie où règne le prince Petru Rares. Lorsque le prince de Transylvanie et le roi de Hongrie tentent d’intercepter le transport et s'affrontent pour s'en emparer, la population du Banat prend les armes et les en empêche. - DE-RDA : Der Goldschatz. |

| 1983 | Kohë e largët [=Temps lointains] (AL) de Spartak Pécani Albfilm (Tirana)-« Kinostudio » Shqipëria e Re, 72 min. - av. Ndriçim Xhepa (le peintre Andrea Selca), Robert Ndrenika (Anastas Grigori), Anila Sula, Demir Hyskja (Kolin Stringari), Edmond Tare (Bane Lica), Reshat Arbana (monseigneur Athanas), Mirush Kabashi (l’ascète Lithan), Anila Sula (Anna, fille d’Anastas), Ilia Shyti (le sculpteur), Sheri Mita (marchand de chevaux), Antoneta Papapavli (la femme de Kolin) Lazar Filipi (le commerçant Haxhi), Aleksander Pogaçe (le marchand d’encens), Thoma Rrapi. – Albanie vers 1450 : un peintre est emprisonné par le clergé et empoisonné pour s’être élevé contre les lois de l’Église. Un scénario inspiré par le roman David Selenicasi de Sotir Andonit qui évoque, lui, la vie du peintre d’icônes et de fresques orthodoxes post-byzantines (aussi appelé Selenica) mort au milieu du XVIIIe siècle à Korçë. |

| 1983 | La conquista de Albania – Compañía Navarra / Albaniaren konkista (ES) d’Alfonso Ungría Angel Amigo, Luis Calparsoro/Frontera Films IRUN S.A.-Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 122 min./112 min. - av. Xabier Elorriaga (Don Luis de Navarre ou Louis d’Evreux, comte de Beaumont-le-Roger et duc de Durazzo, frère du roi), Klara Badiola (Juana de Durazzo ou Jeanne d'Anjou-Sicile, sa femme), José María [Chema] Muñoz (Pedro de Lasaga), Miguel Arribas (Carlos II de Navarre), Alicia Sanchez (Kattalin), Eñaut Urrestarazu (Hamet Haurra), José María Tasso (Xemen), Walter Vidarte (Juan de Urtubia), William Layton (Abad, conseiller de Carlos II), Francisco Sanz (l’archevêque), Félix Rotaeta (Ahmed), Alicia Sánchez (María de Lizarazu), Einaut Urrestarazu (Ahmed enfant), Ramón Barrea et José María Tasso (des mercenaires). En juin 1376, Carlos II le Mauvais (1349/1387), roi de Navarre, envoie une armée de 400 mercenaires navarrais, gascons et napolitains, la Compañia Navarra commandée par son frère l’infant Don Luis, de l’autre côté de la Méditerranée pour récupérer le duché de Durazzo comprenant l'Albanie, pays rebelle qui revient de droit à Don Luis par son mariage avec Jeanne d’Anjou. Don Luis, qui se remet difficilement de la défaite militaire que lui a infligée Charles V en France, se demande avec ses compagnons si cette expédition longue et difficile, partie de Tudela, n’est pas une mission insensée causée par la soif de pouvoir, et si le succès est toujours garant de bonheur. Il s’empare de Durazzo/Dirraquio, ville usurpée par le prince albanais Carlos Topia, et rétablit le royaume d’Albanie, mais décède peu après. – Une chronique un peu languissante, filmée en Pays basque (Bardenas Reales, Navarre, Loarre, Mutruku) en Eastmancolor et Techniscope. |

| 1986 | (tv) Ördögi kisértetek / Szép história [=Tentations diaboliques] (HU) de Gyula Maár Mokép-Magyar Televízió Zrt. (Budapest) (MTV 20.2.86), 97 min. - av. András Kozák (seigneur de Gy), Anna Fehér (Anna, son épouse), György Dörner (Gy, l’amant d’Anna), Lajos Öze (l’invalide), János Bán (le frère cadet d’Anna), István Iglódi (le prédicateur), Mária Kovács (la camériste), Vilmos Kun (son mari). Au XVIe siècle, la Hongrie est morcelée en trois parties, entre les Ottomans, les Habsbourg et un territoire réduit qui garde son indépendance sous l’autorité du seigneur de Gy. Courageux, il va jusqu’à tuer le Bey turc en duel, mais il est souvent absent et son épouse Anna se console avec le jeune Gy. Le frère cadet d’Anna veut mettre la main sur la propriété de son beau-frère, se rallie au capitaine du château qui lui-même est rallié à Habsbourg, puis se révise et se terre avec Gy. Lorsque le danger est passé, Gy réintègre son château où tout le monde s’adonne à des orgies. Il tue sa femme et s’empresse de quitter le pays. Il mourra quinze ans plus tard en Pologne, à Cracovie. – Chronique à peine documentée d’un pays en décomposition. |

| 1988/89 | Mircea (Mircea le Grand / Noble héritage) (RO) de Sergiu Nicolaescu Dumitru Fernoaga, Mircea Ravescu/Centrulu de Productie cinematograficá Bucuresti No.5-Ministerul apárárii nationale, 150 min./137 min. - av. Sergiu Nicolaescu (Mircea cel Batrîn/Mircea l’Ancien, vovoïde de Valachie, 1386/1418), Serban Ionescu (le prince Mihail, son fils), Ioana Pavalescu (Elisaveta, épouse de Mihail), Adrian Pintea (Vlad Dracul II, père de l’Empaleur), Vlad Nemes (le jeune Vlad Tepes dit l’Empaleur), Manuela Harabor (Irina, mère de Vlad Tepes), Ion Besolu (l’envoyé de l’empereur Sigismond), Ion Ritiu (le sultan Bayazid), George Alexandru (le sultan Mehmed II), Colea Rautu (Izedin-bey), Traian Costea (Dan, frère du roi Mircea), Vladimir Gaitan (Sigismond, empereur du Saint-Empire), Corneliu Girbea (Ion Iercau), Papil Panduru (Mezea), Stefan Velniciuc (Jean de Nevers de Bourgogne), Ion Colan (Jean de Vienne), Valeriu Paraschiv (le maréchal Jean Le Maingre), Stefan Hagima (le comte Philippe d’Artois), Virgil Flonda (l’archer Will Stapleton), Mihail Vasile Boghita (le khan tatare Timur Lenk/Tamerlan). Valachie en 1418, pendant la dernière année de règne du voïvode Mircea Ier l’Ancien, grand-père de Vlad III l’Empaleur que les historiens communistes ont aussi appelé Mircea cel Batrîn/Mircea le Grand (1386-1418) plutôt que l’Ancien afin d’éviter une allusion à l’âge avancé de Ceaucescu... Le sultan Mehmet prépare une nouvelle campagne militaire contre les principautés roumaines et la chrétienté en général. Lorsque le jeune Vlad Tepes, petit-fils préféré du voïvode, tombe entre les mains des Turcs, Mircea parvient à le libérer en pénétrant incognito dans le camp ennemi. Puis, le 17 mai 1395, appliquant une tactique de guérilla, il réussit à défaire l’armée quatre fois plus nombreuse du sultan Bajazet/Bayezid Ier ainsi que ses alliés serbes à Rovine. Lorsque Mircea confie au jeune Vlad la tâche de punir les deux boyards qui ont conspiré contre lui, l’adolescent les fait empaler, signe d’indicible cruauté qui lui vaudra une réputation de monstre et choque la cour. Mircea force le garçon à assister au supplice que celui-ci a imposé aux traîtres. Avant de succomber de ses blessures, Mircea réussit à faire la paix avec le nouveau sultan Mehmed Ier, puis laisse son petit-fils en otage à la cour ottomane à Andrinople. Encore une fresque à la gloire de la Roumanie Éternelle selon Ceaucescu, célébrant le culte du « grand chef immortel » (tourné en Eastmancolor en studio à Bucarest, sur les rives du Danube et au bord de la mer Noire de juin à août 1988) et qui ne sortira qu’à la mi-novembre 1989, suite au désaccord entre son réalisateur Nicoalescu et le dictateur roumain qui a fait modifier une partie du scénario. Le cinéaste - qui fait dire à Mircea : « je ne veux pas régner sur des gens à genoux, enduisant leur âme de mensonges et de tromperies, les forçant à se soumettre aussi aux étrangers ! » (allusion à l’URSS) - refuse de collaborer au remaniement de son film (on lui confisque son passeport), puis d’assister à la grande première au cinéma « Patria » à Bucarest. La Révolution roumaine éclate un mois plus tard, Ceaucescu et son épouse sont exécutés. Une erreur historique assumée : Vlad Tepes est né 13 ans après le décès de son grand-père Mircea ! - DE (vd) : Schlacht um die Ehre, GB/US : Proud Heritage. |

| 1989 | Boj na Kosovu [=La Bataille de Kossovo Polié] (YU) de Zdravko Sotra Slobodan Jocic/Centar Film (Belgrade)-Radiotelevizija Beograd-TRZ Feniks Film, 117 min. - av. Milos Zutic (le prince Lazare Hrebeljanovic), Ljuba Tadic (le sultan Mourad Ier), Gorica Popovic (la princesse Milica), Vojislav Brajovic (Vuk Brancovic), Branislav Lecic (Bayazid Ilderim, fils et successeur du sultan), Svetozar Cvetkovic (le chevalier Milan Toplica), Milan Gutovic (Ivan Kosancid), Predrag Lakovic (Teofan), Tihomir Arsic (Lazar Music), Bogdan Diklic (Tamnavac), Milena Dravic (Velislava). Le 28 juin 1389, sur la lande de Kossovo Polié près de Pristina, une armée coalisée chrétienne constituée d’une majorité de Serbes, mais aussi de Bulgares, d’Albanais et de Valaques sous le commandement de Lazare Hrebeljanovic, prince serbe de Raska – affronte les Ottomans du sultan Mourad Ier – composée, elle, de Turcs, de mercenaires de toutes origines, plus souvent chrétiens que musulmans, ainsi que de l’élite des redoutables Janissaires - s’affrontent dans une bataille décisive pour l’avenir des Balkans. Le sultan étant assassiné au cours de la bataille, son fils Bajazet (Bayézid Ier) reprend le commandement, remporte la victoire et fait décapiter le prince Lazare tombé entre ses mains. Les Balkans deviennent une colonie ottomane ; vassal des Turcs, le fils du prince Lazare se bat désormais aux côtés du sultan. La superproduction de Zdravko Sotra est mise sur pied pour commémorer le 600ème anniversaire de cette bataille ; le poète et auteur dramatique serbe Ljubomir Simovic en rédige le scénario en adaptant sa propre pièce sur le sujet, Boj na Kosovu (paru la même année). Le tournage se déroule avec une vaste figuration en Serbie dans la forteresse de Smederevo, à Deliblatska Pescara, au monastère de Manasija à Despotovac, sur les rives de la Sitnica, ainsi qu’en Macédoine (rives de la Vardar près de Skopje). Mais la reconstitution à l’écran est totalement fictive et répond à des visées nationalistes bien précises, en faisant écho au fameux discours du président serbe Slobodan Milosevic prononcé le 18 juin 1989 au monument de Gazimestan, sur le site-même de la bataille. Les propos menaçants de Milosevic sur la « Grande Serbie » se répandent dans le contexte de tensions ethniques et politiques intenses entre les Serbes et les Albanais de souche au Kosovo, ainsi que les autres cinq républiques de l’ancien État fédéral communiste après la mort de Tito. Ils conduiront, deux ans plus tard, en 1991, à l’éclatement de la Yougoslavie, provoquant une série de guerres interethniques (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo). Ce film de propagande en costumes médiévaux prépare à la tragédie : il réveille d’anciens atavismes identitaires contre les « nouveaux turcs » du moment : les musulmans bosniaques, kosovars et albanais. La suite, hélas, est connue. – GB/US : The Battle of Kosovo. |

| 1990 | Coroana de foc. Legenda Carpatina [=La Couronne de feu] (RO) de Sergiu Nicoalescu Ion Mititelu, Vasile Ravesci/Casa de Filme Cinci-Centrul de Productie Cinematografica Bucuresti-Romania Film, 94 min. – av. Sergiu Nicoalescu (cpt. Gorun), Vladimir Gáitan (le roi et son frère jumeau), George Aleksandru (le bon prince/le jumeau malfaisant), Virgil Flonda (le conseiller royal), Stefan Velniciuc (le prince Herbert), Ion Ritiu (Norbert), Cornelia Pavlovici (la reine), Simona Somancescu (le fille de l’aubergiste), Ion Marinescu (son père), Manuela Harabor (la nurse du prince), Ion Colan (cpt. Palos), Corneliu Girbea (Trestie). Cherchant à usurper le trône valaque, le frère jumeau du roi engage des mercenaires pour tuer le souverain auquel il reproche de payer un tribut à l’Empire byzantin. Mais les croisés dévoyés assiègent vainement le château royal que Gorun, vaillant capitaine de la garde, parvient à défendre. Le félon s’introduit alors dans la place, assassine son frère et se substitue à lui dans le lit de la reine qui, à son tour, donne naissance à deux jumeaux. Gorun éduque le bon prince qui va se retourner contre son frère paresseux et cruel et le terrasser en tournoi. Une légende du temps des Croisades, filmée par Nicoalescu, toujours passionné par l’histoire nationale et sa mythification, dans le massif de Bucegi, sur la plage de Vama Veche et à Bucarest. - DE (vd) : Für Heimat und Vaterland, GB/US: The Crown of Fire / The Carpatian Legend. |