VI - EUROPE CENTRALE ET DE L’EST, BALKANS, TURQUIE et invasions mongoles

4. DE LA RUS’ DE KIEV (RUTHÉNIE) AU ROYAUME DE MOSCOVIE

4.2. Entre tyrannie et chaos : Ivan le Terrible, Boris Godounov et les faux Dimitri

| 1907 [et 1909] | Boris Godunov / Dmitriy Samozvanets / Stseny iz boyarskoy zhizny [=Dimitri l’Usurpateur / Scènes de la vie des boyards] (RU) d’Aleksandr Drankov Aleksandr O. Drankov/Atelier A. Drankova (St. Petersbourg), 285 m. – av. G. Martini (Grichka Orepiev), K. Loranskaïa (Marina Mniszeck), Khovansky, Makarova, N. Orlov, [interprète prévu: Alachevski (Boris Godounov)]. Alexandre Drankov, photographe à la cour impériale des Romanovs à Saint-Pétersbourg, se met en tête de produire le tout premier film de fiction russe en filmant la pièce d’Alexandre Pouchkine avec une caméra Pathé et la troupe locale du théâtre d’été « Eden », qui joue alors la tragédie sur scène. Mais l’interprète prévu de Godounov, Alachevski, ayant refusé de coopérer, Drankov modifie son scénario et sort son film sous le titre de Scènes de la vie des boyards, puis, remanié deux ans plus tard, sous celui de Dimitri l’usurpateur (synopsis cf. film de 1922). |

| 1909 | Russkaya svadba XVI stoletiya [=Un mariage russe du XVIe siècle] (RU) de Vassily Gontcharov Aleksandr A. Khanzhonkov & Co. (Moskva), 245 m./8 min. - av. Alexandra Gontcharova (la mariée), Vasilii Stepanov (son père), E. Fadeyeva (sa mère), Andreï Gromov (le marié), Lydia Tridenskaya (sa mère), Piotr Chardynin (son père), Pavel Biryukov, Ivan Potemkin et Ivan Kamsky (les entremetteurs), Antonina Pojarskaïa, Mariya Tokarskaya. Du temps d’Ivan le Terrible, un jeune boyard renverse accidentellement sur la route une charrette venant en sens inverse dans laquelle se trouve une jeune femme. Elle est précipitée dans la neige, mais pas blessée, et après avoir pris congé, le boyard rentre à la maison où l’attendent ses parents qui veulent le marier à une fille qu’il ne devra pas voir avant la noce. Après le mariage, son épouse enlève son voile et le boyard reconnait l’étrangère avec qui le destin l’a réuni sur la route. - Un sujet inspiré par une pièce de Piotr Petrovitch Sukhotine et des peintures du XIXe siècle de Constantin Makovski, tourné avec la troupe et sur la scène de la Maison du Peuple Vedensky. Seules les scènes des préparatifs et de la cérémonie nuptiale ont survécu. - GB : A Sixteenth-Century Russian Wedding. |

Scènes des dernières trois années du tsar dans « La Mort d’Ivan le Terrible » (1909).

| 1909 | Smert Ioanna Groznogo (La Mort d'Ivan le Terrible) (RU) de Vassily Gontcharov et Yakov A. Protazanov Paul Thiemann, Friedrich Reinhardt/Studio Gloria (Moskva), 300 m./10 min. - av. A. Slavin (le tsar Ivan IV le Terrible), Elizaveta Uvarova (la tsarine Maria Feodorovna Nagaïa), S. Tarasov (Boris Godunov), Nikolaï Vekov (le boyard Feodor Feodorovitch Nagoy, père de la tsarine), Yakov Protazanov (Gareburda, l’ambassadeur de Stefan Batory, roi de Pologne), Valeryi Kristov, Alexeï Muravin. Un scénario inspiré par le drame éponyme en 5 actes et 10 tableaux d’Alexeï Konstantinovitch Tolstoï (jouée au Théatre Alexandrinsky de Saint-Pétersbourg en 1867), dans lequel le tsar n’est pas montré comme un fou ou un monstre, mais comme un despote intelligent, égoïste et perspicace, uniquement préoccupé par la préservation et le renforcement de son pouvoir. Gontcharov ne filme que quelques scènes de la pièce : en s’inspirant du fameux tableau d’Ilia Répine à la Galerie Tretiakov, il montre le tsar effondré et repentant d’avoir tué son fils aîné Ivan Ivanovitch en le frappant mortellement de son sceptre (16 novembre 1581), puis désolé d’avoir divorcé de la tsarine Maria Feodorovna Nagaïa, sa huitième femme, dans le vain espoir d’épouser la reine d’Angleterre Elisabeth et le montre expirant le 18 mars 1584 lors d’une partie d’échecs. Les débuts devant et derrière la caméra du réalisateur et scénariste Yakov Protazanov (auteur du fameux drame de science-fiction Aelita en 1924, également d’après Alexeï Tolstoï). - GB : The Death of Ivan the Terrible. |

| 1909 | Yermak Timofeïévitch, pokoritel Sibirij (Ermak, le conquérant de la Sibérie) (RU) de Vassily Gontcharov Aleksandr A. Khanzhonkov & Co. (Moskva), 460 m. – av. Piotr Tchardynin (Ermak Timofeïévitch), Axel Nirov, Alexis Gromov, Emma Pojarskaïa. Ermak Timofeïévitch (v.1532-1585) est l’explorateur légendaire ayant permis à Ivan le Terrible de commencer la conquête de la Sibérie occidentale, faisant reculer les frontières de la Russie de l’Oural à l’Irtych. En 1581, sur ordre du tsar, Ermak embauche 640 cosaques et 200 hommes armés pour repousser les Tatars du khan Koutchoum ; il s’empare de Sibir, capitale du khanat de Sibérie, sa domination s’étendant désormais à 400 km de Sibir. Mais en bravant en 1584/85 les tribus sibériennes qui encerclent les restes de son armée, il se noie en fuyant. En 1586, les troupes d’Ivan le Terrible mettent définitivement fin au khanat de Sibérie, vaincu par le nouveau pouvoir occidental. Un récit inspiré par la nouvelle Yermak et la conquête de la Sibérie (1899) de Léon Tolstoï. Sujet similaire cf. infra : 1914 et 1997 (tv). - GB: Conquest of Siberia. |

| 1909/10 | Boyarin Orsha [=Le Boyard Orcha] (RU) de Piotr Chardynin et Vassily Gontcharov Aleksandr Khanzhonkov & Co. (Moskva), 280 m./9 min. - av. Andreï Gromov (Arseny), Pyotr Chardynin (le boyard Orcha), Aleksandra Goncharova (sa fille). – Après des années passées auprès d’Ivan le Terrible, le boyard Orcha, serviteur favori du tsar, retourne sur ses terres au bord du Dnjepr. Mais en découvrant que son fils adoptif Arseny est amoureux de sa fille, la voit en cachette la nuit et songe à l’enlever, fou de rage, il met son fils aux arrêts, puis enferme la malheureuse dans sa chambre et en jette la clé dans le fleuve. Condamné à mort, Arseny parvient à s’évader de prison avec la complicité d’amis et revient une année plus tard, au cours de la guerre russo-lituanienne, avec un groupe de soldats ennemis sur les lieux du drame. Le vieux boyard est tué au combat et, entrant de force dans la maison, Arseny découvre le squelette de sa bien-aimée, morte de faim dans sa chambre. - Un sujet tiré d’un poème romantique de Mikhaïl Lermontov (1842) et filmé aux studios moscovites Khanzhonkov à la rue Tverskaya. |

| 1911 | Vassilissa Melentevna i tsar Ivan Vasilevich Groznyi [=Vasilissa Melentevna et le tsar Ivan le Terrible] (RU) de Piotr Chardynin Aleksandr A. Khanzhonkov & Co. (Moskva), 445 m. - av. L. Varyagina (Vasilissa Melentevna), Adolf Georgievskiy (le tsar Ivan IV le Terrible), Aleksandra Goncharova (l’ex-tsarine Anna Vassiltchikova), Piotr Chardynin (le prince Mikhail Ivanovich Vorotinskij), Kolosov (le bouffon), Vasili Stepanov (Grigorij Lukyanovich Malyuta Skuratov), Andreï Gromov (Andreï Kolychev), Petr Biryukov, Adolf Georgievskiy. Lorsqu’en 1579, le tsar Ivan le Terrible découvre que sa sixième épouse qu’il adore, la tsarine Vassilissa Melentevna, belle, rusée, calculatrice, a une liaison avec un prince nommé Devletev, il l’oblige à regarder son amant subir le supplice du pal et l’enferme à vie dans un couvent. – Un sujet inspiré par le drame de Dimitri Averkiev qui met en alerte la censure impériale russe. |

| 1911 | Boris Godunov (RU) de N. S. Pleskov Aleksandr A. Khanzhonkov & Co. (Moskva), 180 m. – Tentative de film sonore : des acteurs de théâtre récitent des passages du drame d’Alexandre Pouchkine. |

| 1911 | Malyuta Skuratov (RU/FR) de Kai Hansen Le Film Russe-Pathé/Kharitonov (Moskva), 395 m. – Maliouta Skouratov, un des plus odieux chefs de l’Opritchnina d’Ivan le Terrible, organise l’exécution de Vladimir de Staritsa (seul cousin d’Ivan IV et possible prétendant au trône) en 1569, étrangle sur ordre du tsar l’ancien métropolite de Moscou, Philippe II (1569), tue des centaines d’habitants de Novgorod lors d’une expédition punitive (1571) et périt deux ans plus tard au cours de la guerre de Livonie. |

| 1911 | S plakhi pod venets [=De l’échafaud au trône] (RU/FR) de Kai Hansen Le Film Russe-Pathé/Bratja Pate (Moskva), 290 m. – av. Nikolaï Vasiliev (le vieux prince), S. Volkova (sa fille Tatiana), M. Zvezdich (le jeune prince), N. Nirov (Zoba, un ivrogne). – De la série « Scènes quotidiennes de l’ancienne Russie ». |

| 1911 | Tsarskaya nevesta [=La Fiancée du tsar] (RU) de Vladimir Krivtsov Paul Thiemann, Friedrich Reinhardt/Studio Gloria (Moskva), 557 m. – av. Yakov Protazanov (le tsar Ivan IV le Terrible). - A la veille de son mariage, la fille d’un boyard est choisie pour devenir la troisième épouse du tsar. Ce choix entraîne morts et folie. D’après le drame de Lev Alexandrovich Meï (1849), plus tard mis en musique par Nikolaï Rimski-Korsakov. Cf. infra, film de 1965. |

| 1911 | Knyaz' Serebryanyy [=Le Prince Serebryany] (RU) de Piotr Chardynin (?) Aleksandr A. Khanzhonkov & Co. (Moskva), 1156 m./60 min. - av. Andreï Gromov (Nikita Romanovitch Serebryany), Adolf Georgievskiy (le tsar Ivan IV le Terrible), Vasilij Stepanov (Druzhina Andreïevich Morozov), Aleksandra Goncharova (Elena Dmitrievna Morozova, son épouse), Pavel Biryukov (le prince Afanasii Ivanovich Vyazemskiy), N. Semyonov (Maksim Skuratov, fils de Malyuta), Kolozov (le bouffon). En 1565, de retour dans son village de Medvedevka après cinq ans d’absence en Lituanie, le prince Serebryany est horrifié de découvrir la terreur instaurée par les commandos de brigands tout-puissants de l’Opritchnina, organisation instaurée en 1565 par Ivan le Terrible, mais aussi d’apprendre que sa fiancée Elena s’est mariée avec le vieux boyard Morozov, l’ami de son père, afin d’échapper aux avances de l’odieux prince Afanasii Vyazemskiy, chef des opritchniks. Sa haine pour ce dernier ne fait qu’augmenter quand Elena se confie à lui. Avec la permission du tsar, Vyazemskiy organise l’enlèvement d’Elena, mais Serebryany veille et le blesse tandis qu’Elena peut s’enfuir. Capturé, Serebryany est sauvé malgré lui par son valet, tandis que Morozov demande justice devant le tsar et exige un combat singulier contre l’opritchnik. Celui-ci est forcé d’accepter mais se fait remplacer par une brute qui est tuée. Morozov est invité à la table d’Ivan le Terrible qui l’humilie publiquement ; ses protestations lui coûtent la vie. Entretemps, le prince Serebryany retrouve Elena, mais, ébranlée, elle est entrée dans les ordres sous le nom de sœur Evdokia ; ils se disent adieu dans le jardin du monastère. – Une première adaptation à l’écran du fameux roman Prince Serebryany ou Le Chevalier d’argent. Un conte du temps d’Ivan le Terrible (Knyaz’ Serebryanyy. Povest’ vremon Ivana Groznogo) d’Alexeï Konstantinovich Tolstoï paru en 1862 ; le sujet disparaîtra des écrans russes pendant huit décennies, jusqu’en 1991 et 1992, après la dissolution de l’URSS. Pour les détails sur la matière, le roman et l’écrivain, cf. film de 1992. |

| 1911 | Knyaz Serebryanyy i plenitsa Varvara [=Prince Serebryany et la captive Barbara] (RU) d’A. Alekseïev Prodafilm, 320 m. – av. G. Glebov-Kotelnikov (Nikita Romanovich Serebryany), Aleksandr Charski (le jeune Kolontaï), Nina Sokolovskaïa (Varvara), Buryanov (le vieux Kolontaï, son père), Bogdanov (Zhegeta), Timarova (la vieille gitane). – Un boyard résiste héroïquement aux opritchniks d’Ivan le Terrible. Sujet tiré d’un ouvrage du romancier et décabriste Alexandre Bestoujev-Marlinsky (avec, sans doute, des emprunts au Prince Serebryany ou Le Chevalier d’argent d’Alexeï Tolstoï), filmé en décembre 1911. |

Des boyards victimes du tsar (« Courroux de Czar », 1912).

| 1912 | Tsarskij Gnev / Courroux de Czar (RU/FR) de Kai Hansen Le Film Russe-Pathé/Bratja Pate (Moskva), 2 bob./505 m. - av. Nikolai Vasiliev (le tsar Ivan IV le Terrible), Maksimillian Garri (Basmanov), Ludmila Sychova. Ivan le Terrible, jadis homme de guerre courageux, habile législateur, administrateur plein de sagesse, s’abandonne pendant les 25 dernières années à une rare férocité. Se croyant entouré de traîtres, il fait supplicier qui il veut. À la suite d’un différend, le tout-puissant opritchnik Basmanov, chef d’un escadron de la mort, essaie de perdre le boyard Obolensky en l’accusant faussement de trahison. Mandé à la cour, Obolensky est enfermé, supplicié et exécuté. Sa femme apprend son sort par leur fils Vania qui parvient à protéger les siens et les soustraire à leur persécuteur. – Sujet tiré d’une nouvelle de Lidiya A. Charskaya. |

| 1914 | Volga i Sibir (Ermak le Conquérant / Volga et Sibérie) (RU) de Vassilij Gontcharov Aleksandr A. Khanzhonkov & Co. (Moskva). – av. Piotr Chardynin (le tsar Ivan IV le Terrible), Piotr Lopukhin (Ermak Timofeïévitch), Pavel Knorr (Semjon Stroganov), Konstantin Grekov (Mamed-Kouly), Sofja Goslavaskaïa (la princesse), Aleksandra Gontcharova, N. Semjonov. – La vie et les exploits d’Ermak Timofeïévitch (v.1532-1585), explorateur de la Sibérie pour le compte d’Ivan le Terrible (cf. biopic de 1909 et série tv de 1997). Film adapté de la pièce Ponizovaya Volnitsa de Vassili Gontcharov. - DE: Yermak der Eroberer, Wolga und Sibirien. |

Le célèbre chanteur d’opéra russe Fédor Chaliapine incarne un Ivan le Terrible … muet (1915).

| 1915 | Tsar Ivan Vassilievitch Grozny (Le Tsar Ivan le Terrible) / Doch' Pskova [=La Pskovitaine ou La Jeune Fille de Pskov] (RU) d’Alexandr Ivanov-Gaï Fédor Chaliapine, Igor Reznikov/Tovarishchestvo Charez (Moskva), 4 bob./1660 m./70 min./58 min. - av. Fédor Chaliapine (le tsar Ivan IV le Terrible), Boris Sushkevich (le boyard Nikita Matouta), Volk-Krachkovskaya (Olga, fille du prince), Galina Chernova (la noble Vera Sheloga, sa mère), Vladimir Bazilevsky (Boris Godounov), Richard Boleslawski (le prince Athanase Vyazemsky), Nikolaï Saltykov (Mikhail Toutcha, fils du maire), E. Korsac (Perfilievna), Mikhail Zharov (un garde), Vladimir Karin. Pskov vers 1550. En ramassant des baies et des noix, la jeune aristocrate Vera Sheloga s’est perdue dans la forêt. Adonné à la fauconnerie, le jeune tsar Ivan IV rencontre Vera dans un fourré et la viole dans sa tente. Vera, déshonorée, veut se suicider, sa nounou l’en empêche et elle met au monde une petite fille, Olga, confiée à la maison du prince Youri Tolmakov, le maire de Pskov qui l’adopte. Vingt ans plus tard, l’armée du tyran qui vient de conquérir Novgorod marche à présent sur Pskov, une ville encore libre. Dans la forêt, Olga prend congé de son amoureux Mikhail Toutcha, le fils du maire qui va mobiliser une armée pour se défendre. Mais la plupart des boyards de Pskov se soumettent et à table, alors que le tsar se fait servir à boire, il reconnaît en Olga les traits de sa mère Vera. Ému, il lui donne sa bague. Mikhaïl est arrêté comme rebelle, ses compagnons meurent en tentant de le libérer. Alors qu’il s’échappe en nageant le long de la rivière, Olga protège son amoureux de son corps et périt. Ivan le Terrible sanglote sur le cadavre de sa fille ; ce sont les premières larmes de sa vie... Une adaptation du 2e et 3e acte de l’opéra Pskovityanka / La Jeune Fille de Pskov de Nikolaï Rimski-Korsakov, d’après le drame éponyme de Lev Aleksandrovitch Meï (1849). C’est le premier et unique rôle de cinéma de Chaliapine en Russie, alors la vedette numéro un de l’opéra mondial, du Bolchoï aux Ballets russes de Diaghilev à Paris, Monte-Carlo et Londres ; mais le cinéma ne l’intéresse pas et on ne le reverra à l’écran qu’une deuxième et dernière fois, en 1933 dans le très beau Don Quichotte de Georg Wilhelm Pabst, où il chante aussi. A l’origine du film, Chaliapine, – qui à l’opéra a surtout interprété le Boris Godounov de Mussorgski et l’Ivan IV de Rimsky-Korsakov -, coproduit le film avec l’entrepreneur Igor Reznikov (d’où la société « Charez »). Au générique figure également Richard (Ryszard) Boleslawski, un disciple polonais de Stanislavski à Moscou qui deviendra un réalisateur assez coté à Hollywood dans les années 1930, dirigeant Greta Garbo (The Painted Veil), Marlene Dietrich (The Garden of Allah), Charles Laughton (Les Misérables), Gary Cooper (Operator 13), le trio des Barrymore (Rasputin and the Empress), etc. On tourne de fin août à fin septembre 1915, en extérieurs près de Moscou et dans les anciens bâtiments d’exposition sur Khodynka, Chaliapine a été payé une petite fortune (25'000 roubles) pour sa participation. Lors de la première, les critiques de la capitale sont négatives, mais le film fait salle comble en province car la presse a qualifié à plusieurs reprises la performance de Chaliapine d’exceptionnelle – même si l’on n’entend jamais sa voix. |

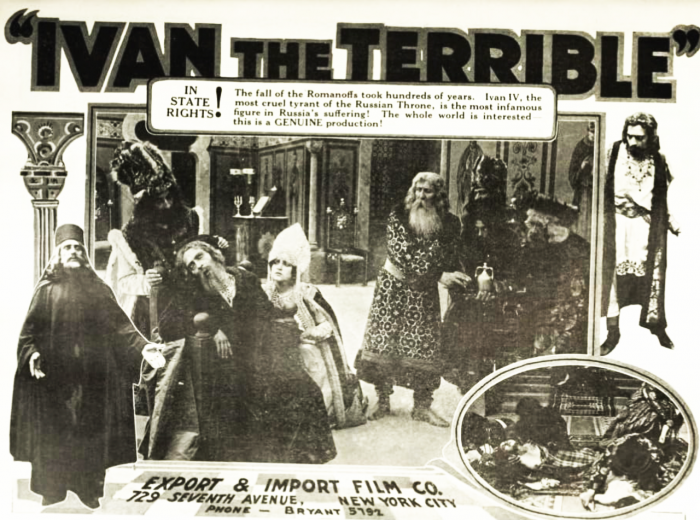

Publicité américaine pour le film italien d’Enrico Guazzoni (1917).

| 1917 | Ivan il terribile / Il principe crudele (Ivan le Terrible) (IT) d’Enrico Guazzoni Enrico Guazzoni/Società Italiana Cines (Roma), 1504 m./60 min. - av. Amleto Novelli (le tsar Ivan IV le Terrible), Matilde Di Marzio (la Romanova), Lina Dax (Elena), Andrea Habay (Vladimir), Angelo Gallina (le boyard Romanov). Le tsar a violé et mis enceinte l’épouse du boyard Attanase Romanov. Vingt ans plus tard, pour se venger du refus d’une favorite, le tsar s’attaque aux boyards du royaume et laisse ses soldats détruire les villages et tuer leurs habitants. Mais alors qu’au cours d’une orgie, il tente de violer Elena, le vieux Romanov lui révèle qu’il s’agit de sa propre fille. Vladimir, l’amoureux d’Elena, veut tuer le tsar en se déguisant en moine, mais Elena l’en empêche. Le vieux tyran, assailli de remords, connaît une fin tourmentée. – Enrico Guazzoni, depuis 1910 passé grand maître ès films historiques italiens et biographies fantaisistes (Agrippine, Godefroy de Bouillon, Brutus, François d’Assise, Joséphine de Beauharnais, Marc-Antoine et Cléopâtre, etc.), se penche sur un débauché de taille mais géographiquement plus éloigné, en insistant sur sa monstruosité. Quoique tourné dans les studios Cines de la Via Appia Nuova à Rome avec la star du moment (Amleto Novelli), son film connaît de sérieux déboires avec la censure catholique. D’abord menacé d’interdiction totale, il subit d’abondantes coupures. La Cines négocie pour modifier tous les intertitres (le terme « bacchanale » disparaît) et la production peut sortir en août 1917. Comme les suppressions rendent certains passages à peine compréhensibles, les critiques sont désastreuses et le public italien s’abstient, mais deux mois plus tard, avec la révolution d’octobre et la fin des Romanov en Russie en première page des quotidiens, le marché étranger en redemande ! - US : Ivan the Terrible, ES: Iván el terrible. |

Paul Hartmann (le faux Dimitri) et Hanni Weisse (l’ambitieuse Marina) (1922).

| 1922 | Der falsche Dimitry - ein Zarenschicksal (Boris Godounov) (DE) de Hans Steinhoff Hanns Lippmann/Gloria-Film GmbH-UFA (Berlin), 6 actes/2694 m. (2042 m./82 min.) - av. Alfred Abel (le tsar Ivan IV le Terrible), Agnes Straub (la tsarine Marfa Sobakina, mère de Dimitri), Eugen Klöpfer (le boyard Boris Godounov), Paul Hartmann (Piotr Grigory, le faux Dimitri), Hans Albers (le comte Jaro Lenski), Leopold von Lederbur (Youri Mnisek, voïvode de Sandomierz), Hanni Weisse (Marina Mnisek, sa fille), Friedrich Kühne (le boyard Bitjagovsky, père illégitime de Grigory), Ilka Grüning (Pawlowa, nourrice de Dimitri et mère de Grigory), Gina Relly (Nastja), Hans Heinrich von Twardowski (le tsarévitch Fedor Ier), Gertrud von Hoschek (le jeune Dimitri), Josef Klein (le boyard Schuisky), Eduard von Winterstein (le boyard Bielsky), Wilhelm Diegelmann (le patriarche Hiob), Harry Hardt (le prince Leschinsky), Erhard Siedel (le chamane Bur), Arthur Bergen (le chamane Lar), Hugo Döblin (le chamane To), Wassily Wronsky (le boyard Mitislawsky), Fritz Achterberg (Odowalsky), Heinrich Schroth (le boyard Jurjew), Jaro Fürth (le pope Nikon), Oscar Sabo (Pilski, paysan polonais), Georg Baselt (l’aubergiste Krasinski), Tatjana Tarydina (sa femme), Lothar Müthel (Boguslawski, ambassadeur polonais), John Gottowt (le bouffon). Synopsis : En 1584, le règne d’Ivan le Terrible touche à sa fin et le despote malade cherche un successeur adéquat. Son fils Fédor, intéressé surtout par l’église et les cloches, est retardé et déclaré incapable de gouverner. La tsarine Marfa, septième épouse d’Ivan, souhaite que l’héritier du trône soit son propre fils Dimitri, encore mineur, plan soutenu par le chambellan royal, le boyard Boris Godounov, beau-frère du tsarévitch Fédor. Avant de mourir, Ivan désigne donc Godounov et quatre autres boyards comme régents en attendant que Dimitri devienne adulte. Mais Godounov veut le trône pour lui-même et éloigne Marfa de la cour. Son complice le boyard Bitjagovsky fait assassiner Dimitri, mais épargne Grigory, le camarade de ce dernier, qui est en fait son propre fils illégitime. Puis il confie secrètement Grigory, avec un pendentif de la croix de Dimitri autour du cou, au voïvode Mischek, toutefois sans révéler son identité. En 1598, Moscou enterre le tsar officiel Fédor Ier, 41 ans ; simultanément, on apprend que son demi-frère Dimitri a été tué. Godounov est désormais seul maître sur place, cynique et sans pitié. La tsarine Marfa ayant refusé de l’épouser pour consolider sa position sur le trône, il la fait enfermer dans le monastère de Tchoudova, puis, par précaution, il fait aussi incarcérer son ancien complice Bitjagovsky. Ce dernier jure de se venger et, plusieurs années plus tard, proche de la mort, il parvient à s’évader. Il apprend alors que son fils secret Grigory est à présent adulte et qu’il aime Marina, la fille flirteuse de Mischek, mais que ses rivaux en amour le traitent de bâtard. Pour se venger de Godounov, Bitjagowsky raconte à Mischek que son fils est le véritable Dimitri, rejeton d’Ivan et l’héritier légal du trône, comme le prouve le pendentif qu’il porte au cou. La Pologne entre en guerre pour chasser l’usurpateur Godounov. Non loin du camp militaire polonais, Grigory se dispute avec le comte Jaro Lenski qui importune la danseuse Nastja. Lenski le fait arrêter, mais Nastja le libère et le couple rejoint l’armée russe de Mischek où le jeune homme, surpris, apprend qu’il serait en réalité le fils et héritier légitime d’Ivan. Mischek lui assure le soutien de ses troupes contre l’usurpateur Godounov et, opportuniste, Marina lui témoigne soudainement de l’affection ; Mischek en oublie passagèrement Nastja. Godounov tente vainement d’endiguer dans tout le royaume les rumeurs concernant Grigory-Dimitri, car même la vieille tsarine Marfa, sortie de force du cloître, se retourne contre lui. Elle reconnaît officiellement le faux tsarévitch comme le fils cadet d’Ivan le Terrible à condition que Godounov, en prison, soit exécuté. En 1605, sacré tsar sous le nom de Dimitri II, Grigory, usurpateur malgré lui, épouse Marina, mais celle-ci retourne bientôt auprès de son ancien fiancé et amant Lenski. Une année plus tard, voyant leur influence à la cour faiblir, les boyards se révoltent et délivrent Godounov, toujours en vie. Grigory-Dimitri tombe au combat, Nastja se lamente sur son cadavre. |

Les décors extravagants de Walter Reimann pour un Kremlin fantasmé (1922).

| Le sujet est bien sûr tiré de Pouchkine, de Mussorgski, des fragments dramatiques Demetrius de Friedrich Schiller (publiés 1857) et de Friedrich Hebbel (1864), mais avant tout de l’incontournable Histoire de l’État russe (Istoriya gosudarstva Rossiyskogo, 1816/17) de Nikolaï Karamzine. Selon ce glorificateur de l’autocratie tsariste, Boris Godounov, né en 1552, boyard de lointaine descendance tatare et représentant emblématique du « Temps des troubles » après la disparition d’Ivan le Terrible, fut effectivement régent de 1584 à 1598, date du décès de son beau-frère Fédor Ier, puis, usurpant le pouvoir, il devint tsar et grand-prince de Moscovie jusqu’à sa mort en 1605, victime d’une crise cardiaque. Sa participation au meurtre du petit Dimitri en 1591 à Ouglitch est contestée par la plupart des historiens. Du « faux Dimitri », on ne sait pas grand-chose sinon qu’en 1604, appuyé par la Pologne catholique et les cosaques, un moine du nom de Grigori Otrepiev (1582-1606) se serait fait passer pour le tsarévitch assassiné et régna un an et vingt-quatre jours, couronné sous le nom de Dimitri II. Otrepiev était au service de la famille des Romanov (emprisonnés par Godounov) et aurait pris l’habit de moine pour se cacher dans un monastère. Soupçonné de vouloir convertir la Moscovie au catholicisme, il périt assassiné, après son mariage avec la Polonaise Marina Mniszek. Il y aurait eu par ailleurs encore deux autres imposteurs du nom de Dimitri (en 1603, puis en 1611). Tout autre est cependant le récit dans la tragédie d’Alexandre Pouchkine (1869), qui commence en 1598 avec le décès suspect du jeune prince Dimitri, disparition dont Godounov est innocent ; soupçonné d’être l’assassin, il refuse d’abord le trône, mais finit par l’accepter à la demande des nobles, du clergé et du peuple. Cinq ans plus tard, Grégoire, un jeune moine du monastère de Tchoudovo, décide de se faire passer pour le prince disparu, gagne la Pologne, puis, afin de séduire Marina, une belle Polonaise, se résout à marcher sur Moscou pour récupérer le trône. Le rebelle, ses alliés polonais et ses mercenaires allemands défont les Russes près de Novgorod en 1604 mais le tsar Godounov reprend l’avantage avant de mourir subitement. L’usurpateur Dimitri fait assassiner toute sa famille, le peuple horrifié se tait. – Quant à l’opéra de Modeste Moussorgski (1825, revu en 1896 par Nikolaï Rimsky-Korsakov), il penche, lui, plutôt vers Macbeth, produisant un drame sur la nature délétère du pouvoir, le rôle des boyards comploteurs et la place assignée au peuple, éternelle victime des jeux politiques. Godounov devient tsar après avoir fait assassiner l’enfant Dimitri, mais bien qu’il gouverne humainement, le pays sombre dans le chaos et la pauvreté. Grigori, un jeune moine vagabond, se fait passer pour le défunt, épouse Marina, une aristocrate polonaise, convainc le roi de Pologne de sa légitimité et envahit la Moscovie avec son appui. Godounov, rongé par la culpabilité et les remords, hanté par des hallucinations, sombre dans la folie et meurt en implorant le pardon divin. Sous-titré « six actes tirés librement de l’Histoire », le film est tourné de mai à août 1922 dans les studios UFA de Berlin-Staaken (halle des dirigeables) sous le titre de travail de Demetrius, avec des décors spectaculaires et fantasques du Kremlin conçus par Walter Reimann (Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, 1919), tout en introduisant des arrière-fonds peints pour limiter les frais ; quant aux luxueux costumes, ils proviennent du Boris Godounov de Moussorgski empruntés à l’Opéra de Dresde. Alfred Abel, une des vedettes du Dr. Mabuse muet de Fritz Lang (1922) fait Ivan le Terrible, entouré du brutal Godounov d’Eugen Klöpfer (Der brennende Acker de F. W. Murnau), du jeune premier Paul Hartmann (vu dans Schloss Vogelöd de Murnau) et du déjà cynique Hans Albers en séducteur polonais sans scrupules. Aux commandes, le jeune Hans Steinhoff qui, dix ans plus tard, deviendra aux côtés de Veit Harlan le chef de file des réalisateurs nazis (quoique sans être inscrit au parti), avec des films de propagande comme Hitlerjunge Quex (Le Jeune hitlérien, 1933) ou Ohm Krüger (Le Président Kruger, 1941) à son actif ; il disparut en mai 1945, alors que la SS le ramenait en avion de Prague à Berlin. Sa mise en scène ici est vantée par toute la presse et lui permet d’accéder à des projets plus marquants que les « russeries » à la mode de la République de Weimar. - GB/US : The False Dimitri. |

Conrad Veidt fait un Ivan le Terrible halluciné et terrorisé par l’idée de la mort (« Das Wachsfigurenkabinett »).

| 1923/24 | [épisode :] ** Das Wachsfigurenkabinett (Le Cabinet des figures de cire / Les Trois Hommes de cire) (DE) de Paul Leni Leo Birinsky, Alexander Kwartiroff/Neptun-Film AG-Ufa (Berlin), 2139 m./107 min. [épisode no.2: 32 min.] - av. Conrad Veidt (le tsar Ivan IV le Terrible), Wilhelm Dieterle (le fiancé / le poète), Olga Bolajeff (la fille du boyard / la fille du patron du Panoptikum), Ernst Legal (l’empoisonneur), Georg John. - [Emil Jannings (Haroun al-Rashid), Werner Krauss (Jack l’Éventreur)]. Un grand classique du cinéma muet expressionniste, divisé en trois parties : Au XXe siècle, un jeune poète (le futur réalisateur Wilhelm/William Dieterle) est engagé comme publiciste pour inventer trois histoires autour de trois peu recommandables personnages en cire du Panoptikum, une attraction de Luna Park : Haroun al-Rashid, Ivan le Terrible et Jack l’Éventreur… La deuxième histoire, l’épisode central, dépeint Ivan le Terrible qui descend dans les cachots souterrains du Kremlin pour jouir du spectacle sadique de ses bourreaux spécialisés dans la torture. Dissimulé, il saisit un sablier et y inscrit le nom de sa prochaine victime dont l’agonie sera très exactement mesurée : lorsque la boule supérieure sera vide, ce sera sa mort… Quelques cadavres plus tard, un boyard se présente au palais pour rappeler au tsar sa promesse de participer au mariage de sa fille, mais Ivan se méfie et exige que pour le trajet hors du Kremlin, le beau-père échange ses habits avec lui. Déguisé en tsar, le boyard est tué par une flèche. Furieux, Ivan enlève la mariée et menace de torturer à mort son jeune fiancé si elle ne lui cède pas. Alors qu’elle ne se défend plus, l’empoisonneur attitré du tsar, qui se sait la prochaine victime, écrit le nom d’Ivan sur le sablier. Pour échapper à son sinistre sort, Ivan le Terrible est donc condamné à retourner le sablier toutes les heures et à passer le reste de son existence sans sommeil alors même que la crainte d’un empoissonnement l’a obsédé toute sa vie… Ainsi, Paul Leni et son scénariste Henrik Galeen (auteur du Golem de Paul Wegener en 1920 et du Nosferatu de F. W. Murnau en 1921) portent-ils l’inhumanité du tsar à son paroxysme, tandis que Conrad Veidt (le terrifiant somnambule du Cabinet du docteur Caligari quatre ans plus tôt) fait un numéro mémorable en tyran démoniaque qui se déplace en rasant les murs de couloirs sombres et étroits, images fantasmatiques qui annoncent celles du film d’Eisenstein deux décennies plus tard : mort, sadisme et folie sont au rendez-vous. L’assassinat du boyard déguisé de force en tsar rappelle d’ailleurs celui du prince Dimitri à la fin d’Ivan le Terrible (partie II). Le film est tourné de juin à septembre 1923 aux studios de la (Joe) May-Film à Berlin-Weissensee, avec le scénariste et dramaturge russo-ukrainien Leo Birinski comme conseiller historique. Paul Leni, décorateur alors très sollicité, ne retournera à la mise en scène qu’une fois émigré aux États-Unis avec son chef-d’œuvre The Man Who Laughs (L’Homme qui rit, 1928) d’après Victor Hugo, à nouveau avec un Conrad Veidt inoubliable. Quant aux costumes, ils ont été créés par Ernst Stern, fidèle collaborateur d’Ernst Lubitsch (Das Weib des Pharao et Die Bergkatze en 1921). Bref, du très beau monde pour un film sans doute pas rigoureusement historique mais néanmoins mémorable ! - IT : Il gabinetto delle figure di cera, ES : El hombre de las figuras de cera, US : Waxworks, The Three Waxworks. |

Leonid Leonidov joue un tsar Ivan rusé et imprévisible dans « Les Ailes du cerf » (1926).

| 1926 | * Krylja kholopa (Les Ailes du serf / Le tsar Ivan le Terrible) (SU) de Jouri Taritch et Leonid Leonidov Goskino-Sovkino (Moskva), 9 bob./2136 m./115 min./79 min. - av. Leonid M. Leonidov (le tsar Ivan IV le Terrible), Ivan Kljukvin (Nikichka l’inventeur/Nikilos le Grec), Safijat Askarova (la tsarine Maria Temryukovna), Vladimir Korsh-Sablin (le tsarévitch Ivan), Nikolaï Prozorovskij (Fedor Basmanov), Nikolaï Vitovtov (le prince Droutskoï), I. Arkanov (le prince Kurljatev), Tatiana Barycheva (une paysanne), Vassili Bokarev (Moujik), Vassili Makarov (Lupatov), Konstantin Efimov (le métropolite), Sofia Garrel (Fima, fiancée de Nikichka), Mstislav Kotelnikov (Ivachka, frère de Fima), Ariadna Dzjubina (la tcherkesse Khajat), V. Tchebyseva (la princesse Kurljateva), V. Virskaya (autre princesse Kurljateva), W. Markaroff (le boyard Lupatov), Ivan Kachalov (Maljuta Skuratov), V. Kurganov (Afanasij Bjazemskij), Aleksandr Zhukov (Vaska Grjaznov), F. Britan, Vitalij Savitskij, V. Snezhinskaya. Synopsis : En l’an 1568, le serf Nikichka dit le Grec, adolescent qui vit sur les terres du boyard Lupatov, est un inventeur talentueux, un mécanicien autodidacte passionné par le vol des oiseaux. Lorsque sa précieuse horloge d’outre-mer se casse, le prince voisin Kurljatev fait enlever l’inventeur afin qu’il la répare, et ce dernier en profite pour intensifier ses recherches. Lupatov se plaint auprès du tsar Ivan le Terrible, autocrate féroce et hypocrite, qui envoie des soldats ; la troupe arrive au moment où Nikichka teste des ailes qu’il a fabriquées ; suspecté de sorcellerie, il est enchaîné et condamné à être empalé. Or au même moment, la roue à broyer le lin de la tsarine Maria s’est arrêtée et semble irréparable. Nikichka sauve la situation – et sa vie. Kurljatev disparaît à jamais dans une oubliette. À présent aux ordres du tsar et de sa filature impériale, le jeune inventeur est sommé de voler devant des invités d’honneur venus d’Angleterre pendant la semaine sainte, ce qu’il réussit en sautant du haut d’un clocher. Le tsar est sous le choc et ordonne de décapiter Nikichka, ce suppôt de Satan ayant « enfreint les lois de Dieu », et de brûler ses ailes. Mais la tsarine, capricieuse, perverse et négligée par son mari, a un faible pour le jeune homme et s’introduit dans le cachot la nuit avant l’exécution. Le prince Droutskoï, son ancien amant, les surprend, la tsarine le tue d’un coup de poignard et s’enfuit tandis qu’une servante sort Nikichka par une porte dérobée. Mourant, Droutskoï dénonce la tsarine qu’Ivan s’empresse d’étrangler dans son lit. En tentant de fuir la garde à ses trousses, Nikichka chute dans une oubliette. Le tsar sonne officiellement le glas pour son épouse assassinée. ➤ Un surprenant mélo en costumes, longtemps resté dans l’ombre du film d’Eisenstein. C’est d’abord le tout premier film soviétique qui remue le lointain passé tsariste d’avant les Romanov et qui s’aventure à cerner le personnage complexe d’Ivan IV sans trop de retenue. Ayant pris la succession de Lénine, en 1925/26, Staline est alors occupé à évincer Trotski du gouvernement, le faisant écarter du Politburo et du Komintern, mais le « culte de la personnalité » qui va profondément marquer toute la création artistique russe dès la décennie suivante n’a pas encore déteint sur la vie et la production courante de l’URSS. Par conséquent, le XVIe siècle du film ne subit pas de distorsions criantes et le rôle du tsar est confié à Leonid Leonidov, pilier du légendaire Théâtre d’art de Moscou, qui brosse un portrait du despote fort éloigné du psychopathe vu dans Le Cabinet des figures de cire (cf. supra) ; l’homme est de petite stature, une grosse brute sanguine, parfois sadique, maligne, calculatrice et sans scrupules, le représentant d’un machiavélisme cruel aux yeux duquel la vie d’autrui n’a pas la moindre valeur. Par là il ne se distingue guère de ses boyards qui violentent leurs sujets ; ceux-ci rampent à ses pieds et courbent l’échine pour pouvoir circuler dans les couloirs du Kremlin, partout très bas de plafond et aux issues plus basses encore. Le petit peuple et la soldatesque se jettent à terre à son passage. Mais cet Ivan-là est aussi un commerçant de lin rusé et avare (concurrent des artisans de Pskov, il tient personnellement ses livres de compte), superstitieux, d’une très lourde sensualité (il danse et se prélasse avec tous les jupons, flirte avec son favori, le beau Fedor Basmanov) et d’un isolement maladif ; il s’intéresse par ailleurs aux innovations techniques (la filature), intérêt toutefois limité par un zèle religieux de dévot aussi fanatique que borné. Le film brosse ainsi l’indigence aussi matérielle que spirituelle de son siècle. |

Le tsar Ivan le Terrible des « Ailes du cerf », images qui annoncent le chef-d’oeuvre de S. M. Eisenstein.

| Le scénario part d’un récit du romancier Konstantin Schildkret (paru en 1927, puis en édition révisée en 1956) qui opposait surtout la vie difficile des villageois au comportement autocratique et corrompu de la cour. À l’insistance de Leonidov, son synopsis est revu par le réalisateur Taritch, puis confié à Viktor Shklovsky, écrivain et dramaturge alors très critiqué car montrant trop peu d’enthousiasme pour le marxisme ; Shklovsky élimine d’emblée un prologue et l’épilogue se déroulant au XXe siècle et vantant l’aviation moderne du régime qui permet à un simple ouvrier de devenir pilote. En revanche, il développe le portrait peu amène et coloré du tsar, mais en insistant bien qu’il est une créature de son temps, comme son épouse et son entourage, et qu’il lui est impossible de réaliser la portée de l’invention de Nikita. Pour sa part, Taritch ne cherche pas à styliser son récit mais introduit au contraire une approche très terre-à-terre, voire naturaliste en brossant le quotidien de ses personnages et la vie rurale : « Nous opposons la splendeur et l'opulence de l'opéra - le cachet de toute production historique - à la vie matérielle authentique de l'époque. Nous faisons en sorte qu'une chose extraite des entrailles des musées revive la vraie vie d’autrefois, conditionne le mouvement de l'acteur dans le cadre, détermine la signification sémantique de son travail. » Le tournage s’est effectué aux studios de Sovkino à la rue Zhitnaya, puis en extérieurs dans les faubourgs de Moscou, dans le village de Kolomenskoïe (aujourd’hui parc historique) et au site muséal d’Aleksandrovskaya Sloboda, appelé le Kremlin Alexandrov, jadis la résidence du grand-prince Vassili III, prédécesseur d’Ivan IV. Parmi les acteurs, aucune fausse barbe n’est tolérée. Le futur réalisateur Ivan A. Pyriev, jadis acteur chez Eisenstein (Le Journal de Gloumov, 1923), est l’assistant de Taritch. Le film est un réel succès en URSS et aurait, à en croire le critique et historien de cinéma Evgeniy Margolit (2017), longuement rivalisé en popularité avec Le Cuirassé Potemkine, sorti l’année précédente (par ailleurs, le portrait du tsar aurait pu influencer Eisenstein, la monteuse du film Esther Chub étant une amie proche de ce dernier). Sa trame exempte de toute propagande idéologique fait que la fresque – exploitée sous le titre plus goûteux de Le tsar Ivan le Terrible - attire également critiques et public hors-frontières qui applaudissent un « film historique modèle » loin des « cinéastes-théoriciens » de l’avant-garde, à Paris (5 semaines aux Champs-Élysées), à New York (à Broadway), à Rome, à Londres et en Autriche, en Belgique, en Pologne, au Mexique, en Argentine, en Tunisie et au Japon. Ébahis et envieux, les Américains saluent un « thriller russe fait de sex-appeal russe, de fer chaud et de chambres de torture »... Deux ans plus tard, avec Bulat-Batyr, Youri Taritch abordera par la bande un autre ouvrage en costumes, portant sur l’insurrection paysanne du cosaque Pougatchev contre Catherine II au XVIIIe siècle. Mais on n’entendra plus parler d’Ivan le Terrible sur les écrans soviétiques avant 1941. – DE : Ivan der Schreckliche, Flügel des Sklaven, GB/US : Czar Ivan the Terrible, The Wings of a Serf, IT: Le ali del servo. |

| 1941 | Pervopechatnik Ivan Fedorov [=Ivan Fedorov, le premier imprimeur] (SU) de Grigori Levkoyev N. Pol/Soyuzdetfilm, 45 min. - av. Nikolaï Dorokhin (Ivan Fedorov), Vsevolod Sanaev (Petr Timofeev, son assistant), Pavel Shpringfeld (le tsar Ivan IV le Terrible), Sergey Dneprov (le métropolite Philipp), Mikhail Stepanovitch Derzhavin (Malyuta Skuratov), Aleksandr Khoklov (le prince Vladimir de Staritsa), Gavriil Belov (le boyard Bartenev), Viachteslav Novikov (le moine Jonas), Grigory Miknailov (l’apprenti de Fedorov), Ivan Ryzhov (un opritchnik), Konstantin Nemolyaev (un moine), Andreï Fait (Arnolf Lindsay, médecin de la cour), Sergueï Knyazev (le bouffon). Un moyen-métrage biographique sur Ivan Fedorov (v.1510-1583), le premier imprimeur et libraire russe. En 1552, Ivan le Terrible décide d’organiser l’édition de livres à Moscou, invitant dans la capitale l’imprimeur danois Hans Messingheim et ses machines fabriquées en Pologne, pour imprimer des ouvrages destinés à l’enseignement dans les séminaires et écoles paroissiales. Fedorov est son assistant, puis sort lui-même en 1564, après 8 mois de travail et avec l’approbation officielle du tsar, son premier ouvrage imprimé, les Actes des Apôtres, suivi d’un Psautier. Ensuite, face à la vague de persécutions lancées par l’Église contre les « hérétiques » et la jalousie des boyards, Fedorov juge plus prudent de quitter Moscou. Il poursuit son activité d’imprimeur en Biélorussie puis, soutenu par de riches mécènes, à Lviv, en Ukraine (où il mourra). En 1573 il y crée la première typographie et l’année suivante sort le premier ouvrage imprimé à but éducatif. Cela dit, le personnage central du film n’est pas tant Fedorov que le tsar Ivan le Terrible (lisez : le « petit père des peuples » Josef Staline) que l’on présente comme un grand politicien qui s’efforce de créer un État fort et centralisé ; le despote comprend que sans lui, le pays ne peut survivre et que sans sujets alphabétisés, tous ses plans sont voués à l’échec : l’impression de livres est pour Ivan/Staline une arme puissante qui lui permet d’ouvrir la voie dans sa lutte pour l’avenir du pays. Or le film sort le 12 mai 1941, la veille de l’attaque nazie contre l’URSS – et la fabrication de tanks va devenir plus urgente encore… – Sujet identique, cf. infra film de 1991. |

Nicolaï Tcherkassov magistral en jeune tsar couronné, puis en tyran rusé, fourbe et hésitant.

| 1943-1946 | *** Ivan Grozny – 1. Ivan Grozny - 2. Boyarskiy zagovor (Ivan le Terrible - 2. Le Complot des Boyards) (SU) de Sergej Mikhaïlovitch Eisenstein VOKS Alma-Ata / Mosfilm-Tsentralnuyu Obedinyonnuyu Kinostudiyu (TsOKS) (Moskva) les 2 parties : 187 min. [103 min./99 min. + 88 min.] - av. Nicolaï Tcherkassov (le tsar Ivan IV le Terrible), Ludmila Tselikovskaïa (la tsarine Anastasia Romanovna), Serafina Birman (la boyarde Efrosinya Staritskaya, sa tante), Pavel Kadochnikov (le prince Vladimir Andrejevitch Staritzky, son fils, cousin d’Ivan), Erik Pyriev (Ivan adolescent), Aleksandr Mguebrov (Pimène, archevêque de Novgorod), Pavel Massalsky (Sigismond II Auguste Jagellon, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie), Mikhaïl Nazvanov (le prince Andreï Mikhaïlovitch Kourbsky), Andreï Abrikossov (le boyard Fiodor Kolytchev, devenu Philippe II, métropolite de Moscou), Ada Vojcik (la grande-duchesse Elena Grinskaya, mère d’Ivan). Mikhaïl Jarov (Maliouta Skouratov, chef des opritchniks), Amvrossi Boutchma (l’opritchnik Alexeï Basmanov), Mikhaïl Kouznetsov (l’opritchnik Fiodor Basmanov, son fils), Maxim Mikhaïlov (l’archidiacre), Vladimir Balachov (le fanatique Piotr le Volynien), Vsevolod Poudovkine (le saint fou Nikola Grand Bonnet), Georgiy Yourmatov (le moine), Klavdiya Polovikova (Efrosinya Staritskaya), Irina Volodko et Anel Sudakevich (dames à la cour de Pologne), Viatcheslav Gostinsky (l’ambassadeur polonais), Semyon Timochenko (Kaspar von Oldenbrock, ambassadeur de Livonie), Valentina Kuznetsova (la femme souriante à l’église), Konstantin Sorokin (Erema), Vladimir Ouralski (un métropolite), Georgiy Gumilyovsky (Turuntai-Pronsky / le tireur Foma), Oleg Zhakov (Heinrich Staden), Leonid Kosmatov (le moine Vassian), Boris Youkovski (le boyard Andreï Shuisky), Grigory Shpigel (Turuntai-Pronsky), Vladimir Shishkin (le premier Chaldéen), Naum Rogozhin (un courtisan polonais), Andrey Petrov (un roturier), Georgy Yurmatov (un moine), Vladimir Zeldin (secrétaire de l’ambassadeur de Livonie), Aleksandr Rumnev (Zyakin, ambassadeur des Affaires étrangères), Noah Avaliani et Georgy Vitsin (des opritchniks), V. Kadochnikov (le prêtre confesseur Evstafi), Sergueï Stoliarov, Youri Pomerantsev, [Mikhaïl Romm (la reine Elizabeth Ière d’Angleterre, IIIe partie, bouts d’essai)]. Sacré cinéaste numéro 1 de l’URSS après le triomphe d’Alexandre Nevski en 1938 (le film aurait été vu par 23 millions de spectateurs), Sergueï Eisenstein a presque les coudées libres, et en mars 1940, toujours poussé par sa colossale érudition et son goût raffiné, il envisage notamment de porter à l’écran Boris Godounov, un drame de Pouchkine qui le fascine, car Godounov, hésitant et tourmenté par sa conscience, hérite d’Ivan une Russie profondément déchirée et en proie à un désastreux chaos social et politique (baptisé plus tard « le temps des troubles »). Cependant, à partir du milieu des années 1930, les dirigeants de l’URSS ont élaboré un nouveau panthéon historique dans lequel Ivan le Terrible s’est vu attribuer le rôle de créateur de l’État centralisé de Moscou. Exit donc Godounov. C’est de Staline lui-même que provient l’idée, voire l’impérieuse nécessité de créer une vaste fresque sur « le premier tsar de l’histoire du pays », et qui suggère à Andrei Zhdanov (Politburo) et Ivan Bolshakov (Comité de la cinématographie) de sélectionner un grand réalisateur pour cette œuvre de prestige. Leur choix se porte sans hésiter sur Eisenstein, qui, obéissant, rédige une ébauche de scénario en janvier-février 1941, texte personnellement approuvé par le dictateur où l’on explique que selon Ivan IV, l’union de l’État russe exige la défense de son pouvoir absolu, seul moyen d’atteindre l’indépendance nationale, alors que ses ennemis boyards ne cherchent le pouvoir que pour eux-mêmes. Eisenstein précise qu’il ne veut pas blanchir le tsar, mais expliquer pourquoi sa cruauté est nécessaire, une manière indirecte de justifier le virage nationaliste du stalinisme. |

| Synopsis 1e partie : Le 16 janvier 1547 dans la cathédrale de la Dormition, Ivan IV, grand-duc de Moscovie, s’autoproclame « tsar de toutes les Russies », une hérésie aux yeux des monarchies européennes voisines. Pimène, l’archevêque de Novgorod, dirige la cérémonie. Celle-ci a lieu dans une atmosphère de complot, car les princes boyards, craignant pour leurs privilèges, sont opposés au sacre et les ambassadeurs occidentaux s’inquiètent de la puissance grandissante du nouveau souverain, tandis que ses proches eux-mêmes jalousent son pouvoir. Lors du banquet qui suit, Ivan attaque le pouvoir « odieux » des boyards et annonce la création d’une armée permanente qui sera entretenue par un impôt prélevé sur les revenus des monastères et la noblesse. Ivan brave une foule d’émeutiers qui s’introduisent dans le palais, parmi lesquels le fougueux forgeron Maliouta, quand un messager arrive de la ville tatare de Kazan avec des menaces mortelles de la Horde d’Or. Soutenu par la population, Ivan part en guerre et s’empare de la puissante cité grâce à la poudre amenée par Maliouta. À son retour, les Moscovites acclament leur chef, mais celui-ci tombe grièvement malade, Pimène lui administre l’extrême onction tandis que dans les couloirs du Kremlin, la tante malfaisante du tsar Euphrosinia essaie de corrompre le prince Kourbsky, lui promettant le pouvoir absolu s’il prête serment à son fils débile Vladimir. Sentant la fin proche, Ivan, à genoux, suppliant, demande qu’on reconnaisse son fils légitime Dimitri (encore nourrisson) comme son successeur, mais son entourage l’évite, tandis que l’opportuniste Kourbsky offre secrètement amour et protection à la tsarine Anastasia. Mais Ivan se remet miraculeusement en promettant de châtier sévèrement les comploteurs. Anastasia, son amour et sa seule confidente, se meurt. Sans s’en douter, Ivan lui a tendu une coupe empoisonnée par Euphrosinia. Le royaume est en danger : au Sud, Basmanov et son armée issue des couches populaires ne peut défendre Riazan devant la poussée des Tatares suite à la défection des boyards, tandis qu’au Nord, les troupes de Kourbsky sont en déroute face aux Livoniens. À la cathédrale, le tsar, effondré, pleure sa femme. La noblesse soulève le peuple contre son souverain, Kourbsky le trahit en rejoignant les Polonais. Fou de rage, Ivan chasse l’archevêque, exhale sa haine contre les traîtres, puis, défiant l’Église, il décide de s’entourer désormais d’hommes du peuple fidèles à la couronne, les opritchniks, un corps de miliciens dirigé par le fidèle Maliouta et chargé de le protéger dans toutes ses initiatives. Puis, en décembre 1564, il se retire en leur compagnie à sa résidence d’Aleksandrov (oblast de Vladimir), déclarant qu’il ne reviendra à Moscou qu’à l’appel unanime du peuple. Vieilli par les épreuves, il découvre trois mois plus tard un long serpent humain sur l’étendue enneigée, une colonne de moujiks qui, agenouillés, le supplient en brandissant des icônes : « Reviens, notre père à tous ! » Ivan rentre donc à Moscou avec sa cour et ses fidèles « pour y travailler à l’avenir du grand État russe, une cause noble et sans merci ». Synopsis 2e partie (« Le Complot des Boyards ») : Alors que le roi de Pologne prépare le démembrement de la Russie, le retour d’Ivan à Moscou sème la panique. Philippe II, le nouveau métropolite de Moscou, met en garde son vieil ami Ivan, car sa politique ne viendrait pas de Dieu mais du diable. Le tsar se remémore alors son enfance traumatisée par les boyards hypocrites qui ont empoisonné sa mère et l’ont décidé à gouverner seul, une fois devenu adulte. En protestation, le métropolite fait représenter à la cathédrale le mystère du « Miracle de la Fournaise Ardente », lorsque Nabuchodonosor ordonna de brûler trois enfants et qu’un ange les sauva de la fournaise. Apprenant qu’il a involontairement contribué à l’empoisonnement de la tsarine, Ivan se venge en faisant exécuter plusieurs boyards. Philippe refuse de le bénir et Ivan, ayant ordonné son arrestation, décide alors de devenir tel qu’on le nomme – terrible. Euphrosinia exige le meurtre du tsar lors d’un banquet, le régicide désigné étant Piotr le Volynien. Les opritchniks s’élancent dans une danse endiablée tandis qu’Ivan fait boire Vladimir, le serrant contre lui et se plaignant de son immense solitude. Ivre, Vladimir dévoile le complot qui se trame. Pour prévenir le danger – on lui a signalé la présence de Piotr le Volynien -, Ivan se livre à une mise en scène grandguignolesque du couronnement de son jeune cousin devant lequel il se prosterne servilement, imité par toute l’assistance. Puis il l’habille de ses vêtements et attributs pour conduire le cortège à la cathédrale. Quand le simple d’esprit commence à se douter du piège, il est trop tard : le Volynien lui plante son couteau dans le dos. Euphrosinia jubile, puis comprenant sa terrible méprise, sombre dans la folie. Consolidé sur son trône et à présent maître absolu du pays, Ivan remercie et relâche l’assassin puis conclut : « Nous ne laisserons pas outrager la Russie ! » ➤ En avril 1941, le scénario est écrit dans ses grandes lignes, un projet titanesque en trois époques. Le cinéaste consacre des mois à la recherche historique, à l’analyse du personnage d’Ivan, aux essais avec les acteurs et à l’étude des formes et cadrages par le dessin. Mais l’attaque surprise d’Hitler en juin 1941 et l’avancée éclair des panzers allemands sur la capitale bouleverse les priorités. Staline ordonne le transfert de toutes les activités artistiques à l’Est, en Asie centrale, et les studios de la Mosfilm sont évacués à Alma-Ata (Almaty), au Kazakhstan. Auparavant, Eisenstein aura encore eu l’occasion d’utiliser pour son futur film l’iconostase de l'église de la Trinité vivifiante de Troïtski-Golenishchev à Moscou (quartier Ramenki), lieu de culte fermé depuis 1939. Une fois les nouveaux studios TsOKS construits et les décors conçus par le cinéaste et son précieux décorateur ukrainien Iossip Chpinel érigés, le tournage officiel de la première partie se déroule dès avril 1943 (soit après la victoire de Stalingrad) avec interruptions pour causes de maladie ou de mobilisations au front, puis de juin à janvier 1944. Le maquillage de Nicolaï Tcherkassov, 39 ans, nécessite 16 masques afin de représenter le tsar à 17 ans, puis à 54 ans. Edouard Tissé, fidèle complice d’Eisenstein, photographie les extérieurs dans les contreforts de la chaîne Trans-li Alatau – le siège de Kazan, le pèlerinage de la populace à Alexandrov - tandis qu’Andreï Moskvin, le fameux chef-opérateur du tandem Kozintzev-Trauberg (La Nouvelle Babylone, 1929), capte toutes les scènes en studio. On travaille surtout la nuit, l’électricité étant rationnée, et une partie du négatif original du film est enregistrée avec une des huit caméras américaines Mitchell BNC fournies à l’URSS dans le cadre du prêt-bail pendant le conflit mondial. Comme pour la partition de Nevski, Eisenstein a contacté préalablement Serge Prokofiev afin de déterminer avec lui tonalités, construction, rythme et enchaînements de l’œuvre (Alma-Ata, juin 1942). Accusé par la suite de « formalisme » par l’Union des compositeurs de l’URSS, Prokofiev décédera isolé dans sa datcha le même jour que Staline. |

La cour royale de Pologne. – Le cinéaste Mikhaïl Romm en reine Elizabeth Ière (test) dans la troisième partie.

| La deuxième partie de la fresque intitulée Le Complot des Boyards est enregistrée et montée dans les établissements moscovites de la Mosfilm à Vorobyovy Gory de février 1945 à janvier 1946 à partir d’un scénario très différent de l’original, comportant un complot final des boyards inventé de toutes pièces. L’élimination du jeune cousin Vladimir Staritsky qui clôt le film est aussi pure invention : en réalité, ayant participé activement à la campagne militaire de Kazan contre les Mongols, l’authentique prince Vladimir Staritsky était tout sauf un simplet apathique, mais Eisenstein l’utilise pour remplacer métaphoriquement ici la mort d’Ivan Ivanovitch, 27 ans, le tsarévitch héritier du trône que son père tua avec son sceptre dans un accès de rage en 1581, scène immortalisée par le fameux tableau d’Ilia Répine (1883) exposé à la Galerie Tretiakov. La peinture d’un despote infanticide, ruinant ainsi l’avenir du pays, a d’ailleurs également disparu de l’illustration des manuels scolaires de l’URSS. L’éblouissant festin des opritchniks en couleurs qui précède cette séquence est rendu possible grâce aux stocks d’Agfacolor pris aux Allemands à Wolfen. Mais après l’interdiction de cette deuxième partie, le travail sur le triptyque est arrêté. La troisième partie, baptisée Les Combats d’Ivan ou Le Repentir, n’existe que dans le scénario, dans les dessins préparatoires, dans les notes de travail parfois contradictoires et dans quelques fragments capturés sur pellicule à Alma Ata en 1943/44, vestiges d’un début de tournage d’env. 20 minutes hélas aujourd’hui perdu. Elle devait illustrer - en couleurs - entre autres la campagne victorieuse de Livonie, la corruption, le sadisme et les meurtres en série des opritchniks, la mort de Kourbsky et Maliouta dans l’explosion d’un château ainsi que les débouchés territoriaux du tsar (allié à l’Angleterre) sur la mer Baltique. Artiste toujours imprévisible, Eisenstein envisageait de terminer sa trilogie par une contre-vérité, puisqu’Ivan n’a ni vaincu la Livonie ni conquis les rives de la Baltique, exploit militaire remporté par Pierre le Grand en 1721. Une fois de plus, le cinéaste sacrifiait délibérément l’historique au poétique et au tragique. La première époque sort au Bolchoï à Moscou le 16 janvier 1946 et décroche applaudissements nourris ainsi que, dix jours plus tard, le « Prix Staline du premier degré » ; les salles sont prises d’assaut (900'000 spectateurs). Mais la douche froide survient l’automne suivant, le 4 septembre - alors que le cinéaste séjourne à l’hôpital du Kremlin suite à une crise cardiaque - avec l’interdiction sans appel de la deuxième époque d’Ivan par le Comité Central du Parti, sous le prétexte d’avoir « démontré une totale ignorance dans la représentation des faits historiques », d’avoir « montré l’armée progressiste des opritchniks d’Ivan comme une bande de dégénérés sur le modèle du Ku Klux Khan américain » et dépeint Ivan, « pourtant une personnalité à la volonté et au caractère bien trempé, comme un personnage à la Hamlet, indécis et apathique ». Ce sont mot pour mot les reproches formulés par Staline lui-même. Un mois et demi plus tard, Eisenstein (qui, selon Mikhaïl Romm, pressentait avec calme le couperet gouvernemental) fait son autocritique dans la presse, affirmant qu’il aurait « mal représenté les événements historiques et rendu ainsi le film non seulement sans valeur mais idéologiquement dangereux » (Kultura i zizn, 20.10.46). Le mois suivant, le cinéaste sollicite une audience au Kremlin pour « discuter des erreurs de son travail ». Cette audience a finalement lieu le 26 février 1947 en présence du dictateur, de Viatcheslav Molotov, Andreï Jdanov et de Nicolaï Tcherkassov. Les reproches pleuvent : le tsar serait un neurasthénique, trop de psychologisme, un baiser nuptial embarrassant, trop d’ombres, des voûtes exiguës et pas assez d’air frais, trop de rituels religieux, la barbe d’Ivan serait trop longue. Bref, selon Staline, Ivan était cruel, sans doute, « peut-être même pas assez, il aurait dû exterminer non pas une mais cinq familles de boyards », et surtout, le film aurait dû montrer « pourquoi il faut être cruel ». Eisenstein cherche à éviter la destruction pure et simple de son œuvre, Tcherkassov propose une refonte du scénario de sorte que Staline accorde au cinéaste deux ou trois années supplémentaires pour achever l’ensemble des trois volets de la saga (Œuvres d’I.V. Staline, tome 18, p..433-440, Bibliothèque Mikhaïl Grachev). |

La sarabande endiablée des opritchniks et la ruse d’Ivan pour éliminer son cousin et rival Dimitri.

| Dans la perspective gouvernementale visant à mobiliser le passé pour servir un féodalisme moderne, les reproches du Kremlin en 1946 sont évidemment justifiés : l’Ivan d’Eisenstein est un tyran enfermé dans sa solitude, loin des foules, loin du peuple qui apparaît à peine dans la première, et pas du tout dans la deuxième ni dans la troisième partie. En fait, dans le cinéma totalitaire, le peuple n’existe à l’écran que pour légitimer le chef, ailleurs il est superflu et peut être remplacé par la garde rapprochée, simple prolongement criminel de l’ordre établi. Le sujet du film n’est plus ici le patriotisme comme dans Alexandre Nevski, mais l’élaboration d’un État unique et fort, d’un isolationnisme basé sur le pouvoir absolu de son dirigeant, la crainte qu’il inspire (« pas d’empire sans terreur ») et sa hantise obsessionnelle de l’étranger (les princes polonais, livoniens et allemands sont grotesques). Rien n’est dit sur son œuvre politique. Toutefois, le cinéaste s’arrange pour que l’attitude du film envers le tsar et ses sbires reste ambivalente, en appliquant une habile technique de subversion et en annihilant toute possibilité de contester les propos d’un pouvoir orwellien auto-proclamé. Dans ses discours, le tsar fait croire que sa lutte aurait un caractère social et politique alors qu’elle n’est que la conséquence de sa haine enfantine et de sa paranoïa des complots (« nul n’est condamné en vain »), pour ensuite mobiliser à tout propos une « grande cause » sans ne jamais expliquer sa consistance. Eisenstein dénonce implicitement ces ruses oratoires par l’image fantomatique qui clôt la première partie : l’envahissant profil du satrape avec sa silhouette d’oiseau de proie couvre presque tout l’écran pour annoncer la suite des événements dont les manants seront fatalement exclus. Secrètement, les proches d’Eisenstein ne sont pas plus dupes que le Politburo et le monologue final d’Ivan sur le droit du tsar d’être « au-dessus de la morale » aurait beaucoup inquiété le cinéaste Alexandre Dovjenko, tandis qu’en privé, d’autres confrères ne lisent dans le film qu’une « tragédie de la tyrannie » (Mikhaïl Romm) qui ferait semblant d’illustrer la nature progressive de la politique d’État, avec Maliouta dans le rôle de Béria et les séides du NKVD costumés en opritchniks, la garde noire, à la fin encagoulée. Staline s’est d’ailleurs aussi dit choqué par le « cauchemardesque » banquet-surprise de ces sbires dansants (dont un travesti), déchaînés et enivrés sur les accords brutaux de Prokofiev, une débauche spectaculaire en couleurs rouge sang, noir, or et bleu verdâtre que rien n’annonçait, voire semblait justifier sur le plan dramaturgique et qui a aussi horrifié un tenant du réalisme socialiste comme Jdanov. Cette séquence étonnante, un découpage regorgeant d’énergie constitué de 17 minutes en cadre fixe, synthèse des recherches d’Eisenstein dans le domaine chromatique, résume toute la sauvagerie du régime. Car depuis toujours peu intéressé par l’individu, son intimité et ses facettes psychologiques, c’est en priorité par l’image, par ses enchaînements rythmiques, ses chocs et ses composantes visuelles qu’Eisenstein fait passer son message. A la fin de la deuxième partie, Ivan n’est plus un souverain mais un chef de bande sans rapport avec les nécessités de son peuple et dont l’histoire n’appartient qu’à lui seul : il paie ses victoires au prix de son bonheur (et celui de ses sujets-esclaves), dans le cadre d’une destinée claustrophobique. Quant à la conclusion, elle est parfaitement résumée par Philippe Fraisse : « Survivant, Ivan a davantage l’apparence d’un spectre que d’un ressuscité. Il est une parodie du Christ qui ne vit plus que par la joie de faire mourir. Tcherkassov prête son corps à cette stupéfiante métamorphose morbide qui, à partir de son agonie ratée (partie 1), voit le beau prince de Moscou se transformer en mante religieuse qui s’incline, avec la raideur d’un insecte, devant l’assassin involontaire de Vladimir » (Positif no. 680, oct. 2017, p. 99). Fatigué, sans enthousiasme, le cinéaste fait semblant de travailler durant l’année 1947 (entre cours, conférences et publications) à la transformation demandée de la partie II, mais un infarctus l’emporte le 10 février suivant. Il n’avait manifestement aucune intention de réviser le portrait du tsar et son film « maudit » va disparaître des radars pendant 11 ans dans les caves du Gosfilmofond. En 1949, Tcherkassov sollicite Vladimir Petrov, son ancien réalisateur de Pierre le Grand, pour tenter de corriger la partie refusée en haut lieu, puis renonce. Au début des années 1950, Staline chargera encore le cinéaste Ivan Pyriev, ancien assistant d’Eisenstein recyclé dans la « comédie musicale kolkhozienne », d’élaborer en collaboration avec le poète Ilia Selvinski une biographie corrigée d’Ivan le Terrible, heureusement sans résultat. L’interdiction d’une production aussi prestigieuse et coûteuse que la fresque de l’auteur mondialement célébré du Cuirassé Potemkine va laisser des traces. D’août à septembre 1946 commence l’époque du « jdanovisme » (Jdanovtchina) : au nom du « réalisme socialiste », Jdanov entreprend d’écraser le semblant de vitalité culturelle qu’a connu l’URSS à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. Il supervise jusqu’à sa mort en 1948 le contrôle politique sur les livres, les films, la musique et les tableaux, réduisant nombre des plus grands artistes soviétiques au désespoir (la poétesse Anna Akhmatova et le très populaire satiriste Mikhaïl Zochtchenko sont chassés de l’Union des écrivains soviétiques et interdits de publication). Par la suite, certains réalisateurs comme Alexandre Ptouchko ou Guennadi Kazanski se tournent vers le cinéma pour enfants et seuls les laudateurs inconditionnels du régime comme Mikhaïl Tchiaoureli (La Chute de Berlin avec Mikhaïl Gelovani dans le rôle de Staline, 1949/50) bénéficient des plus grandes attentions. La période stalinienne des années 1940 est appelée l’Epokha malokartinia (« l’époque du manque de films ») car la production cinématographique est devenue très faible et a perdu tout son attrait. Tandis que la première partie d’Ivan est retirée progressivement de la distribution en URSS, elle sort en France le 6 mars 1946, puis en Allemagne le 17 août dans une traduction et synchronisation allemande dirigée par le cinéaste Wolfgang Staudte, après avoir récolté un prix pour la photo au Festival de Locarno une semaine plus tôt. Quant à la deuxième partie, elle ne sortira qu’avec Khrouchtchev au pouvoir, présentée le 13 octobre 1958 à l’Exposition universelle de Bruxelles où elle fait sensation, saluée par la presse internationale comme un chef-d’œuvre majeur du cinéma contemporain (après une première publique à Moscou le 1er septembre). Cette deuxième partie, supérieure à la première (tout en la complétant) et plus ramassée, semble à premier abord quelque peu limitée par le caractère essentiellement théâtral d’une intrigue dépourvue de réelle émotion, par ses suites de gros plans et le hiératisme appuyé des personnages. Mais Eisenstein parvient à dynamiser l’ensemble grâce à une esthétique particulièrement élaborée, inspirée de l’icône, véritable somme des savantes recherches plastiques du cinéaste pour qui le septième art et son enchaînement rythmique des images fait un tout avec l’architecture, l’opéra et les compositions picturales. On décèle aussi dans ce projet d’art total des traces de l’expressionnisme allemand et de l’admiration avouée d’Eisenstein pour The Scarlet Empress (L’Impératrice rouge), film de Josef von Sternberg qui l’aurait inspiré pour la séquence du mariage. Bref, cette « critique du stalinisme voilée derrière une sacralisation ambiguë de la figure du tyran » (Ada Ackerman) s’avère absolument incontournable. - DE/AT : Iwan der Schreckliche, IT : Ivan il terribile, ES : Iván el terrible, GB/US : Ivan the Terrible. |

| 1954/55 | Boris Godunov (SU) de Vera Stroyeva Mosfilm (Moskva), 113 min. - av. Aleksandr Pirogov (Boris Godounov), Nicolai Khanayev (le prince Vassilij Ivanovitch Shouisky), Georghi Njeliep (Grigori, le faux tsarévitch Dimitri), Maxim Mikhailov (le moine Pimen), Ivan Koslovskij (le bouffon), Larissa Avdeieva (Marina Mniszech), Alexei Krivtchenia (Varlaam), Benjamin Shevtsov (Misala, un moine), A. Turchina (la femme de l’aubergiste), Fyodor Godovkin (Khrishov), Nadezhda Klyagina (la princesse Xenia Godounov), Isandr Khmelnitsky (Feodor Godounov, son frère), Igor Bogdanov. En 1598, poussé par les Boyards, Boris Godounov monte sur le trône. Sous son règne, le peuple n’est pas plus heureux qu’avant son règne, crie famine. On dit que Boris aurait fait assassiner le tsarévitch Dimitri, l’enfant cadet d’Ivan le Terrible, et que c’est par la duperie et le crime qu’il serait devenu tsar. Le jeune moine Grigori décide de profiter de cette situation : il apprend de la bouche du chroniqueur Pimène que le tsarévitch a été tué par des sbires de Godounov. Il se fait donc passer pour le tsarévitch, sauvé par miracle, et avec l’aide de l’ambitieuse princesse polonaise Marina et du roi Sigismond de Pologne il entreprend la lutte pour le trône de Russie. Le peuple mécontent soutient le faux Dimitri qui écrase les armées de Godounov sur le chemin de Moscou. Mais la population s’aperçoit qu’elle a été à nouveau dupée : des prêtres catholiques sont venus en Russie avec Dimitri et les armées polonaises pour convertir les Russes au catholicisme. Les boyards blessent Godounov mortellement tandis que le meneur de la révolte, le prince Shouisky égorge son fils Feodor lors des funérailles. Dimitri arrive, acclamé par les miséreux : un nouveau tsar imposteur est là. Fol-en-Christ dit l’Innocent pleure sur les malheurs du peuple, toujours berné par les puissants… (synopsis détaillé cf. supra : film muet de 1922). ➤ Transposition pour grand écran de l’opéra de Modeste Moussorgski (d’après la pièce d’Alexandre Pouchkine), filmé en « Magicolor » (Sovcolor), pellicule provenant des stocks Agfa allemands, dans les amples studios de la Mosfilm à Vorobyovy Gory, dans le Kremlin, dans les rues et églises de Moscou, avec le chœur, le ballet et l’orchestre du Théâtre Bolchoï. Le sujet n’a pas été abordé au cinéma depuis le film muet allemand Der falsche Dimitri de Hans Steinhoff à Berlin en 1922 (synopsis cf. supra) et en pays russe même depuis 1911... Eisenstein y a songé, mais Staline ne voulait pas en entendre parler, car ce pan de l’histoire nationale remettait en question sa notion des bienfaits du pouvoir absolu et de l’État-Dieu. Or Staline est mort en mars 1953, son sinistre bras droit Béria a été exécuté peu après et les langues se délient timidement. À la Mosfilm que dirige depuis 1954 le cinéaste Ivan Pyriev, la réalisatrice ukrainienne Vera Stroyeva livre de l’ouvrage de prestige, hélas statique, pompeux, grandiloquent, noyé dans une débauche de couleurs, d’or, de décors et de figurants, présenté au Festival de Venise en septembre 1955 et aux États-Unis en janvier 1956 - bref, du Hollywood à la sauce moscovite fabriqué pour la vitrine internationale en pleine guerre froide. Film-opéra (catégorie hybride s’il en est), ce Boris Godounov chanté est un produit type d’exportation de l’ère Khrouchtchev : dans l’impossibilité d’échapper à l’optimisme obligatoire du « paradis des travailleurs » ou de questionner sérieusement les insuffisances du présent, les cinéastes soviétiques se réfugient dans l’intouchable patrimoine musicalo-littéraire du passé (pour autant qu’on précise bien qu’il s’agit du passé), voire dans la légende ou les contes (cf. chap. 4.4). À défaut d’êtres humains dans toute leur complexité et de réels problèmes sociétaux, Moscou fabrique de la culture en boîte d’avant-hier – en attendant l’émouvante surprise de Quand passent les cigognes de Grigori Tchoukraï qui remportera la Palme d’or à Cannes en 1957. |

| 1961 | (tv-mus) Boris Godunov (US) de Kirk Browning Samuel Chotzinoff/NBC Television Opera Theatre (NBC 26.3.61), 120 min. – av. Giorgio Tozzi (Boris Godounov), Frank Porretta (Grigori, le faux tsarévitch Dimitri), Gloria Lane (Marina Mniszech), Jeanette Scovotti (la princesse Xenia Godounov), Richard Cross (le moine Pimen), Andrew McKinley (le prince Vassilij Ivanovitch Shuisky), Spiro Malas (Varlaam), Lee Cass (le confesseur jésuite Rangoni), Joan Caplan (la nourrice). – La toute première captation télévisuelle de l’opéra de Modeste Mussorgski (d’après la tragédie de Pouchkine) est américaine, en noir et blanc, dirigée par un grand spécialiste des enregistrements scéniques pour le petit écran et avec le chanteur lyrique italo-américain Giorgio Tozzi, vedette du Metropolitan Opera. Synopsis cf. supra, film de 1955. |

L’opéra de Rimsky-Korsakoff filmé en décors naturels (« La Fiancée du tsar », 1965).

| 1964/65 | * Tsarskaia nevesta / Cara ligava (La Fiancée du tsar) (SU) de Vladimir Gorikker Yuri Tselms, Vladimir Gorikker/Rigas Kinostudiya (Riga)-Goskino (Moskva), 97 min. - av. Raissa Nedashkovskaya [voix : Galina Oleinichenko] (Marfa Sobakine), Natalya Rudnaya [voix : Larisa Avdeyeva] (Lyubasha), Otar Koberidze [voix : Yevgeni Kibkalo] (Grigory Griaznoï), Pyotr Glebov (le tsar Ivan IV le Terrible), Georgi Shevtsov (Maliouta Skuratov, chef de la garde), Vladimir Zeldin (Bomelius, le médecin allemand du tsar), Nikolai Timofeyev (Vassily Stepanovich Sobakine), Viktor Muzhny (le boyard Ivan Sergejevich Likov, fiancé de Marfa), Marina Maltseva (Dunyasha), Tamara Loginova (Domna Ivanovna Saburova, sa mère), Maluta Steurat. Synopsis : Moscou en 1572. Grigory Griaznoï, le riche opritchnik de la garde d’Ivan le Terrible, aime Marfa Sobakine, la fille d’un riche marchand de Novgorod, déjà fiancée au boyard Ivan Likov. Griaznoï demande au médecin du tsar, Bomelius, un philtre d’amour pour la séduire, mais sa maîtresse Lyubacha surprend leur conversation et songe à se venger. Devant un monastère, on présente au tsar veuf des jeunes filles de noblesse moscovite pour qu’il choisisse parmi elles sa troisième épouse. Ivan est fasciné par la beauté de Marfa mais n’en montre rien tandis que Lyubacha se donne au médecin en échange d’une potion destinée à rendre sa rivale folle. Chez les Sobakine, on prépare le mariage d’Ivan et de Marfa que le tsar ne semble pas avoir regardée. Griaznoï a versé son philtre d’amour dans le verre de la fiancée lorsqu’un envoyé du Kremlin annonce que le tsar a choisi Marfa pour épouse. Celle-ci cherche à échapper à son sort, mais tous les invités baissent la tête et s’agenouillent en signe d’allégeance devant leur future souveraine. Désespérée, elle perd la raison et prend Griaznoï pour son fiancé ; celui-ci lui annonce avoir exécuté le responsable, Ivan, puis, perturbé, avoue l’avoir droguée. Mais lorsqu’il apprend que sa maîtresse a substitué un poison au philtre d’amour, il poignarde Lyubacha, puis ayant supplié Marfa de lui pardonner, il se laisse emmener au supplice. Un autre sujet d’opéra – La Fiancée du tsar de Nikolaï Rimski-Korsakov (1899) – mais filmé en noir et blanc avec des acteurs, chanteurs et musiciens de l’opéra et du théâtre du Bolchoï sous la direction musicale de Yevgeni Svetlanov. L’intrigue est empruntée à L’Histoire de l’État russe de Nikolaï Karamzine (1816 ss) et au drame qu’en a tiré Lev Alexandrovich Meï (1849). La matière n’a pas été abordée à l’écran depuis 1911 (film muet, cf. supra). Ce film-opéra d’origine lettone est tourné partiellement en plein air avec une caméra très mobile, en été 1964 dans des décors naturels à Latvia (Lettonie soviétique) et à Souzdal (oblast de Vladimir), autour de son Kremlin, du monastère du Sauveur-Saint-Euthyme et sur les rives de la Kamenka, à 220 km de Moscou. Il sort en janvier 1965 à Riga et en juillet à Moscou. Vladimir Gorriker, le metteur en scène, révèle un véritable sens poétique dans le choix de ses cadrages, un sens du paysage qui se marie sans artificialité aucune avec ses personnages filmés en pleine nature (les acteurs sont doublés pour le chant). Une réussite très originale pour l’époque, qui enthousiasme le critique du New York Times (« the soundtrack is simply wonderful, one of the best yet recorded for the screen ») et qui aurait mérité un accueil plus chaleureux : l’intrigue n’est pas gaie, mais la musique est superbe. Après une si longue absence, il faut bien pareil prétexte « culturel » pour remobiliser l’épouvantail d’Ivan le Terrible devant les sages caméras de l’ère Brejnev. Autre version cf. 2019. - DE-RDA: Die Zarenbraut, US : The Tsar’s Bride. |

| 1966 | (tv-th) Boris Godunov (ES) d’Alberto González Vergel Série « Estudio 1 », Televisión Española (Madrid) (TVE 1.3.66), 50 min. – av. Julio Núñez (Boris Godounov), Estanis González (Shouiski), Teresa Hurtado (Xenia Godounov), Manuel Salgueró (Basmanov), Angel Terròn (Vorotinski), José Luis Martín (Fiodor Godounov), José Caride (Jruschov), Julio Muñoz (Sobansky), Ramón Reparaz (Gavrilla), Carlos Villafranca (Grigori, le faux Dimitri), Valentin Tomos. - La tragédie de Pouchkine adaptée par un prolifique metteur en scène et téléaste de la TVE (synopsis cf. supra film de 1922). |

| 1966 | (tv-th) Boris Godunov (IT) de Giuliana Berlinguer (Programma nazionale 21.10.66), 72 min. – av. Tino Carraro (Boris Godounov), Luigi Vanucchi (Grigori, le faux tsarévitch Dimitri), Turi Ferro (Pimien), Mario Feliciani (le prince Vassilij Ivanovitch Shouisky), Giuliana Lojodice (Marina Mniscek), Alessandro Sperli (Semion Godounov), Andrea Checchi (le prince Pouchkine), Giuseppe Mancini (le chancelier Scelkalov), Ludovia Modugno (Xenia Godounov), Tino Schirinzi (le prince Kurbskij), Salvatore Lago (Sobansky), Guido Lazzarini (le prince Vischnevezkij). – La tragédie de Pouchkine (synopsis cf. supra, film de 1922). |

| 1969 | (tv-th) Demetrius (DE) de Ludwig Berger (th) et Heribert Wenk (tv) Akademie der Künste-Schiller Theater (Berlin)-Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF 4.4.69). – av. Gerd Böckmann (le faux tsarévitch Dimitri), Ernst Schröder (Sapieha), Paul Hartmann (le roi Sigismond III de Pologne), Hilde Weissner (Marfa, la mère de l’authentique tsarévitch), Heidemarie Theobald (Marina), Bettina Schön (Olga), Rudolf Fernau (Mnischek), Friedrich Siemers (l’archevêque de Gnesen), Wolfgang Kühne (l’évêque Hion), Jochen Schröder (Odowalski), Klaus Miedel (le Grand Chancelier), Heinz Giese, Herbert Stass. La tragédie inachevée de Friedrich Schiller (rédaction en 1804/05) sur un des successeurs malheureux d’Ivan le Terrible et Boris Godounov, pièce mise en scène au Schillertheater de Berlin et adaptée par le fameux cinéaste allemand d'avant-guerre Ludwig Berger (Walzerkrieg en 1933, Thief of Bagdad en 1940), décédé un mois après la diffusion tv (synopsis cf. supra le film Der falsche Dimitry de 1922). |

| 1970 | Poslednyaya relijkvia / Vijmne relijkvia (La Dernière Relique) (SU/EE) de Grigori Kromanov Tallinnfilm (Tallinn)-Mosfilm (Moskva), 89 min. – av. Alexander Goloborodko (Gabriel), Ingrid/Igrida Andrina (Agnes von Mönnickhusen), Elsa Radzinya (l’abbesse), Rolan Bykov (frère Johannes), Eve Kivi (Ursula), Uldis Vazdiks (le voleur Siim), Raivo Trass (le chevalier Hans von Risbieter), Peeter Jakobi (Ivo Schenkenberg, chef des brigands), Guli Khamrayeva (sa concubine), Kari Kalkun (Pealik, chef des rebelles), Feliks Kark (Röövei), Yuri Uppin (Delvig), Viivi Dikson (une prostituée), Fouris Lauter (le vieillard), Valdeko Ratassepp (Johann von Risbieter), Kalyu Komissarov, Hugo Laur, Hans Kaldoja, Ain Jurisson (des moines), Félix Kark, Päärn Indice, Walto Truve, Sergo Rakhomyagi (des voleurs). La Livonie (anciennes Estonie et Lettonie) au XVIe s. En mourant, le vieux chevalier von Riesbieter lègue à son fils Hans une relique sacrée sous forme de cercueil. Frappé par la beauté d’Agnès von Mönnickhusen, la nièce de l’abbesse du monastère de Pirita, Hans déclare à celle-ci que sainte Brigittte lui serait apparue et aurait ordonné que la relique soit donnée au monastère après son mariage avec Agnès, ce que la tante approuve. Mais Gabriel, chef de la jacquerie contre la noblesse et le clergé, sauve Agnès lors de ses fiançailles alors que les paysans révoltés prennent d’assaut le château des Riesbieter. Ils tombent amoureux. Toutefois, leur idylle est interrompue par le brigand Ivo Schenkenberg, également amoureux, qui enlève la damoiselle perturbée, puis vole la sainte relique après qu’Agnès se soit échappée et ait rejoint son amant, « homme libre » à Tallinn, etc. Tout finit bien dans cette insipide variation nordico-médiévale d’Angélique, marquise des anges. Le roman Le Prince Gabriel ou les derniers jours du monastère de Sainte-Brigide (1893) d’Eduard Bornhöe, émule local de Walter Scott, se déroule plus précisément durant la guerre de Livonie qui oppose les troupes russes aux forces polono-lituaniennes et suédoises de 1558 à 1583. Son héros Gabriel est le fils illégitime d’un prince russe en disgrâce, caché en Livonie pour échapper au despotisme d’Ivan le Terrible. Ce contexte est ici noyé dans une intrigue sentimentale ; quant au monastère de Pirita, il est incendié par les paysans libertaires tandis que dans le livre, ce sont les troupes d’Ivan le Terrible qui détruisent les lieux en 1577. Le film en deux versions, russe et estonienne, est tourné dans les studios de la Mosfilm, puis en Lettonie et surtout en Estonie (château d’Arensburg/Kuressaare, Taevaskoda, Tallinn, côtes de la mer Baltique). Pas distribué dans les pays catholiques mais projeté au Festival international de Karlovy Vary, il attire 45 millions de téléspectateurs en Union soviétique. - DE-RDA : Die letzte Reliquie, GB/US : The Last Relic. |

| 1973 | ® Terror in the Wax Museum (US) de Georg Fenady. – av. Paul Wilson (Ivan IV le Terrible). |